上半年湖南“四上”单位发展现状及对策分析

“四上”单位是常规统计调查的基础,也是衡量地方经济发展水平的重要标尺。今年以来,湖南坚持稳中求进的工作总基调,贯彻新发展理念,经济延续了总体平稳、稳中有进、稳中趋优的发展态势,“四上”单位数量平稳增长,在6月底首次突破4万家。

一、四上单位发展现状

(一)单位总量增加,产业结构优化

6月底,湖南 “四上”单位数量达40071家,较去年同期增加2414家,增长6.4%。第二、三产业四上单位数分别为18740家、21331家,同比分别增长3.7%、8.9%。二、三产业的比重由去年同期的48.0:52.0调整为46.8:53.2,产业结构进一步得到优化升级。

表1 分产业“四上”单位情况

| 2019年6月(个) | 占比(%) | 2018年6月(个) | 占比(%) | 增减量(个) | 增长率(%) |

合计 | 40071 |

| 37657 |

| 2414 | 6.4 |

第二产业 | 18740 | 46.8 | 18068 | 48.0 | 672 | 3.7 |

第三产业 | 21331 | 53.2 | 19589 | 52.0 | 1742 | 8.9 |

(二)各专业均增加,多个专业增长快

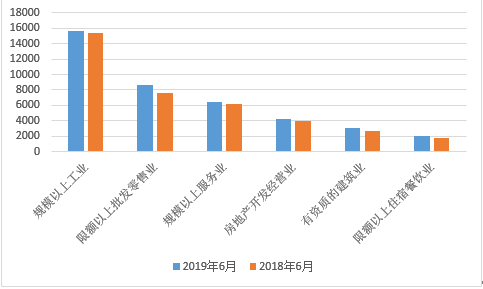

分专业看,“四上”单位数量最多的为规模以上工业15650家;其次是限额以上批发零售业8622家;再次是规模以上服务业6431家。其余依次为:房地产开发经营业4227家,有资质的建筑业3090家,限额以上住宿餐饮业2051家。

从增长速度看,各个专业均有不同程度的增长,其中有资质的建筑业、限额以上住宿餐饮业、限额以上批发零售业增长较快,分别增加363家、237家、991家,增速均在13.0%以上;房地产开发经营业增加266家,增长6.7%;规模以上服务业增加248家,增长4.0%;规模以上工业增加309家,增长2.0%。

图 分“四上”四上单位情况

(三)部分地区增长快,对全省增长贡献大

6月底,有六个市州“四上”单位数量同比增长较快,分别为:怀化市增加254家,增长17.3%;岳阳市增加488家,增长16.8%;邵阳市增加465家,增长14.8%;娄底市增加237家,增长12.7%;永州市增加239家,增长11.5%;湘西自治州增加55家,增长8.9%。六个市州对拉动全省“四上”单位增速效果明显,对全省增长贡献率为72.0%。

表2 分地区“四上”单位情况

| 2019年6月 | 2018年6月 | 增减量(个) | 增长率(%) | ||

单位数(个) | 比重(%) | 单位数(个) | 比重(%) | |||

全 省 | 40071 |

| 37657 |

| 2414 | 6.4 |

长沙市 | 8730 | 21.8 | 8389 | 22.3 | 341 | 4.1 |

株洲市 | 3601 | 9.0 | 3558 | 9.4 | 43 | 1.2 |

湘潭市 | 1899 | 4.7 | 1864 | 4.9 | 35 | 1.9 |

衡阳市 | 3065 | 7.6 | 3157 | 8.4 | -92 | -2.9 |

邵阳市 | 3599 | 9.0 | 3134 | 8.3 | 465 | 14.8 |

岳阳市 | 3389 | 8.5 | 2901 | 7.7 | 488 | 16.8 |

常德市 | 3155 | 7.9 | 3044 | 8.1 | 111 | 3.6 |

张家界市 | 559 | 1.4 | 547 | 1.5 | 12 | 2.2 |

益阳市 | 2054 | 5.1 | 1983 | 5.3 | 71 | 3.6 |

郴州市 | 3206 | 8.0 | 3051 | 8.1 | 155 | 5.1 |

永州市 | 2318 | 5.8 | 2079 | 5.5 | 239 | 11.5 |

怀化市 | 1720 | 4.3 | 1466 | 3.9 | 254 | 17.3 |

娄底市 | 2101 | 5.2 | 1864 | 4.9 | 237 | 12.7 |

湘西自治州 | 675 | 1.7 | 620 | 1.6 | 55 | 8.9 |

(四)私营企业总量大,增长较快

分登记注册类型看,6月底,内资企业“四上”单位数达39286家,占98.1%,较去年同期增加2409家,增长6.5%。外商投资企业增加11家,增长3.9%。港、澳、台商投资企业减少6家,下降1.2%。内资企业中,私营企业所占比重提高了2.6个百分点,达70.5%;同比增加2646家,增长10.6%。

表3 分登记注册类型“四上”单位情况

| 2019年6月 | 2018年6月 | 增减量(个) | 增长率(%) | ||

单位数(个) | 比重(%) | 单位数(个) | 比重(%) | |||

合计 | 40071 |

| 37657 |

| 2414 | 6.4 |

内资企业 | 39286 | 98.1 | 36877 | 97.9 | 2409 | 6.5 |

国有企业 | 620 | 1.6 | 659 | 1.8 | -39 | -5.9 |

集体企业 | 328 | 0.8 | 363 | 1.0 | -35 | -9.6 |

股份合作企业 | 25 | 0.1 | 27 | 0.1 | -2 | -7.4 |

联营企业 | 13 | 0.0 | 17 | 0.0 | -4 | -23.5 |

有限责任公司 | 8697 | 22.1 | 8726 | 23.7 | -29 | -0.3 |

股份有限公司 | 1135 | 2.9 | 1218 | 3.3 | -83 | -6.8 |

私营企业 | 27690 | 70.5 | 25044 | 67.9 | 2646 | 10.6 |

其他企业 | 778 | 2.0 | 823 | 2.2 | -45 | -5.5 |

港、澳、台商投资企业 | 491 | 1.2 | 497 | 1.3 | -6 | -1.2 |

外商投资企业 | 294 | 0.7 | 283 | 0.8 | 11 | 3.9 |

(五)湖南与中部六省“四上”单位比较

6月底,全国共有“四上”单位1005598家。中部六省中,“四上”单位数最多的为河南56453家,其次是安徽41290家,再次是湖北41021家。湖南“四上”单位数比河南、安徽、湖北分别少16382家、1219家、950家。

从增长速度来看,同比增长最快的为湖北,增加2863家,增长7.5%;其次是江西,增加1814家,增长7.0%;再次是湖南。山西增加473家,增长3.2%;安徽增加968家,增长2.4%;河南减少5157家,下降8.4%。

从专业分布来看,全国及中部六省的“四上”单位中,均为规模以上工业占比最大,其次为限额以上批发零售业、规模以上服务业(山西省除外),建筑业和房地产开发经营业占比相差不大,限额以上住宿餐饮业占比最低。与湖北比较,我省规模以上工业、限额以上批发零售业、规模以上服务业占比分别比湖北高2.3个、1.7个、0.9个百分点,有资质的建筑业、限额以上住宿餐饮业、房地产开发经营业占比分别低4.1个、0.6个、0.2个百分点。

二、主要问题

(一)单位总量偏少,增长较慢

6月底,我省“四上”单位占全国的比重为4.0%,虽然较去年同期提高了0.24个百分点,但单位数量仍然偏少,并且在中部六省中,明显少于河南、安徽、湖北。去年6月底,我省“四上”单位数同比增长11.2%,而今年6月底同比增长仅6.4%,增速较去年明显放缓。

(二)规模以上服务业增长较慢,占比下降

6月底,规模以上服务业单位数同比增长4.0%,比全省平均水平低2.4个百分点;所占比重由去年同期的16.4%下降到16.0%,下降了0.4个百分点;所占比重与全国平均水平(16.9%)比,低0.9个百分点。服务业发展的相对滞后将直接制约工农业生产效益的提高,成为经济增长和产业升级的瓶颈。

(三)区域发展不平衡

6月底,长沙、株洲、湘潭、衡阳四市“四上”单位数在全省所占比重集体下滑,分别下降0.5个、0.5个、0.2个、0.7个百分点。四市增长速度也明显低于全省平均水平,分别低2.3个、5.2个、4.5个、9.3个百分点。其中衡阳是全省唯一出现负增长的地区,比去年同期减少92家,降幅为2.9%。株洲、湘潭同比增速在正增长的13市州中排倒数第一、二位。常德、益阳“四上”单位增长速度也低于全省平均水平,所占比重较去年同期分别下降0.2个、0.1个百分点。

(四)私营企业之外的其他企业明显减少

内资企业中,仅私营企业有所增加,其余登记注册类型的企业均明显减少,其中股份有限公司、国有企业、集体企业、有限责任公司分别减少83家、39家、35家、29家,降幅分别为6.8%、5.9%、9.6%、0.3%。港、澳、台商投资企业也有所减少,减少了6家,降幅为1.2%。

三、对策建议

(一)加强准“四上”监测和培育

继续加强对准“四上”单位的监测,充分挖掘潜力,培育“四上”单位。通过筛选出准“四上”单位名单,对有资质有潜力的企业重点关注,帮扶培养,尽快提高其达标入库的能力。鼓励优势企业通过联合重组,整合上下游产业,延伸产业链条,做大做强做优。此外,要发挥政府引导作用,进一步增强企业入规的动力,对于入规的企业给予一定的政策奖励,激励其主动入统,从而全面、客观的反映我省经济发展水平。

(二)重点发展服务业

加大对服务业的投入力度,把发展服务业作为转型升级的重点和新的经济增长点。以智能制造为核心,推动生产性服务业专业化发展,提升产业体系整体竞争力。大力培植新兴服务业,将其作为进一步优化我省产业结构的主要动力。积极发展工程设计、法律咨询、会计审计、信用中介、检测检验认证等商务服务。大力发展旅游业,建立经济效益、社会效益相互促进的旅游可持续发展体系。加强基础公共服务供给,提高服务业发展的支撑能力,通过教育、培训等方式培养现代服务业所需要的从事技术劳动和管理劳动的专业人力资本,加大高素质人力资本的投入。

(三)推动区域经济协调发展

长株潭城市群作为湖南的核心区域,发挥其在区位条件、产业基础方面的优势,通过市场力量和政策激励促进科技创新,加快发展。衡阳作为湘南地区的核心城市,要以“承接产业转移”为主题,通过区位优势成为中部地区承接产业转移的重要平台。环洞庭湖地区要利用国家发展长江经济带的战略机遇,推动产业转型升级,努力建设成为经济发展的新引擎,提高经济实力和竞争力。大湘西地区以“绿色、生态、旅游”为主题,以国家级扶贫开发示范区为契机,通过优越的人文及自然资源发展绿色经济。

(四)加大招商引资,发展开放型经济

湖南是借助丰富的自然资源发展起来的,对外联系远不如东南沿海地区,经济新常态却为湖南经济发展带来了更多的机遇。要贯彻实施“创新引领、开放崛起”的战略,顺应形势、创新方式,补齐招商短板、填平引资低谷,以良好的产业基础、完善的产业链条、完备的产业配套、优质的产业服务等吸引各类投资主体,通过招商引资,进一步调整产业结构,促进产业升级,提振实体经济,更好地服务于富饶美丽幸福新湖南建设。

承办:普查中心

执笔: 付硕果

核稿:徐 林

责编:刘 雁