湖南制造业与生产性服务业融合发展分析研究

决策咨询61期

随着经济全球化进程的加快推进,国际分工日益细化,制造业与生产性服务业融合已成为当前产业发展的主要趋势。本文根据湖南省第三次全国经济普查数据,分析湖南制造业与生产性服务业融合发展的现状及存在的问题,并提出制造业与生产性服务业融合发展的对策建议。

一、制造业与生产性服务业融合发展的现状

(一)制造业发展现状

2013年,全省制造业企业5.99万个,占全省法人单位14.8%;制造业从业人数398.07万人,占全部工业法人单位从业人数的84.7%;制造业总资产达到18796.11亿元。制造业发展增速较快,2014年计算机通信和其他电子设备制造业、医药制造业、汽车制造业等行业增加值增速均在18%以上;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增速超过20%。通过对全省30个制造业各细分行业的比较,只有烟草制品、专用设备制造、有色金属冶炼及压延加工、石油加工炼焦及核燃料加工、铁路船舶航空航天及其他运输设备制造等5大行业在制造业总体中占据比重较大,规模经济优势明显;其余行业普遍规模较小,专业分工水平较低。

(二)生产性服务业发展现状

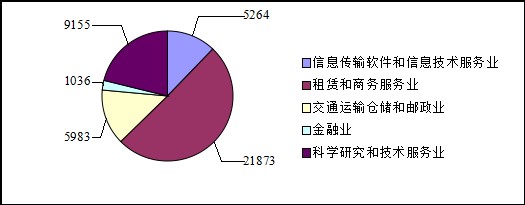

在国家经济结构调整、经济转型的推动下,湖南生产性服务业的发展在经济社会发展中的比重不断增大,是服务业发展的重要支撑。2013年,信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、交通运输仓储和邮政业、金融业、科学研究和技术服务业的增加值分别为447.18亿元、464.81亿元、1172.31亿元、758.9亿元、242.26亿元,分别占全省第三产业的4.5%、4.7%、11.8%、7.6%和2.4%。湖南省第三次全国经济普查结果显示,信息传输软件和信息技术服务业企业资产总计1132.79亿元,拥有企业法人单位5264个,作为新兴服务业信息传输和信息技术服务业的发展形式较好;租赁和商务服务业的企业数量为21873个,是生产性服务业中企业数量最多的行业,其资产总额为12289.27亿元,大部分租赁企业发展规模小,没有形成规模经济;交通运输仓储和邮政业企业法人单位资产总计2611.88亿元,企业数量为5983个,交通运输仓储和邮政业作为传统的服务业其发展是经济社会发展的重要支撑;金融业总资产为36253.07亿元,企业数量为1036个,规模以上的金融企业发展形势较好,是生产性服务业中资金实力较为雄厚的企业;科学研究和技术服务业企业总资产为1013.49亿元,企业数量达到9155个,科学研究和技术服务业的发展是湖南经济社会实现快速发展的动力(图1)。

图1 2013年湖南生产性服务业行业法人单位数

(三)制造业与生产性服务业融合水平分析

一是生产性服务业对制造业的促进作用较小。在湖南生产性服务业和制造业的互动发展关系中,主要是制造业促进生产性服务业的发展,而生产性服务业由于起步晚,发展水平低,对制造业的促进作用还很小。2012年湖南现代物流业、信息服务业、现代金融业、商务服务业、科技服务业现值分别为2139.98亿元、424.67亿元、579.76 亿元、371.82亿元、215.27亿元。但作为制造业中间投入的制造业生产的交通运输和仓储业中间投入值为946.22亿元,占现代物流业总额的44.2%;信息技术、软件和信息技术服务业中间投入值87.56亿元,占现代信息服务业总额的20.6%;金融业中间投入值212.45亿元,占现代金融业总额的36.6%;租赁和商务服务业中间投入值77.67亿元,占现代商务服务业总额的20.9%;科学研究和技术服务中间投入值66.98亿元,占科技服务业总额的31.1%。在湖南未来的转方式调结构过程中,必须加快生产性服务业的发展,实现制造业与生产性服务业两大产业间的互动升级。

二是制造业与生产性服务业之间互动严重不足。当前湖南制造业与生产性服务业之间已经表现出互动的关系,但两者互动不足。在湖南制造业生产中生产性服务业的直接消耗系数 可反映生产性服务业与制造业之间的互动关系。如2012年食品和烟草生产中生产性服务业的直接消耗系数为0.100968,化学产品生产中生产性服务业的直接消耗系数为0.133048,石油、炼焦产品和核燃料加工品生产性服务业的直接消耗系数为0.101658,消耗的生产性服务业比例较小,没有充分发挥生产性服务业的优势。生产性服务业对制造业转型升级的支撑带动作用有限,尤其是生产性服务业内部结构中,交通运输仓储业和金融业等传统部门对制造业的作用相对比较明显,但科技研发服务业、信息技术、商务服务业等现代生产性服务业作用有限。制造业对生产性服务业的中间需求主要集中在交通运输与仓储业等传统服务业。生产性服务业中对制造业中间投入较大的部门主要为信息传输计算机服务和软件业、科学研究事业等,这些技术和知识密集的部门对制造业发展的带动作用相对较大。

三是制造业与生产性服务业融合发展促进了制造业的高端化和国际化。制造业与生产性服务业的融合发展催生了大批现代物流企业和服务外包企业,也促进了制造业的高端化发展。产业园区是湖南经济发展的重要载体,目前湖南产业园区的发展主要是依托制造业,联合服务业,引进国内外先进的技术与经验,促进湖南制造业的转型升级、优化湖南工业结构;同时也拉动生产性服务业的发展。湖南在服务外包产业领域初步形成了青苹果数据、中软国际、鹰皇商务、全洲医药物流、创辰天发、隆志高新等一批服务外包品牌企业。湖南利用省内四大机场的空港优势,发展长株潭、湘北、湘西、湘南四大物流区域,优化南北、东西、湘西北三条物流通道,建设长沙金霞、长沙空港、湘潭九华、株洲石峰、岳阳城陵矶港等八大物流园区,鼓励制造业与物流业联动发展。制造业与生产性服务业的融合发展提升湖南制造业的发展水平,带动湖南先进制造业国际化发展。随着信息化的发展和高技术资金投入,中高端工程机械、新能源汽车及整车新品、高端轨道装备的快速发展。2014年,湖南中高端工程机械装备及关键零部件行业实现营业收入1739.57亿元,占先进装备制造业的54.9%;新能源汽车等整车新品及关键部件行业营业收入598.33亿元,占18.9%;高端电力牵引轨道交通装备及关键部件行业营业收入487.37亿元,占15.4%。

二、制造业与生产性服务业融合发展存在的问题

(一)制造业对生产性服务业的推动作用不强

制造业是湖南经济发展基础,在现代化、信息化的时代背景下,对制造业产品的技术要求不断提高。为更好的承接产业转移,满足当今社会、环境的新要求,湖南制造业需要不断引入新技术。但目前湖南制造业的发展过程中科研、信息技术等方面的投入不足,尚未形成湖南特有的品牌,在区域产业竞争中缺乏优势。制造业与生产性服务业之间缺乏有效沟通,没有实现无缝对接,制造业对生产性服务业的推动作用不明显。

(二)生产性服务对制造业的服务严重滞后

湖南生产性服务业的发展仍然集中在长株潭城市群,且传统的服务业发展仍占主导地位,现代物流、科学技术服务等生产性服务业的发展滞后。制造业发展低能耗、低污染趋势明显,对信息技术、科研服务等方面的需求较大。虽然湖南拥有多所科研院校和科研机构,但研究方向与制造业发展需求仍存在差距。因此湖南生产性服务业为制造业提供的服务滞后于制造业的发展。

(三)制造业与生产性服务业互动机制尚未形成

湖南制造业产业发展不均衡,规模相对较小、产业链较短、优势产业集聚度不高,发达地区与周边地区经济联系比较松散,区域产业配套能力不足制约了生产性服务业的跨区和溢出功能的有效拓展和发挥。湖南生产性服务业企业规模小、品种不丰富、结构不完善、专业化水平不高、同质化现象严重,缺乏核心服务力,与工业的迅猛发展是不相匹配的,生产性服务业与制造业的互动关系基本还处于“点对点”、“点对群”的发展阶段,离“群对群”的互动发展最佳模式还有较大的差距。

三、湖南制造业与生产性服务业融合发展措施

(一)创造制造业与生产性服务业产业互动的发展环境

建设一个公开、平等、规范的产业互动发展环境有利于制造业与生产性服务业的紧密接触和良性互动发展,这样更加有利于两者的“无缝对接”。综合运用产业政策,消除政策差异,促进产业公平,逐步取消生产性服务业在用水、用电、用气、用地、价格、税收、资金融通等方面与其他产业的政策差异。放宽生产性服务业市场准入条件,引入竞争机制,允许更多外资、民营企业参与生产性服务业的发展。加强湖南经济体制改革,充分发挥市场机制的调节作用,创造公平、公正的市场化环境。

(二)调整生产性服务业的发展方向助推制造业转型升级

将生产性服务业作为经济增长点和经济结构调整的重点,推动制造业和其他各行业的迅速发展。生产性服务业的发展方向应与制造业(尤其是传统产业)的转型升级方向保持一致,围绕制造业的发展需求扩大生产性服务业的业务范围,建立有针对性、有特色的生产性服务业,突出生产性服务业在信息化、绿色化等关键方面的服务效应,使生产性服务业能够更加有效地助推制造业特别是高端制造业的发展,加速制造业的转型升级。

(三)推进制造业服务化带动生产性服务业发展

制造业服务化是制造业与生产性服务业融合发展的具体表现,是实现湖南产业升级的战略途径。鼓励制造业企业优化业务结构,引导和推动制造业企业通过管理创新和业务流程再造,将发展重点集中于研发、市场拓展和品牌运营,将非核心的生产性服务环节转包或外包给生产性服务业企业,从而推进企业内置服务外部化、市场化、社会化降低运营成本。明确制造企业主体作用,以大型企业为重点抢占制造产业高端,除支持制造企业增加产品附加服务、延伸产业链外,还要引导先进制造企业进入与本制造行业关联度大的服务业,成为本行业品牌、设计、策划、专利、金融、营销网络等关键性服务的供应商。

(四)合理规划制造业与生产性服务业集聚区

湖南制造业与生产性服务业均处于发展阶段,要进一步加强生产性服务业科学合理的布局、规划,并通过政策引导和必要的财政支持等形式,推进生产性服务业的区域性集聚。在制造业集聚区域,重点发展生产性配套服务,推动生产性服务业向制造业价值链条全过程的渗透。引导生产性服务业向制造业发展较好的城市周边集中布局,依托制造业的集聚发展,放大对生产性服务业的有效需求,形成生产性服务业的集聚发展态势,进而实现制造业集群与生产服务业集群之间的“群间互动”。借助于集群互动优势,强化制造业与生产性服务业之间的带动、辐射和服务功能。

承办:长沙理工大学、省财政厅

执笔:周正祥 曾 伟 张秀芳

核 稿:倪凡伟

责 编:黄湘冀

扫一扫

在手机打开当前页

关闭

关闭 湘公网安备 43010202000995号

湘公网安备 43010202000995号