我国汽车工业诞生于第一个五年计划时期,从上世纪80年代中期开始,以提高轿车生产能力和水平走上合资引进技术的发展道路,并正式将汽车工业列为国民经济支柱产业。进入21世纪以后,随着私人汽车消费的兴起,尤其是轿车需求量的迅速攀升,我国汽车工业进入爆发式快速增长阶段,我国也逐步成长为世界汽车制造和消费第一大国。湖南汽车工业起步于上世纪60年代,但由于多方面的原因,湖南人的“汽车梦”并非一帆风顺,曾经错过了我国汽车工业发展黄金期的许多机遇。知不足方能奋勇直追,党的十八大以来,湖南省委省政府立足全省经济社会发展大局,坚持把汽车产业作为加快建设现代产业体系的重点,把汽车工业作为重点支持产业领域,出台系列重大政策措施,引进系列重大项目,有力推动了全省汽车工业的后发赶超发展,湖南汽车工业在中国汽车制造版图中崭露头角、顽强崛起,发展成效斐然。未来一段时期,我国汽车工业将迎来又一个黄金发展期,湖南需要继续抢抓发展机遇,推动汽车工业进一步做大做强,发挥汽车工业对地区经济社会发展的支撑作用。

一、湖南汽车制造业后发赶超的成效显著

党的十八大以后,湖南汽车制造业扭转过往颓势,进入发展快车道,形势喜人、成效斐然,逐步成长为全省经济的新支柱。曾经默默无闻的湖南汽车制造业,也逐渐在全国显露头角,地位明显提升。

(一)生产快速增长,产业规模迅速壮大

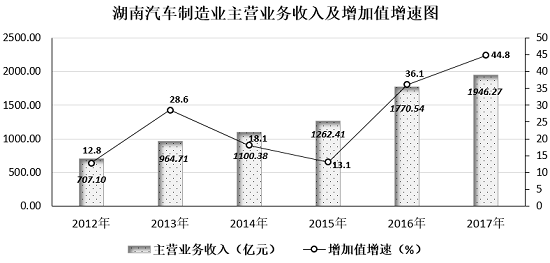

要想后发赶超,必须快马加鞭,方能有所作为。随着吉利、比亚迪、广汽、北汽、大众等主流汽车制造商先后入湘发展并逐步达产,全省汽车制造业在十八大后掀起了发展新高潮。以2012年为起点,2013—2017年五年间,湖南汽车制造业增加值年均增长27.6%。这一速度无论与全省规模工业整体比,还是与全国同行业比,都是遥遥领先的,具体从数字看,比全省规模工业年均增速快19个百分点,比全国同期汽车制造业年均增速快15.4个百分点。湖南汽车制造业的产业规模,也在快速增长中得以迅速壮大。2014年,汽车制造业主营业务收入突破千亿大关,达1100.38亿元,是2012年的1.56倍;2017年,再增加至1946.27亿元,是2012年的2.75倍,产业规模突破2千亿元指日可待。截至2017年底,全省拥有汽车制造业企业362家[1],比2012年增加127家,其中整车制造企业15家;汽车制造业年末总资产1572.25亿元,是2012年的2.37倍,实现利润总额101.05亿元,是2012年的3.78倍。

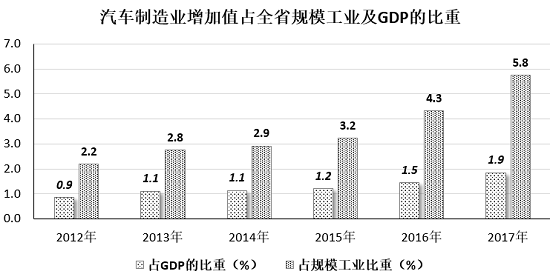

(二)产业影响扩大,经济贡献显著提升

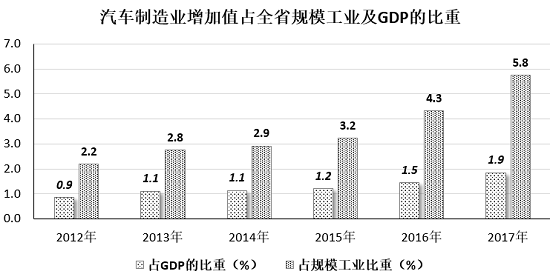

排除技术因素影响,一个产业有了一定的体量,才能突显自身在地区经济中的存在感和影响,湖南汽车制造业的发展充分说明了这一点。从对工业经济增长的影响看,2012年,汽车制造业增加值占全省规模工业的2.2%,对规模工业的增长贡献率为1.9%;2017年,汽车制造业增加值占全省规模工业的比重上升至5.8%,对规模工业的增长贡献率达24.8%,取代电子信息制造业列各大类行业首位,成为名副其实的领头羊,拉动增长1.8个百分点;2013—2016年对规模工业的增长贡献率分别为5.8%、5.4%、5.0%和16.8%,分别拉动增长0.7、0.5、0.4和1.1个百分点。从对整个地区经济的影响看,2017年行业增加值占GDP的比重由2012年的0.9%上升至1.9%,对GDP的增长贡献率约为9%,拉动增长0.7个百分点。汽车制造业快速发展,除了为地区经济增长提供强力支撑外,也扩大了税源、增加了就业。根据税务部门统计,2015—2017年,汽车制造业分别实现两税(增值税、消费税)收入28.52亿元、57.82亿元和93.77亿元,分别占全省工业税收的2.1%、4.4%和6.4%,对税收的贡献逐年增加。2012年,汽车制造业平均用工人数为8.49万人,2017年增至11.93万人,占整个规模工业的3.6%。

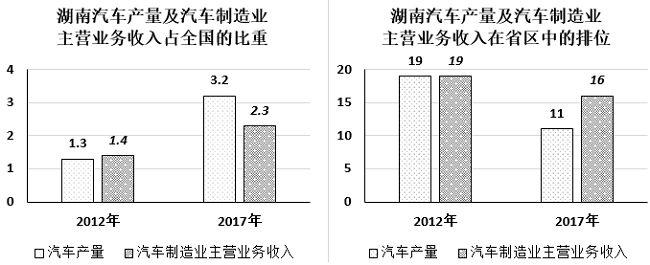

(三)全国地位提升,“湘”造汽车逐步崛起

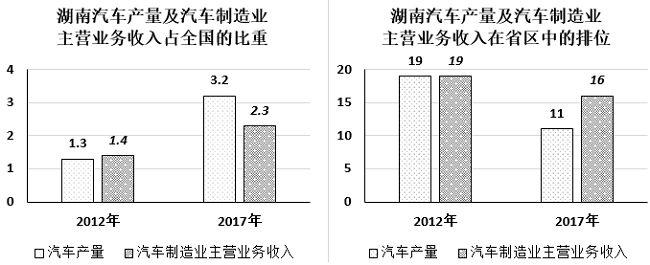

随着产业规模的迅速壮大,湖南汽车制造业显露头角,逐渐在全国汽车制造版图中,占据了一席之地,获得业界更多目光的关注。从整车制造看,2017年全省汽车总产量近百万,为95.26万辆,占全国总产量的3.2%,排全国第11位,相比2012年前进8个位次。从产业综合规模看,2017年全省汽车制造业主营业务收入占全国同行业的2.3%,比2012年提高0.9个百分点。在汽车制造领域,湖南的形象和声名已今非昔比,跃升为全国重要的汽车生产基地,成为全国汽车产业生态圈的重要一员。大众、吉利、广汽、比亚迪、北汽等主流汽车制造商相继入湘,对湖南汽车制造业整体形象的提升,发挥了积极的作用。

2017年排名前15位的省区汽车生产量

|

地区

|

2017年汽车产量

|

2012年汽车产量

|

|

数量(万辆)

|

排名

|

数量(万辆)

|

排名

|

|

广 东

|

318.21

|

1

|

138.50

|

6

|

|

上 海

|

291.32

|

2

|

202.40

|

1

|

|

吉 林

|

276.88

|

3

|

156.48

|

5

|

|

湖 北

|

266.61

|

4

|

118.85

|

7

|

|

重 庆

|

251.59

|

5

|

190.95

|

2

|

|

广 西

|

245.18

|

6

|

167.30

|

3

|

|

北 京

|

197.04

|

7

|

166.16

|

4

|

|

江 苏

|

119.85

|

8

|

88.70

|

10

|

|

安 徽

|

115.83

|

9

|

104.18

|

8

|

|

河 北

|

100.86

|

10

|

82.50

|

12

|

|

湖 南

|

95.26

|

11

|

25.84

|

19

|

|

辽 宁

|

94.82

|

12

|

83.63

|

11

|

|

山 东

|

91.56

|

13

|

90.26

|

9

|

|

天 津

|

83.33

|

14

|

63.80

|

13

|

|

四 川

|

83.24

|

15

|

39.70

|

15

|

(四)配套能力增强,制造产业链逐步健全

产业配套优良是产业持续、高效发展的重要条件。在整车制造能力不断增强的同时,湖南高度重视汽车制造上下游产业链的配套建设,围绕整车制造龙头企业加强配套产业的招商和建设,努力提高产业配套率,着力提升行业聚合力。随着博世汽车、吉盛动力、罗佑发动机、索恩格等知名零部件制造企业入湘发展,湖南汽车制造产业链配套更加完善,为汽车工业的崛起发展奠定了良好基础。目前,全省汽车整车制造能力过百万辆,汽车零部件及配件制造产品领域不断拓展和丰富,不仅有结构件、车桥、车身、空调、电子电器、火花塞、沙发座椅等基础性零部件,还覆盖了发动机、变速箱等关键零部件。整体来看,湖南汽车制造产业体系逐渐完善,区域配套水平日见提升,综合竞争实力显著增强。2017年,在全省汽车制造业企业中,有汽车整车制造企业15家,汽车零部件及配件制造企业321家;另外,有改装汽车制造企业14家,汽车车身、挂车制造企业19家。汽车整车制造主营业务收入862.35亿元,是2012年的3.3倍,年均增长26.6%,占整个汽车制造业的44.3%;汽车零部件及配件制造主营业务收入917.98亿元,是2012年的2.6倍,年均增长20.8%,占整个汽车制造业的47.2%。2017年,主要零部件及配件产品中,汽车发动机1596.67万千瓦,按台均110千瓦折算相当于14.52万台,同比增长75.7倍;变速器5.18万台,同比增长23.4%。另外,汽车板、动力电池材料等相关行业也加快发展,汽车制造生态圈不断壮大和优化。

湖南汽车制造业部分主要企业概况

|

单位详细名称

|

主要业务活动

|

|

上海大众长沙分公司

|

整车制造

|

|

长沙市比亚迪汽车有限公司

|

整车制造、汽车零部件制造

|

|

湖南吉利汽车部件有限公司

|

整车制造

|

|

广汽三菱汽车有限公司

|

整车制造、汽车零部件制造

|

|

广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司

|

整车制造、汽车零部件制造

|

|

北京汽车股份有限公司株洲分公司

|

整车制造、汽车零部件制造

|

|

博世汽车部件(长沙)有限公司

|

汽车零部件及配件制造

|

|

湖南汽车制造有限责任公司

|

改装汽车制造

|

|

湖南中车时代电动汽车股份有限公司

|

整车制造

|

|

索恩格汽车部件(中国)有限公司

|

汽车零部件及配件制造

|

|

湘潭杰诚联合汽车制品有限公司

|

汽车配件及模具的制造

|

|

湖南罗佑发动机部件有限公司

|

汽车发动机及零部件

|

|

磐吉奥(湖南)铸造工业有限公司

|

汽车用各种有色金属毛坯件

|

|

湖南长丰猎豹汽车有限公司

|

整车制造

|

|

长丰集团有限责任公司

|

整车制造、汽车零部件制造

|

|

长沙众泰汽车工业有限公司

|

整车制造

|

|

湖南汇众汽车底盘系统有限公司

|

汽车零部件及配件制造

|

|

长沙福邦汽车配件有限公司

|

汽车零部件及配件制造

|

|

北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂

|

整车制造

|

|

湘潭屹丰汽车部件有限公司

|

汽车零部件及配件制造

|

|

长沙青特车桥有限公司

|

汽车零部件及配件制造

|

|

湖南吉盛国际动力传动系统有限公司

|

汽车零部件及配件制造

|

|

大汉汽车集团有限公司

|

整车制造、汽车零部件制造

|

(五)产品体系完善,综合竞争力增强

随着生产能力的提升,以及产品线的扩充,全省逐步形成了比较健全的汽车产品体系,既有轿车、SUV、MPV等乘用车,也有客车和载货汽车;既有传统燃油发动机汽车,也有新能源汽车。2017年,全省生产的汽车中,新能源汽车5.23万辆,占5.5%;按功能和用途分,轿车52.17万辆,占汽车总产量的54.8%;运动型多用途乘用车(SUV)33.94万辆,占35.6%;多功能乘用车(MPV)5.68万辆,占6.0%。市场主流销售车型——轿车、SUV占比较高,显示全省汽车产品结构比较合理,具有较强的竞争力。目前,“湘”产轿车主要制造商有吉利、大众长沙分公司等,主打车型有吉利远景、大众朗逸等;运动型多用途乘用车(SUV)主要制造商有广汽三菱、广汽菲克、大众长沙分公司、北汽株洲分公司、长丰猎豹等,主打车型有Jeep自由光和指南者、三菱欧兰德、长丰CS系列、斯克达柯迪亚克等;MPV生产商主要有比亚迪、大众等,主打车型有宋max、大众途安等。这些车型中,月销量接近或在万辆以上的有大众朗逸、吉利远景、比亚迪宋Max、三菱欧兰德等。据了解,吉利、北汽等厂商后续将在湖南投产新车型,改款Jeep自由光也将上市,新车型的陆续推出和上市必将为湖南汽车制造业注入新的增长点。

(六)龙头企业展现实力,合资自主竞相发展

按经济属性划分,目前入“湘”发展的主要整车制造商可分为合资和自主两个阵营,合资阵营主要厂商有大众长沙分厂、广汽菲克、广汽三菱等,自主阵营主要厂商有吉利、北汽、比亚迪、长丰等。在合资厂商中,大众具有品牌优势和强大的市场号召力,菲克、三菱造车经验丰富,具有支撑发展的雄厚技术积累。在自主厂商中,吉利近几年进步神速,产品形象焕然一新,轿车、SUV等车型发展均衡,成为中国自主品牌发展最为亮丽的一抹风景;比亚迪、北汽的电动新能源汽车制造能力位居自主汽车厂商前列,近几年发展虽然没有吉利耀眼,但随着技术的进步,以及在产业政策的引导和环保治理的要求下,将来必能成为湖南汽车制造业的重要增长点。综合来看,入“湘”发展的车企均属主流汽车制造商,这些车商各有擅长,优势互补,汇集成了一股强大的产业竞争力,在今后新一轮优胜劣汰的搏杀中,为湖南汽车工业抵御市场波动风险提供良好条件。

二、后发赶超面临的新形势新要求

随着汽车消费需求、生产竞争格局、产业投资政策等因素的新变化,以及在绿色发展的总体要求下有序推进汽车排放标准升级等因素的影响下,我国汽车产业的新变局已然开始,今后必将掀起新一轮合资与自主、燃油与新能源车的竞争,湖南汽车制造业后发赶超面临新形势新要求。

(一)消费需求变速转轨,汽车制造业竞争日趋激烈

经过新世纪以来较长一段时期的快速成长,目前汽车消费需求正萌发深刻的变化,将对汽车制造业发展产生深刻影响。

1.汽车消费需求逐渐由快速增长回归合理水平。我国汽车制造业能够迅速崛起,并成长为世界第一汽车制造大国,汽车消费需求快速增长带动生产功不可没。2002年起,我国汽车消费进入快速增长阶段,当年汽车销量为325万辆,比上年净增88.63万辆,增长37.5%,此后的15年间,增速在20%以上的占5年,增速在10%以上占9年,增速在个位数的仅占6年。2017年,全国汽车销售量达到了创纪录的2912.25万辆,是2001年的12.3倍,2002—2017年汽车销售量年均增长17.0%。汽车消费需求连年高速增长,带动汽车保有量快速上升,居民抽样调查数据显示,全国城镇居民平均每百户年末拥有汽车量由2000年的0.5辆增加至2017年的37.5辆,农村居民平均每百户年末拥有汽车量由2013年的9.9辆增至2017年的19.3辆,一些经济较发达地区的城乡居民百户汽车拥有量已经达到或超过50%以上的较高水平。汽车保有量快速提升,潜在消费需求增长空间就会缩小,汽车消费需求增长也就会转入以新旧产品更换为主的常规增长轨道。汽车消费市场表现反映了这一趋势,从2002—2017年的汽车销量净增量看,2017年以前基本呈“两多夹两少或一少”的规律变化,比如在2002—2007年期间,2002—2003年净增量较多,中间两年相对较少,后两年又再次放大;又如在2006—2010年期间,2006—2007年的净增量较多,中间的2008年相对较少,后两年又再次放大。按照这一变化规律推导,2016—2017年的净增量均应较多,但市场的实际表现为2016年较多、而2017年未能保持,2017年汽车销售量比上年净增109.43万辆,仅增长3.9%,说明汽车消费需求增长变化规律在2017年已显现新的发展趋势,即快速增长的动力呈现不足,而转向常规增长轨道的态势开始显现。2018年的汽车销售情况印证了这一市场变化态势,截至今年10月,中国汽车市场完成总销量2287.1万辆,比上年同期减少0.1%,其中乘用车销量为1930.4万辆,同比减少1%。

2.中高端汽车销量稳步提升,消费升级态势明显。随着汽车进入千家万户普通家庭,以及汽车保有量的不断提升,居民的汽车消费理念逐步成熟,推动汽车消费由量的拥有向追求品质和价值方向转变,汽车消费转型升级日趋明显。从2010年以来的中国汽车市场分类销售数据看,豪华汽车销量增速除2015年较低外,其他年份受汽车整体市场增长波动影响较小,均在汽车销售整体增速上方运行,显示消费者对中高端汽车的选择逐年增多。2010年,豪华汽车销售量占乘用车的5.1%,2017年提升至9.8%,这一占比在期间略有波动,但总体提升的态势明显。从汽车制造商的发展策略看,以低端车起家的自主品牌汽车,已清醒地洞察了车市的变化趋势并积极地适应这一变化,如吉利、长城等主流自主车企,近两年在推动车型向中高档布局上作了积极的努力,如吉利新推的“领克”、长城的“魏”,并取得了初步的成效,但高档、精品的汽车形象尚未完全树立起来,需要继续努力。面对市场发展规律,自主车企没有退路可言,势必在推动本企业制造车型向中高端升级上进一步加大力度,而这又将抢占合资车企的市场份额,所以车企竞争日趋激烈不可避免。自主品牌把握住了井喷增长市场红利和机遇,下阶段必须在汽车核心部件和核心技术上有实质性的提升,方能真正实现由大到强的转变,分享巨大国内市场蛋糕。整个汽车制造竞争也将由产能扩张向品质、价值提升转变。

(二)产业发展引导政策新变化新要求,汽车制造业将呈现更加健康有序发展新面貌

今年5月,国家发改委发布了《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》(以下简称《新规定》),《新规定》着眼于优化汽车产能布局、引导新能源汽车发展、推动加快突破关键零部件技术约束等方面,从投资项目方向和各类前置条件方面作了清晰的规定。国六标准正式确定,并将加快落地。国六标准设置国六a和国六b两个排放限值方案,分别于2020年7月1日和2023年7月1日起实施。对大气环境管理有特殊需求的重点区域可提前实施国六排放限值,北京、天津、河北、山东、河南将于2019年1月1日提前实施国六排放标准,广东省也将于2019年7月1日起实施。一系列新政新规的出台,将引导和推动我国汽车制造业呈现更加健康有序发展新面貌。

1.低水平产能扩张增长模式即将寿终正寝。在传统燃油汽车产能投资项目方面,《新规定》明确要求,禁止新建独立燃油汽车整车企业,现有汽车企业投资扩大燃油车生产能力项目需要满足产能利用率、新能源汽车产量占比、研发费用支出、产品出口、所在省份僵尸企业清理等6项前置条件,如上两个年度汽车产能利用率均高于全行业平均水平、上两个年度新能源汽车产量占比均高于全行业平均水平等,总体来看,规定致力于优化燃油汽车整车项目布局,推动产能向产业基础扎实、配套体系完善、竞争优势明显的省份聚集,鼓励汽车产能利用率低的省份和企业加大资金投入和兼并重组力度加快技术进步淘汰落后产能,增强市场竞争力。在新能源汽车产能投资项目管理方面,《新规定》鼓励发展纯电动新能源汽车,但建设标准和要求提高,防范盲目布点和低水平重复建设,如对项目投资所在省份的保有量、基础设施完善程度、僵尸企业管理和在建项目完成度四个方面做出规定;对企业法人的股东股权、研发能力和在建项目作出规定,除了要求掌握核心技术外,还要具有足够的生产能力(纯电动乘用车建设规模不低于10万辆,纯电动商用车不低于5000辆)、产品质量保证能力。按照《新规定》对各类汽车产能投资项目的管理要求,要打破现有汽车产能布局将受到诸多因素的制约,低水平产能扩张增长模式即将寿终正寝。

2.新能源汽车发展前景更趋明朗,新一轮竞争格局即将展开。新能源汽车的导入期已基本结束,《新规定》在这关键时间节点再次强调我国汽车产业电动化、智能化发展的方向,无疑为车商和市场吃了一粒定心丸。综合产业投资政策管理要求、汽车排放要求、技术进步、基础设施配套,以及市场接纳等各方面的因素,可以肯定的是,传统燃油车在较长时间内还是市场的主流,但新能源汽车与智能网联汽车将是我国未来汽车主流,新能源汽车将是汽车产业的主要增量部分。因此,不管目前各车企对发展新能源汽车的认知和动力如何,不管是被动还是主动,在产业引导和市场倒逼下,新能源车这一块都需迎头赶上。对于车企来说,后进入者要加速赶超,早进入者要研究如何保持优势。如果说之前的国内新能源车市场是“自主为王”的话,随着合资(外资)品牌等越来越多的新造车势力加入到新能源车市场的竞争中,未来将形成新能源汽车新一轮竞争格局。

3.增强区域汽车制造业竞争力,推动可持续发展,必须高度重视完善配套产业链。一方面,汽车制造业属于技术密集、资本密集的大集成产业,需要良好的相关产业基础作支撑。提高区域汽车制造业竞争力,增强产业发展洼地效应,进一步完善配套产业链建设意义重大。另一方面,随着整车制造行业竞争加剧,未来企业扩张将不仅仅是产能产量的扩张,企业将更加注重全产业链的扩张,通过扩充产品线,为消费者提供更多的选择,也获得更多的营利点;通过纵向扩张,降低成本,提高产品质量的可控性。《新规定》重视引导发展汽车零部件及配件制造业,对汽车发动机、动力电池、燃料电池、车身总成等汽车关键零部件投资项目建设作了明确的规定,指出通过引导突破关键技术,建设高水平的配套产业体系,增强我国汽车制造业核心竞争力,推动汽车制造业由大到强发展。尤其是发动机直接关乎环保问题及能源消耗问题,加快掌握核心技术,提升制造水平,能够有效地带动产业升级。

(三)合资下沉自主上探,自主与合资品牌将面临更为直接的肉搏

从我国汽车制造业发展进程看,自主品牌的崛起和壮大,得益于中国汽车消费市场井喷增长提供的广阔市场和发展红利,尤其通过差异化竞争策略,自主品牌在低端汽车市场,凭借价格优势打下了一片天地,奠定了较强的竞争优势。但随着汽车总体产能的扩张和消费需求增长减缓,供需矛盾开始显现。面对市场变化,自主、合资品牌都希望在中国汽车市场这个大蛋糕上守住已有的份额,蚕食对方的份额,并积极采取行动,互相“抢食”,以巩固自身竞争优势,实现稳步成长发展。自主品牌一方,努力探索推动自身产品逐渐由低档向中高端升级,抢占合资品牌竞争优势强的中高档汽车市场份额,如吉利推出“领克”牌、长城推出“魏”牌等;而合资品牌一方,则加大中低档产品的布局,如韩系车不断推出性价比高的入门级汽车,以接近自主品牌价格的策略展开进攻,德系汽车则不断丰富车型产品,尤其最近在SUV领域加大在各细分市场的产品布局,以略高于中高档自主品牌汽车价格的策略展开进攻。市场竞争的本质是优胜劣汰,在中国汽车消费市场增长趋于平稳的条件下,无论是合资还是自主车企,为了生存发展,将不可避免地展开更直接的激烈肉搏。由于自主品牌技术储备相对较弱,如果说以前是自主品牌汽车的产品大年的话,以后才是考验自主品牌汽车最为关键的时期。

(四)区域整体布局基本完成,省际间竞争更趋激烈

受产业发展基础以及地理区位等多方面因素的影响,如今我国汽车制造业已经形成了主要以京津冀、长三角、珠三角、东北、中部、西南地区为主的产业集群。其中,长三角、珠三角以及京津冀地区占比优势明显,但中部地区、西南地区的汽车制造业加快崛起,首先形成了以武汉、重庆为中心的汽车产业集群;其次在近几年,湖南“长株潭城市群”、四川成都也奋起直追,抢抓汽车制造业向中西部地区加快布局的历史契机,狠抓招商引资,实现了汽车制造业的赶超发展。目前,两地汽车制造业在地区经济中的地位迅速提升,产业集群初具雏形,在全国的影响提升,成都汽车产业集聚了沃尔沃、标致等中高端汽车制造商,以及自主车商领头羊吉利,发展起点较高、来势好,必将成为湖南承接汽车产业转移的主要竞争对手。汽车制造业是现代制造业的标杆,由于其上下游产业链长,对地方的经济贡献大,一直是大部分省区招商引资的重点领域。展望未来区域竞争态势,从产能和产业发展政策两个方面综合考察,目前已建成的产能规模能够基本满足社会总需求,新增产能将随着《新规定》的正式出台,按照高标准和严要求管控,基本可以判断我国汽车制造业的生产布局已基本完成,新增产能将成为一种稀缺资源,已建成的汽车产能成为核心发展资源,今后省际间将围绕争取新增产能,继续做大做强汽车制造产业集群,展开更加激烈的竞争。

三、新形势新要求下湖南汽车制造业发展有利因素和前景展望

(一)有利因素

1.承东启西,造车区位优势佳。湖南地处中部地区西南角,南与广东接壤,东隔湖北、安徽与长三角相望,是通向西南腹地的必经之地。多条铁路干线、高速公路干线在这里交汇,航空港吞吐量位居全国前列,交通十分畅达便利,是承东启西、连接南北的枢纽,发展汽车制造业具有优越的地理区位条件。在生产制造方面,汽车制造核心企业不仅能够得到本地配套产业的支撑,向东向南还可接受长三角、珠三角相对发达的汽车配套产业的辐射;在销售市场辐射方面,以长沙为圆心,500公里的销售半径内有近2.5亿人口,尤其向西可辐射贵州、云南等汽车制造业落后的广阔西南腹地消费市场。如果说,汽车制造业在四川成都布点,是直捣西南腹地市场的话,在湖南布点则是兼东打西的关键一着。

2.制造业基础较好,产业配套条件优良。目前,湖南以汽车整车制造企业为中心,逐步建成了比较健全的零部件及配件配套产业体系,而且相关制造业的发展,为汽车产业提供了坚实的基础。一有汽车制造的基础原材料——汽车板。湖南从无到有,目前的华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司,汽车板年产能力可达100万吨,能够满足全省汽车产业发展需要。二有实力较强的电池制造业。目前已初步形成以长沙宁乡为中心的产业集群,2017年全省电池制造企业68家,实现主营业务收入274.18亿元,能够为新能源汽车提供强力“造芯”支撑。三有体系比较健全的通用设备制造业、电气机械和器材制造业。覆盖电动机、发电机、电线电缆、气体压缩机、加工机床等众多领域,能够为汽车制造业提供广泛支持,2017年全省拥有通用设备制造业企业811家,实现主营业务收入1695.29亿元,拥有电气机械和器材制造业企业650家,实现主营业务收入1808.27亿元。四有发展迅速的电子信息制造业。能够为汽车智能化、信息化提供较强配套服务。2017年,全省拥有计算机、通信和其他电子设备制造业企业527家,实现主营业务收入2055.25亿元。

3.整车生产能力具有较强规模优势,产品体系较为完善。整车制造无疑是汽车制造业的母体,尤其随着国家对扩建汽车产能设置高标准的技术条件后,已建汽车产能更成为区域经济发展不可“再生”的宝贵资源,谁的产能大先天竞争优势就强。2006年以后,随着吉利等汽车制造商先后落地,并建成投产,湖南汽车生产能力进入快速扩张阶段,由2010年的22.3万辆增加至2017年底的149万辆,约占全国的4%,为新形势下湖南汽车产业参与全国竞争奠定了基础。在车系方面,则初步形成了轿车、SUV、商用车、专用车、新能源汽车的全链条产品体系,为适应市场的多样化需求以及未来市场消费发展潮流打下了良好基础。

4.产业集中度高,发展洼地效应提升。在整车制造企业的带动下,全省汽车制造业逐步向“长株潭城市群”集中,发展洼地效应提升,吸引新的汽车制造业资源入湘发展的能力增强。2017年,长沙、株洲、湘潭分别拥有汽车制造企业145、35和38家,合计占全省的60.2%;分别完成主营业务收入1192.64亿元、125.16亿元和342.65亿元,分别占全省的58.2%、6.1%和16.7%,合计占81.1%。

(二)前景展望

我国汽车制造业虽然逐渐告别快速增长阶段,变速转轨的发展趋势不可逆转,但由于我国今后较长时间仍将处在经济社会发展转型、居民消费升级的关键时期,汽车消费需求市场空间仍然十分广阔,以现有城乡居民家庭平均拥有汽车量为基数估算,未来5到8年将是我国汽车制造产业发展的又一个黄金期。准确把握汽车制造业发展新形势新要求,抢抓发展机遇,充分挖掘有利因素,全省汽车制造业仍有望实现较快发展。

四、发展对策建议

(一)适应发展新形势新要求,进一步加强全省汽车制造业发展规划顶层设计

在深入分析研究消费市场、产业政策等因素变化对汽车制造业发展的影响,科学把握汽车制造业发展规律的基础上,进一步完善全省汽车制造业发展规划顶层设计。要进一步明确发展重点和切实可行的发展目标,以引导发展预期;进一步促进汽车整车制造业和零部件及配件制造业协调发展,不断增强产业配套能力,提升产业集群发展水平,构建良好的汽车制造产业生态体系;进一步加强区域布局的管理和引导,引导汽车制造业向“长株潭城市群”等重点区域布局,把“长株潭城市群”建设成为汽车制造业发展洼地和全国的重要增长极等。通过建立科学系统的发展规划,来加强对全省汽车制造业发展的引导和管理,促进全省汽车制造业可持续健康发展。

(二)聚焦汽车制造产业链关键环节,进一步健全完善产业配套体系

区域间汽车制造业的竞争,不仅是整车制造的竞争,也是产业配套水平和能力的竞争。通过进一步健全完善产业配套体系,提升产业配套率,优化产业发展生态圈,从而增强行业聚合力,降低汽车制造综合成本,为吸引更多更优质的汽车制造产业资源落户湖南发展创造条件,努力在新一轮转型发展中抢占先机。加强汽车制造产业配套体系建设,要聚焦汽车制造产业链关键环节,围绕整车龙头企业引入关键零部件及配件项目,搭建起发动机、变速箱、底盘、汽车电子、汽车车身,以及动力电池、电机电控设备等关键部件总成配套体系,促进整车制造与零部件及配件行业良性互动发展。

(三)创造条件抢抓机遇,推动大众长沙二期项目建设

上海大众长沙分公司是湖南迄今为止引进的最大整车制造投资项目,该项目规划分二期建设,一期工程于2015年5月基本建成,拥有完整的冲压、车身、油漆、总装四大整车制造车间,达产后的产能为年产30万台整车;待建的项目二期规划产能亦为年产30万台整车。已建成的一期整车生产项目,目前产能基本完全发挥,运行态势良好。在上海大众目前的生产布局中,生产基地主要分布在上海本地、江苏、浙江、新疆和湖南,其中长沙分公司是上海大众在中部地区的唯一生产基地,具有辐射中西部地区的显著区位优势,发展潜力和空间巨大。在汽车制造业产能扩张管理新形势新要求下,应进一步加强与上海大众集团的沟通,抢抓发展机遇,促成二期项目尽早开工建设,使湖南与上海大众更好地携手共进、互利双赢。

(四)完善相关平台,助力汽车制造业发展

建立和完善相关平台和机制,充分发挥政府在促进汽车制造业发展中的服务作用。如定期举办湖南汽车制造高峰论坛及产业对接会,研讨和交流汽车制造未来发展新趋势、新技术、新特点,为开展产业招商和企业增加对口合作搭建平台,扩大对湖南汽车制造的宣传,营造浓厚发展氛围。如聚焦价值链高端环节,引导相关高校和重点造车企业加强合作,共同组建“长株潭”汽车研发中心,围绕企业现实需求以及关键技术开展研究和设计,推动互利共赢发展,同时也进一步以技术研发带动汽车制造业的集聚发展。

(五)完善新能源汽车发展相关配套体系,抢占发展机遇

在新能源汽车发展方面,我省初步形成了纯电动汽车整车制造和动力电池制造产业体系,新能源汽车发展具有了一定的产业基础。下阶段,要进一步主动适应未来发展潮流,发挥已有优势,抢抓新能源汽车产能释放机遇,尽快推动新能源汽车产业做大做强,占领未来发展制高点。一方面,积极引导科研院所、高校、新能源汽车制造商、动力电池制造商等多方参与,协同推动动力电池、电机、电控系统技术研发,提高综合集成能力和水平,建立起配套能力强、技术领先的新能源汽车制造配套产业体系。另一方面,从消费者的角度出发,着力优化新能源汽车消费环境。完善充电设施规划和建设,方便新能源汽车使用;依托市场力量,建立电池回收标准和体系,解决电池的后续处理问题。

注[1]:本文引用的全省汽车制造业企业个数、汽车产量、汽车生产能力等3个指标数据,含上海大众长沙分公司。

承办:工业处

执笔:张吉世

核稿:邹 阳

责编:钟军德

关闭

关闭 湘公网安备 43010202000995号

湘公网安备 43010202000995号