永州市服务业吸纳就业人员变化情况分析

近几年,永州市服务业(第三产业)迅速发展,产业结构逐渐趋于合理,制造业持续向服务业转型,第三产业占比不断提升。数据显示,2019年全市第三产业增加值1040.56亿元,同比增长7.8%,占地区生产总值的比重为51.6%,比重上升1.7个百分点,拉动全市GDP增长3.9个百分点。发展服务业,不仅有利于产业结构的优化调整,而且有利于增加就业吸纳能力。为此,我们就全市服务业吸纳就业人员变化情况进行调查研究分析。

一、服务业就业人员现状

1、全市从业人员分布情况。改革开放以来,在市委市政府的正确领导下,永州经济领域全面发展,规模迅速扩大,质量明显提高。在经济快速增长的同时,全市就业结构也不断得到调整和优化,从业人员分布逐渐趋于合理。2019年全市从业人员356.26万人,同比增长4.2%,其中:农村从业人员278.71万人,同比增长0.1%;个体从业人员31.05万人,同比增长56.3%;非私营单位从业人员33.67万人。同比增长4.9%;私营企业从业人员12.83万人,同比增长31.6%。按产业分,第一产业从业人员152.59万人,第二产业从业人员71.3万人,第三产业从业人员132.37万人,占比分别为42.8%、20%、37.2%。

2、个体从业人员从事服务业的人数比例较大。按产业就业分,个体从业人员从事第三产业的人数比例明显高于农业、私营企业和非私营单位。2019年,农村从业人员中服务业从业人员76.32万人,占农村从业人员27.4%;个体从业人员中服务业从业人员26.22万人,占个体从业人员84.4%;非私营单位服务业从业人员22.8万人,占非私营单位从业人员67.7%;私营企业中服务业从业人员数7.03万人,占私营企业从业人员54.8%。

3、商务、道路运输服务业从业人员占规模以上服务业企业人数较大。2019年,规模以上服务业企业245家,从业人员3.45万人,同比增长8.2%,商务、道路运输服务从业人员1.65万人,占规模以上服务业从业人员48%,比重最高。其中商务服务业企业41家,从业人员1.02万人,同比增长14%,道路运输业企业46家,从业人员0.63万人,同比增长2.5%。其次是电信、广播电视和卫星传输服务、卫生、娱乐、邮政、教育、居民服务业,从业人员依次是0.29万人、0.24万人、0.15万人、0.15万人、0.14万人、0.13万人,同比增速分别为-0.9%、0.3%、0.5%、35.8%、14.7%、0.1%。

4、批发和零售服务业从业人员在私营企业中占比较高。私营企业受资金及规模制约,大多从事个体经营,以批发零售传统服务业为主。2019年,私营企业从业人员7.03万人,其中批发和零售服务业从业人员2.36万人,占私营企业从业人员33.6%,租赁和商务服务业业从业人员1.21万人,占比17.3%,信息传输、软件和信息技术服务业从业人员0.66万人,占比9.3%,科学研究和技术服务业从业人员0.56万人,占比7.9%。

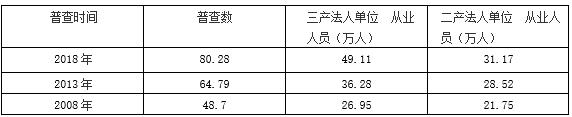

5、第三产业法人单位就业人数稳步增长,吸纳人数高于二产。2018年第四次经济普查结果显示全市第二产业和第三产业法人单位(普查数)从业人员80.28万人,比2013年末增加15.49万人,增长23.9%,第三产业的从业人员为49.11万人。比2013年末增加12.83万人,增长35.4%。永州市第二、三、四次经济普查二、三产业从业人员变动情况如下表:

从以上表格可以看出,十年中法人单位从业人数增加31.59万人,二产业从业人员增加9.42万人,三产业从业人员增加22.16万人,第三产业增加人数明显高于二产。

6、限额以上服务业分行业从业人员变动各异。二、三、四次经济普查数据显示,限额以上服务业从业人员发展有快有慢,发展较快的是住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、文化、体育和娱乐业,其次是批发和零售业、居民服务、修理和其他服务业、卫生和社会工作服务业,发展较慢的是交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业、教育、公共管理、社会保障和社会组织服务业,限额以上法人单位服务业从业人员十年间变动情况如下表:

二、当前存在的问题

1、新兴服务业从业人员发展缓慢,结构有待进一步优化。从全市服务业内部结构来看,传统服务业占比较大,新兴服务业发展相对不足。一是从业人员主要集中在批发零售、住宿餐饮等传统服务业中,2019年,批发零售从业人员30.04万人,占服务业从业人员的22.7%,住宿和餐饮从业人员14.78万人,占服务业从业人员11.2%,信息传输、软件和信息技术服务业5.27万人,占服务业从业人员3.4%。二是城市人口比重过小,对服务业需求也相对较少,2019年全市常住人口544.61万人,其中城镇人口277.21万人,城镇化率50.9%,特别是县区城镇人口占比更小,达不到服务业要求的最低集聚效应,服务行业盈利有限,传统服务业比重过高,新兴服务业发展缓慢,难以形成服务业产业链规模。

2、农村从业人员主要以从事农业为主,现代服务业从业人员占比不高。2019年,农村农业从业人员144.57万人,占农村从业人员51.9%,第一产业从业人员57.82万人,占农村从业人员20.7%,第三产业从业人员76.32万人,占比27.4%,息传输、软件和信息技术服务业4.04万人,占比1.4%,现代服务业在农村发展不快。全市剩余劳动力主要存在于农村人员中,特别是非农忙季节,农村分布着大量闲散人员,如何吸纳这部分闲散人员,成为社会的突出问题。

3、非私营单位和私营企业中文化、体育和娱乐服务业吸纳从业人员不强。2019年,非私营单位中文化、体育和娱乐服务业从业人员0.26万人,占非私营单位服务业从业人员1.1%,私营企业文化、体育和娱乐服务业从业人员0.28万人,占私营企业服务业从业人员4%,个体工商户文化、体育和娱乐服务业从业人员0.23万人,占个体工商户服务从业人员1%。私营企业、非私营单位和个体工商户文体娱乐服务业发展缓慢。

4、非公有制企业从业人员素质不高,吸纳更多从业人员受限。高质量发展服务业,离不开高质量人才,特别是现代服务业,对从业人员起点要求高,需要掌握一定的专业知识,尤其是企业管理、市场服务、科技研发,互联网应用等密集型服务业发展,更是离不开高端人才的支撑。2019年对238家非公有制企业调查显示,1.57万名从业人员中,有大专以上学历的0.5万人,占比32%,高中、中专及以下1.07万人,占比68%,从事服务业人数0.76万人,占比48.6%。在服务业从业人员中,大专以上学历的0.27万人,占比35%,高中、中专及以下0.5万人,占比65%,40岁以下从业人员0.44万人,占比57.6%,40岁以上0.32万人,占比42.4%,具有专业技术人员0.1万人,占比13.1%。

三、加快服务业吸纳从业人员的建议

今年以来,新冠肺炎疫情对我国经济社会带来巨大影响,许多企业停工停产,就业岗位减少、就业压力增大成为常态化疫情防控下我们面临的最大挑战之一,保就业稳就业成为中央提出的“六保”“六稳”之首。服务业是以为生产活动提供保障服务和满足居民最终消费需求为内容,服务对象庞大、服务频次高密,具有劳动密集型特点,可吸纳多层次多数量就业劳动力。2019年,全市第三产业从业人员占全部从业人员的比重37.2%,远落后发达国家的60%,与发展中国家的40%也还有一定距离。服务业行业还存在着产业内部结构不合理,劳动力素质偏低,市场发育不健全以及劳动力就业制度不完善等障碍因素,这些因素制约了服务业的快速发展,对此,我们应当采取相关措施,增强提升服务业对劳动力的吸纳能力。

1、发展乡村服务业,促进农村剩余劳动力的消化,2019年数据显示全市乡村劳动力资源数为302.73万人,从业人员为278.71万人,闲置率为9.2%,农村还有部分剩余劳动力有待安置。开辟第三产业劳动力安置市场,是最适合解决农村劳动力的方式之一,我们应结合农村实际,找准市场定位,产业区位应遵循消费需求,大力发展以批发零售、住宿和餐饮、乡村旅游为主的服务业,以“企业+农户”“线上+线下”“现代+传统”经营方式,达到交易成本最小,效用最大化的目的,加速农村第三产业发展,实现“离土不离乡”的就业方式,减轻城市、乡镇工业企业就业压力。

2、促进社区服务业产业化,不断发展新的就业岗位,随着人们生活节奏的加快和人口的老龄化,人们对养老、托管保健、娱乐、婚丧、家政、青少年教育等多方面的物质、精神生活服务需求急剧增长,为发展社区服务开辟了新的领域,尤其是社区家政、保安、修理、清洁绿化、设施维护等大多属于劳动密集型,可广泛吸纳和安置大量不同素质劳动力。吸收更多人员在社区就业,是目前解决城市就业难、促进下岗职工再就业的一条重要途径。但目前我国的社区服务多由街道居委会采取行政管理方式。缺乏有效的激励和竞争机制,应当尽快建立适应市场经济体制的运行模式,通过人力市场、人力资源、劳务派遣等形式,走社会化,产业化、实体化道路,使社区成为吸纳下岗职工和城镇新增劳动力的主力军。

3、促进工业与服务业融合发展,增进服务业吸纳就业能力。工业是服务业发展的重要基础,没有工业的发展作为支撑,服务业将难以实现持续发展,同时,生产性服务业为生产活动提供保障和服务,服务业为工业发展提供技术、信息、知识、人力资本等方面的服务和支持。工业的发展提升,很大程度上依赖于服务业的附加和服务业的整合,随着信息技术快速发展,服务业与工业的相互促进、融合互动,你中有我、我中有你的关系越趋明显,只有促进工业与服务业的融合发展,才能吸纳更多的从业人员。

4、提高服务业从业人员劳动力素质,改善服务产品供给质量。现代服务业对从业人员的素质不断提高,从第一、第二产业转移出来的低素质劳动力同样不适应第三产业发展的要求,像市场服务,科技研发、信息技术、电子商务、金融保险、咨询中介、综合物流等新兴服务业,都离不开高端人才支撑,随着科学技术的日新月异,将对这些新兴行业产生强劲需求。目前高素质专业人才的缺乏,使得这些行业难以到得有效发展,这也是导致我国服务业尤其是现代新兴行业增长趋缓的重要原因,目前服务业在劳动力数量供给方面没有问题,关键是劳动力的质量,因此必须加大人力资源开发,加强服务业劳动力素质的培训,首先,要在高等教育中增加与服务业发展相关的学科专业,培养高素质人才,其次,加强服务业职业教育,增强服务技能,培养务实型高级管理人才、经营人才和高技能的服务业劳动者,第三,聘请经验丰富的一线专家传授服务经济和服务管理的基本经营技巧,普及提高服务技能,改善服务方式,提高服务质量,促进全市服务业健康发展。

[供稿:永州市统计局朱长福]

[审核:徐 林]

[责编:张 艳]

扫一扫

在手机打开当前页

关闭

关闭 湘公网安备 43010202000995号

湘公网安备 43010202000995号