回眸发展 数说辉煌

武陵源区自1989年建区以来,在上级党委政府的正确领导下,历届区委、区政府带领全区各族人民以旅游经济建设为中心,切实转变经济发展方式,抢抓各种重大机遇,积极应对“非典”、“冰灾”、金融危机、欧债危机等影响,化挑战为机遇,不断探索景区保护与开发的新途径,全面推进国际旅游休闲度假区旅游城市建设,取得了辉煌的成就。二十四年来,武陵源经济实现了跨越式发展,城市综合实力大幅提升,社会事业全面进步,可持续发展能力不断增强,武陵源由一个名不见经传的小山区一跃成为国内外知名的旅游胜地。

一、经济实现跨越式发展,城市综合实力大幅提升

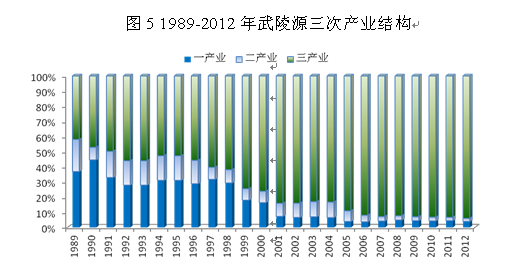

经济总量实现大跨越。建区以来,生产总值由1989年的0.297亿元,连续跨越了1亿元、10亿元、30亿元台阶,2012年全区生产总值达到32.94亿元,是1989年的111倍,扣除物价因素,年均增长21.3%。1989-2001年,经济呈现较快的增长,2001年增速达到115.8%,期间年均增速为26.9%,之后经济增速有所放缓。全区经济主要以旅游收入为主,经济抗风险能力差,在全球经济滑坡或自然灾害频发的年份,出现过低增长甚至负增长的情况。受 “非典”影响,2003年经济增速下降了0.4个百分点,之后克服了“非典”影响,经济发展进一步提速。但2008年的“冰灾”使得经济增速下降了4个百分点。2009年,面对国际金融危机的巨大冲击和影响,区委、区政府出台了一系列促经济平稳较快发展的措施,2011年经济增速回升至16.5%。2012年面对复杂严峻的欧债危机和国内房地产市场调控等国内外经济环境的影响,克服较大经济下行压力,经济增速仍稳定在11.6%。

人均GDP大幅提升。在经济总量实现大跨越的同时,人均GDP也呈现快速增长态势。按年末常住人口计算,2012年全区人均GDP达到55272元,是1989年的73倍,扣除物价因素,年均增长19.58%。人均生产总值大幅提升,向全面建设小康社会的进程迈出了坚实的一步。

旅游产业发展成绩喜人。建区以来,武陵源始终以旅游经济建设为中心,不断加大旅游产业提质转型,创新推出旅游产品,不断完善旅游接待及配套服务设施,加大旅游宣传推介力度,提高武陵源旅游城市知名度,旅游业实现快速发展,旅游经济效益继续攀升。1992年联合国教科文组织将武陵源作为中国首家“世界自然遗产”,2000年被国家旅游局授予“文明景区”称号,2004年被评为世界地质公园网络名录,2007年被评为中国首批AAAAA级旅游名景区。2012年,全区旅游接待人数突破1711万人次,是1989年的287倍,年均增速为15.1%;累计实现旅游总收入为70.91亿元,是1989年的29.5倍,年均增速为26.6%,高于旅游接待人数增速11.4个百分点。2012年底,全区列入统计的三星级及以上的旅游星级宾馆由2003年的11家(全为三星级)扩大到25家,其中5星级宾馆2家,4星级宾馆3家。

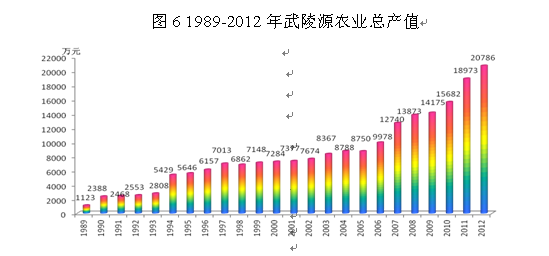

农业经济稳步增长。武陵源区积极推进农业产业化发展,不断加大对“三农”的扶持和补贴力度。区委出台了《关于加快推进城乡互助共建促进农民增收和发展的决定》,全区启动了城乡环境综合整治;出台了发展畜禽和特种养殖业、蔬菜产业刺激扶持政策。中湖鱼泉贡米和丹桂园、协和蔬菜、天子山剁辣椒等产业结构新格正在逐步形成。2012年全区实现农业总产值20785.5万元,是1989年的18.5倍,扣除物价因素影响,二十四年间年均增速为12.7%。2012年底,全区拥有龙头企业7家,无公害农产品6个,“葛根粉”、“杜仲茶”等已成为全省乃至全国的知名品牌。

固定资产投资规模增长迅速。建区以来,全区投资规模持续扩大,2012年完成固定资产投资总额14.11亿元,是1989年的58.7倍,年均增速为18.5%。1989-2012年,全区累计完成固定资产投资总额92.6亿元,其中2008-2012年五年间,共完成固定资产投资56.7亿元,是1989-1993年五年的29.4倍。固定资产投资规模的不断扩大,为加快全区产业结构调整、推动全区经济平稳快速协调发展奠定了重要的基础。

五、民生质量持续改善,居民消费能力不断增强

城乡居民收入快速增长。建区以来,随着经济快速发展和政府对民生投入力度不断加大,全区城乡居民收入得到大幅度提升,人民生活水平显著提升。2012年城镇居民人均可支配收入为15202元,相当于1993年的2.43倍,年均增速为9.30%;2012年农民人均纯收入达到6465元,相当于1993年的5.4倍,年均增速为8.81%。

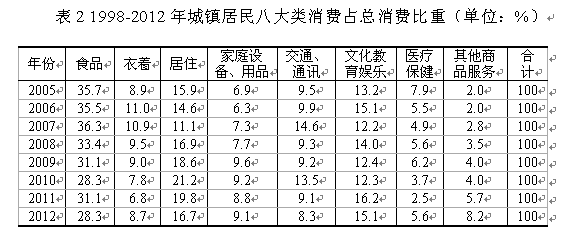

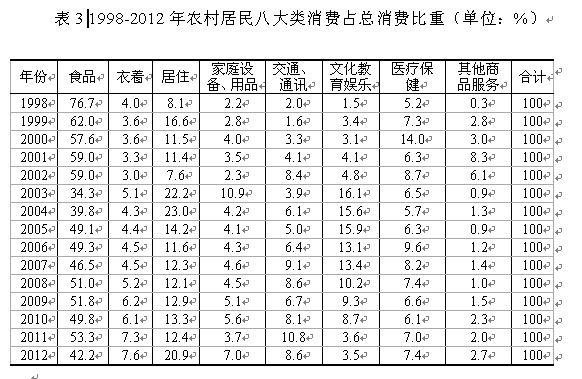

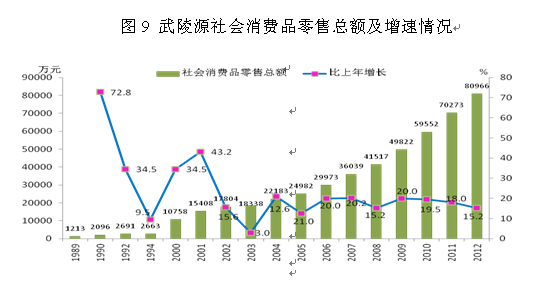

居民消费能力不断提升。随着居民收入快速增长和社会保障体系的不断完善,全区居民消费水平不断提升。2012年,城镇居民人均消费性支出为12346元,是2005年的2.2倍,用于文化娱乐教育消费支出为1859元,占消费支出的比重为15.1%,比2005年提高了1.9个百分点。农村居民人均消费支出为4313元,是1998年的2.1倍;用于文化娱乐教育消费支出为150元,占消费支出的比重为3.5%,比1998年提高了2个百分点。城镇居民恩格尔系数为28.3%,比2005年下降了7.4个百分点;农村居民恩格尔系数为42.2%,比1998年下降了34.5个百分点。

科教文卫事业支出力度不断加大。区委政府坚持“以人为本”的发展理念,积极发展就业、社会保障、教育、文化、医疗、科技等社会事业,不断加大民生工程投入力度,切实把“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”作为改善民生的出发点和落脚点,加快推动社会事业的发展,让经济发展成果惠及全区人民。二十四年来,全区科教文卫事业累计支出达到7.07亿元,其中,2012年达到2亿元,是1989年的186倍,年均增长24.34%。

医疗卫生服务能力不断提升。建区以来,区委、区政府大力实施医疗、卫生改革,率先在全省实施基层医疗卫生机构综合配套改革试点、新型城镇和农村社会养老保险试点、城乡居民基本医疗保险一体化试点,积极构建区人民医院、乡镇卫生院、村卫生室的多层次的医疗卫生服务机构,医疗卫生条件进一步改善。2012年,全区各类卫生机构53个,是1989年的1.71倍;卫生工作人员130人,是1989年的3.25倍,其中执业医师和执业助理医师68人,是1989年的4.25倍;2012年,医院、卫生院共有床位162张,其中乡镇卫生院床位数42张。全区行政村卫生室覆盖率达到100%。

文化体育娱乐发展日益繁荣。建区以来,区委、区政府不断加大城市文化建设,努力提高全民的精神文化生活,积极组织开展广场舞大赛、职工篮球联赛、登山大赛等一列文化体育赛事。图书馆、文化馆建成并投入使用,体育中心的建设也正在筹划建设中。2012年,图书馆图书总藏量7.5万册,全区有线电视用户1.6万户,电视综合人口覆盖5万人,覆盖率达98%。建区时电视普及率较低,主要以广播为主,1989年村通广播率70%,而现在农村实行了广播电视全覆盖。

社会保障事业全面推进。区委、区政府不断加大社会保障财政经费投入力度,积极构建以养老保险、医疗保险和最低生活保障为主要内容的城乡统一的社会保障体系。2012年成立武陵源区慈善总会,至年底共募集134.7万元,发放50余万元,使因灾因病造成生活严重困难的群体得到及时救助。城乡社会保障覆盖率明显提高。2012年城镇居民养老保险参保人数10586人,是1997年的4.8倍;农村社会养老保险参保人数17300人,是1997年80倍;全区参加养老保险的机关、企事业单位320家,是1997年的2.3倍。2012年,全区累计征缴基本养老保险费3731万元,发放城乡居民养老金1009万元、低保金1445万元,五保供养经费147万元;累计发放新农保和城镇居民养老保险待遇人数4270人、2299人,分别发放养老金279万元、152万元,发放率都达到了100%。我区坚持落实更加积极的就业政策,多渠道、多形式开发就业岗位,城镇登记失业率控制在3%以内。

保障性住房建设取得新进展。近年来,区委、区政府始终将住房保障工作作为重点民生工程,不断加大保障性住房建设力度,积极建立健全住房保障制度,从土地供应、建设资金、政策扶持等多方面予以支持,加快推进农危房和棚户区改造,确保城乡居民住房条件有明显改善。从2008年至2012年,全区开工建设保障性住房达1631套(不含农危房改造),其中公租房180套、安置房1125套、廉租房182套、经济适用房144套,累计开工面积达到17.39万平方米。截至2012年末,累计竣工保障性住房1031套,竣工面积达10.06万平方米;累计完成城市棚户区改造776户,农村危房改造900户。

七、改革开放不断深化,发展活力逐步增强

各项改革成绩取得新成效。近年来,区委、区政府努力抢抓旅游综合改革机遇,全面改革核心景区门票管理,推行“周票制”,延长了核心景区门票有效期。深化农村土地流转改革,鼓励农民依法流转土地。完成集体林权制度改革,出台了《武陵源风景名胜区核心区森林资源补偿管理办法》,保障了林农利益。着力推进政府机构改革,进一步优化了组织结构,理顺了职责关系。完成文体广电体制改革,进一步加强了文化市场稽查管理。深化人才人事制度改革,出台了《张家界市武陵源区中长期人才发展规划纲要(2011-2020)》,共招录、引进人才188人。进一步深化财税体制改革,深入推行财务“收支两条线”管理,完善了“村账乡代管”、部门预算和国库集中支付等财经制度,财税管理进一步规范。完成了成品油税费改革,车辆过往老木峪隧道不再收费。积极探索投融资体制改革,2012年累计争取到扩大内需等中央、省、市投资扶持建设项目135个,资金近4亿元;引进社会投资项目46个,资金达16.7亿元。积极推进旅游综合改革,成为国家旅游综合改革试点城市。

城市影响力大幅提升。区委、区政府着力加强旅游宣传促销,围绕核心景区开展品牌营销,极大的扩大了城市影响力。先后到新马泰旅游市场、湛江市场、厦门市场、青岛市场、上海市场、郑武高铁市场、澳门市场进行促销,开展了“追爱张家界”主题营销活动。进一步突出境外市场开发工作,加强与国际权威机构、主流媒体的交流合作,邀请了日本NHK、日本TBS、俄罗斯国家地理等国际电视台拍摄宣传画。举办了“潘多拉太远 张家界很近”国际网络摄影大赛,“你低碳、我补贴、带着微博来张家界看海”等具有重大影响力的文化赛事,丰富了城市的文化内涵。特别是1995年3月27日江泽民同志视察了张家界国家森林公园并题词“把张家界建设成为国内外知名的旅游胜地”。2001年4月,原国务院总理朱镕基先生实地考察后即兴赋诗盛赞“张家界顶有神仙”。美国好莱坞电影《阿凡达》曾到袁家界景区来拍照取景,极大的提高了武陵源的国际知名度和美誉度,城市影响力大幅提升。

八、节能环保成绩斐然,生态环境优越宜居

节能降耗成效明显。区委、区政府认真贯彻落实科学发展,坚持走可持续发展之路,并结合武陵源区实际,制定《武陵源区2012年主要污染物总量减排工作计划》、《武陵源区“十二五”节能减排工作任务分解方案》,明确了我区“十二五”期间节能减排的具体任务及工作措施。进一步将减排目标任务进行量化、分解,落实到了各相关责任单位。着力实施 “蓝天”工程,取缔了各宾馆酒店的燃煤锅炉和大灶,改用油、电、气、太阳能等清洁能源。通过落实责任、强化措施、狠抓治理等一系列措施,各项节能降耗工作取得了卓越成效。2012年,全区COD削减量63吨,同比削减率为8%;氨氮排放量削减13吨,同比削减率为6.9%。2012年,全区单位GDP能耗为0.395吨标准煤/万元,同比下降了3.32个百分点,能耗下降幅度比2011年高1.05个百分点。

生态环境优越宜居。近年来,不断完善环保基础设施,重点实施索溪峪污水处理厂扩建工程,城区生活污水处理率达到90%以上。核心景区空气质量全优,各项指标均优于国家标准,每立方厘米空气中高达8-10万个负氧离子,俨然就是一个天然“大氧吧”。2012年,全区地表水水质总体良好,饮用水源水质达标率达100%;新增绿地面积1.28万平方米,城区绿地率41.49%,绿化覆盖率达53.2%,人均公共绿地面积达12.74平方米;森林覆盖率84.87%,其中景区森林覆盖率达94%。绝佳的空气质量、宜居的生态环境是推进全区世界旅游精品建设奠定良好的环境基础。

数据印证辉煌成就。回眸武陵源建区的发展历程,有理由自豪:展望武陵源美好未来,全区充满信心。今后,武陵源区将按照省委省政府及市委市政府对武陵源工作的新要求,立足武陵源发展阶段的新变化,顺应人民群众的新期盼,为2013经济工作会议提出的“建设生态武陵源、法治武陵源、诚信武陵源、快乐武陵源”目标而奋斗。武陵源人民在区委区政府的坚强领导下,正高举旗帜、科学发展,通过全区上下的共同努力,一定能把武陵源的明天建设得更加美好,为推进武陵源国际旅游休闲度假区建设做出新的更大贡献,续写武陵源发展新的辉煌篇章!

[供稿:张家界市统计局李爱平]

[审核:刘雁]

[责编:张艳]

扫一扫

在手机打开当前页

关闭

关闭 湘公网安备 43010202000995号

湘公网安备 43010202000995号