湘潭是一代伟人毛泽东主席的故乡,地处湘江之滨,与长沙、株洲共同构成湖南“新三角”城市群。新中国成立70年来,湘潭人民在中国共产党的正确领导下,发扬“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”的奋斗精神,谱写了一页页崭新的篇章,创造了一项项辉煌的业绩。特别是党的十八大以来,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,全市坚持新发展理念,着力深化供给侧结构性改革,大力实施创新引领开放崛起战略,全面提升经济发展质量,经济社会发展取得了令人瞩目的成就。今天的湘潭,已成为长株潭“两型社会”综合配套试验区核心城市、全国文明城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、国家森林城市。

一、经济实力显著增强

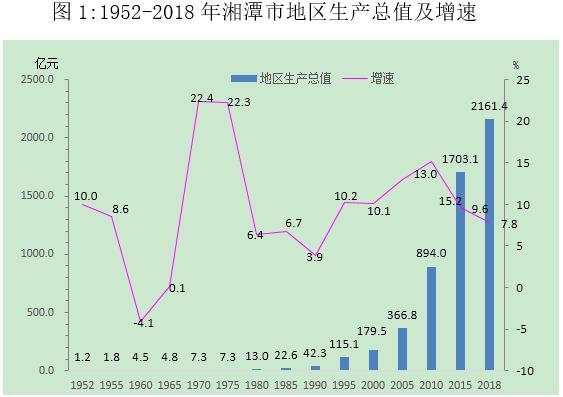

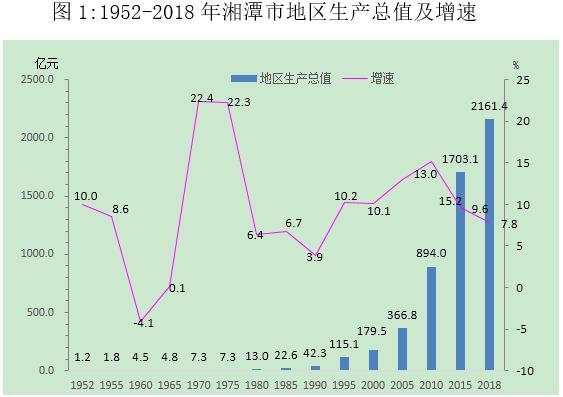

(一)经济总量连上新台阶。全市地区生产总值由1952年的1.2亿元,增加到2018年的2161.4亿元,1953-2018年年均增长8.7%,高出同期全省平均水平0.7个百分点。经济总量在1978年突破10亿元,1995年突破100亿元,2007年突破500亿元,特别是2011年突破1000亿元,2017年突破2000亿元,实现历史性跨越;从10亿元到100亿元,经历了17年时间,从100亿元到1000亿元,经历了16年,从1000亿元到2000亿元,经历了6年。经济总量自2005年升至全省第七位后,一直稳居该位次。2018年全市人均地区生产总值75609元,是1952年的969.4倍。按当年平均汇率计算,湘潭人均地区生产总值2017年已超过10000美元,达到中等发达国家水平。

(二)工农业生产实现跨越式发展。经过70年的发展,湘潭农业生产条件持续改善,工业体系逐步完善。2018年,全市农林牧渔业总产值 214.3亿元,是1949年的238.9倍;粮食总产量130.4万吨,比1949年增长2.9倍;生猪出栏368.6万头,比1949年增长28.2倍;农业机械总动力达284.1万千瓦,1952年仅为0.02万千瓦。装备制造、汽车零部件、军民融合千亿产业加快形成,湘潭钢铁、吉利汽车等百亿企业竞相涌现,湘钢钢材、华菱线缆等一批批湘潭产品陆续走向全国、走向世界,2018年全市工业增加值932.1亿元,是1952年的6657.9倍。

(三)财政实力由弱变强。1950年全市财政总收入仅为834万元,1978年增加到1.7亿元。改革开放以来,随着湘潭经济快速发展,财政收入大幅增长,1988年全市一般公共预算收入3.6亿元,1998年6.1亿元,2008年48.8亿元,2018年增加到214.8亿元。尤其是2011年超过100亿元,2017年超过200亿元,实现历史性跨越,为促进全市经济发展、改善人民生活提供了有力的资金保障。

二、结构持续优化升级

(一)产业结构不断优化。新中国成立初期,湘潭经济建设首要任务是解决人民的温饱问题,发展农业是根本,第二、三产业十分薄弱。经过70年的努力,第二、第三产业获得长足发展,产业结构发生了根本改变。产业结构由最初的“一二三”演变为当前的“二三一”,第一产业增加值占地区生产总值的比重由1952年的60.5%下降到2018年5.8%,降低了54.7个百分点,第二、第三产业增加值占地区生产总值的比重由1952年14.9%、24.6%分别提高到2018年48.2%、46.0%,分别提高了33.3、21.4个百分点, 经济增长“双轮驱动”特征日趋明显。

(二)多种经济类型协同发展。从新中国成立初期到改革开放以前,湘潭全民所有制经济和集体所有制经济占绝对优势。改革开放以后,经济所有制结构从单一转变为多种经济类型协同发展。非公有制经济取得长足发展,目前已成为全市经济的重要组成部分和经济增长点。2018年,全市非公有制经济增加值占地区生产总值的比重为65.5%。但公有制经济在关系国家安全和经济命脉的重要行业和关键领域,仍占据主体地位。

(三)增长动能更趋协调。经济增长由主要依靠投资拉动逐步向依靠消费、投资协调拉动转变。社会消费品零售总额从1978年的3.3亿元增加到2018年的 668.0亿元;消费对经济增长的贡献率由2005年的32.5 %提高到2018年的50.9 %;投资对经济增长的贡献率由2005年的66.1%下降到2018年的44.5 %。

三、质量效益明显提升

(一)工业效益稳步提升。1978年湘潭全民所有制独立核算工业企业156家,1988年发展到174家,盈利总额为3.4亿元。1989-2000年,随着经济体制由计划经济向市场经济转变,大量原辅材料、电力、能源等生产要素的市场价格放开,湘潭工业受到结构大调整、产品由卖方市场转变为买方市场的冲击,工业生产和经济效益曾一度出现滑坡。2000年后,随着工业结构调整加快,以及狠抓扭亏增盈,全市经济效益持续保持较好态势,2018年全市规模工业企业实现利润80.0亿元。

(二)人民生活显著改善。新中国成立以来,尤其是改革开放以来,由于经济发展水平的加快,加上国家分配政策的调整,以及国家推行一系列措施增加城乡居民收入,湘潭城乡人民生活水平显著提高。2018年,全市城市居民人均可支配收入为36866元,是1986年的42.7倍;农村居民人均可支配收入为19408元,是1986年的39.8倍。随着收入水平的不断提高,城乡居民生活水平和消费观念都发生了重大变化。2018年末,全市百户城市居民家庭拥有家用汽车55辆,计算机81台,移动电话254部,健身器材13件。百户农村居民家庭拥有家用汽车26辆,计算机27台,移动电话291部。

(三)绿色发展成效明显。2005-2018年,全市单位GDP能耗累计下降57.4%,年均下降5.9%;单位规模工业增加值能耗累计下降82.1%,年均下降11.6%。2015-2018年,全市10个地表水断面全部达到或优于III类标准。2018年全市空气质量优良天数比例为75.0%,森林覆盖率达46.3%。

四、对外开放步伐加快

(一)对外开放程度明显提高。新中国成立以来,湘潭坚持以开放促开发,积极开拓外贸和对外经济合作领域,特别是在“开放带动”战略实施后,主动融入 “一带一路”建设,湘潭对外开放程度明显提高。到2018年末,全市已与180个国家和地区建立了直接贸易关系,2018年全市进出口总额达228.6亿元,是1986年的164.9倍,外贸依存度为11.0%,比1986年提高6.3个百分点。

(二)引进外资大幅增加。新中国成立以来,湘潭持续优化投资环境、积极扩大招商引资,在国际上知名度不断提高,利用外资从无到有,由少到多。2018年,全市实际利用外资13.6亿美元,是1992年的149倍。

五、城乡建设日新月异

(一)交通运输日趋发达。新中国成立70年来,伴随着经济快速增长,财政实力由弱到强,基础设施投入大幅增加,全市交通运输、城乡面貌发生根本性改善。湘潭交通运输已建成一个由铁路、公路、水路三种运输方式组成的、具备一定规模的现代化交通体系。距黄花国际机场只有半小时车程;三千吨级货轮可通江达海;京广、湘黔、武广等铁路大动脉穿境而过,拥有沪昆高铁湘潭站、韶山站,长株潭城际铁路投入运行;境内高速公路达7条,107、320国道通达所有县市区,公路里程由1949年的176公里增加到2018年的7906.1公里,增长43.9倍,其中高速公路里程283公里,是2009年的1.8倍,湘潭成为全国地级市中公路最密集的地区之一。

(二)邮电通信突飞猛进。新中国成立70年特别是改革开放以来,湘潭邮电通信业规模不断扩大,电信基础设施建设加快推进,信息化网络化发展提速。2018年末,全市互联网用户92.4万户,是2005年的8.0倍;移动电话用户273.0万户,是2000年的18.0倍;邮电业务总量126.1亿元,是1950年的5.1万倍。

(三)城乡面貌焕然一新。经过70年的建设,湘潭城市面貌发生翻天覆地的变化。城镇常住人口由1949年的19.4万人增加到2018年的180.2万人,城镇化率由1949年的13.5%提高到2018年的62.9%。目前河东中心城区功能大幅完善,河西旧城改造有序推进,九华新城初具规模,昭岳、天易等新城片区稳健崛起,同时绿化、亮化、净化和美化水平全面提升,城市建成区绿化率、绿化覆盖率、城区人均绿地面积分别达到41.6%、45.8%和10.9平方米;社会主义新农村建设、美丽乡村建设加快推进,道路通达,网络进村,电商下乡,农村环境更加优美。

六、社会事业蓬勃发展

(一)科技事业全面进步。湘潭通过实施科教兴市战略,加大科技事业的投入,科技事业发展驶入快车道。2018年末,全市共有国家级(含部级)重点实验室与企业技术中心7家,省级重点实验室与企业技术中心24家,省级工程实验室与技术研究中心35家,1978年全市仅有17家市县属科研机构。改革开放40年来,全市共取得各类科技成果 3600多项,其中省部级及以上科技奖1400多项;近20年来累计授权专利近2万件。其中,2018年全市授权专利2972件,是1996年的25.4倍。2018年,全市实现高新技术产业增加值730.3亿元,总量是2000年的45.6倍。

(二)教育事业全面发展。经过70年的努力,特别是改革开放以来,全市通过不断改革和完善教育体制,增加教育投资,更新教育观念,形成了比较完整的教育体系,教育事业全面发展。2018年,小学适龄儿童入学率100%,初中阶段教育毛入学率100%,高中阶段教育毛入学率为98.8%。全市有高等院校10所,比1958年增加9所,在校学生13.6万人,是1958年的743.4 倍;普通中学在校学生11.7万人,是1949年的35.6倍;普通小学在校生15.5万人,是1949年的1.4倍。

(三)文化事业硕果累累。经过70年的发展和建设,全市已拥有毛泽东纪念馆、彭德怀纪念馆、齐白石纪念馆等一批在全国具有重大影响的纪念馆、博物馆和有一定规模、水平的图书馆、文化馆等设施和表演艺术团体。2018年末,全市有艺术表演团体3个,群众艺术馆、文化馆6个,图书馆、博物馆8个。有一批被国家列为重点文物保护单位的革命纪念地、风景名胜区、故物遗地等,不少人文景点被国家、省定为“爱国教育基地”“最佳旅游景点”。群众文化事业蓬勃发展,各类广场文化活动活跃。

(四)卫生体育事业成绩斐然。2018年,全市有卫生机构2341个,是1949年的180倍;有卫生技术人员19508人,是1949年的267.2倍;医疗卫生机构床位19336张,是1949年的138.1倍。人民就医条件改善,医疗保健水平大大提高,人均寿命达到76.5岁,较1949年大幅提高。体育事业成绩斐然。体育设施不断完善,2018年末,全市有体育场地5926个。其中,体育场馆15座,比1992年增加13座;游泳场馆(池)49个,比1992年增加47个。湘潭成为湖南省拥有大型体育馆、场数量较多、质量较高的城市之一。

七十年栉风沐雨,七十载春华秋实。70年来,湘潭发生了翻天覆地的变化,经济实力显著增强,社会事业蓬勃发展,人民群众物质和文化生活水平有了质的飞跃。站在新时代新起点,湘潭人民将紧紧团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在市委、市政府的坚强领导下,继续传承 “坚韧不拔、敢为人先”的精神,奋力拼搏,砥砺前行,大力推动经济高质量发展,全力开创湘潭经济社会发展新局面。

供稿:湘潭市统计局

核稿:徐 林

责编:张 艳