活力增强 结构优化 质量提升

——邵阳市“十三五”经济社会发展成就综述

“十三五”是邵阳发展史上极不平凡的五年。面对复杂多变的国际形势和艰难繁重的改革发展任务,特别是2020年新冠肺炎疫情的严重冲击,市委、市政府带领全市人民,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,围绕建设“二中心一枢杻”战略目标,攻坚克难、砥砺奋进,积极应对各种风险挑战,扎实推进高质量发展,全市经济社会发展取得显著成果,“十三五”主要目标任务较好实现,全面建成小康社会取得历史性成就,脱贫攻坚取得决定性胜利,为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。

一、经济实力实现新跨越,产业结构不断优化

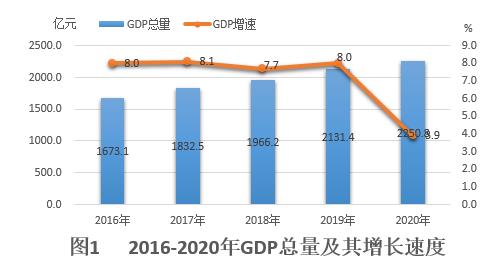

经济总量大幅跃升。“十三五”时期,邵阳市国内生产总值由2015年的1477亿元相继迈上了1500、1600、1700、1800、1900、2000、2100、2200亿元8个百亿台阶,2020年达到2251亿元,经济总量从2019年开始重返全省中西部7个市州之首。特别是2020年,全市经济努力克服新冠肺炎疫情的冲击,全市GDP实现了3.9%的正增长,高出全省平均水平0.1个百分点。5年GDP年均增长7.1%,高出全省平均水平0.1个百分点。分产业来看,一产业从299.39亿元增长到351.32亿元,年均增长3.7%;二产业从508.05亿元增长到666.20亿元,年均增长6.2%;三产业从579.56亿元增长到1113.86亿元,年均增长9.2%。

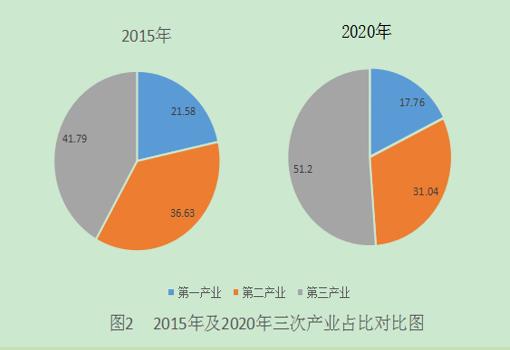

经济结构不断优化。“十三五”是全市顺应供给侧结构性改革潮流、经济结构不断优化的重要时期,一、二、三次产业结构比由2015年的21.6:36.6:41.8调整为2020年的17.8:31.0:51.2,第一产业下降了3.8个百分点,第二产业下降了5.6个百分点,第三产业上升了9.4个百分点。农业结构持续优化,经济作物占比由2015年的31.6%提升到2020年的36.8%,提升了5.2个百分点,农林牧渔业服务业占比由2015年的1.4%提升到2020年的4.8%,提升了3.4个百分点;工业落后产能加速清退,与2015年相比,十种有色金属减产 56.8%;六大高能耗行业增加值占规模工业增加值的比重下降 4.7个百分点。新兴服务业快速成长,规模服务业中,2020年互联网信息服务实现营业收入1.33亿元,比2019年增长41.1%。

增长动能提质增效。从各次产业对经济增长的贡献格局看,2016-2020年,第一产业对GDP增长的贡献率为8.8%,第二产业对GDP增长的贡献率为23.1%,第三产业对GDP增长的贡献率为68.1%,第三产业日益成为拉动经济增长的主导力量。特别是2020年第三产业拉动整体经济增长2.4个百分点。传统产业增速放缓,新兴产业增速加快,经济发展的稳定性、持续性和驱动力、抗风险能力明显增强。

二、实体经济蓄积新活力,优势产业加速增长

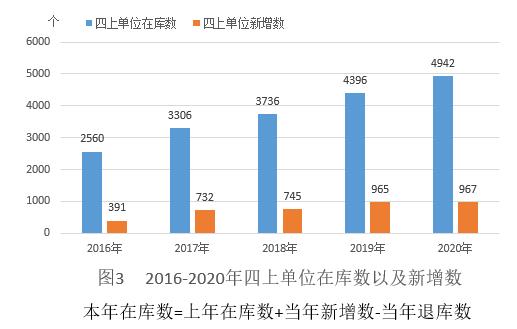

市场主体高速增长。优势产业强链补链固链政策效应逐渐释放,产业发展步伐加快,市场主体呈现出“多起来,稳起来,活起来,旺起来”的可喜局面。2020年,全市市场主体总量达到35.6万户,比2015年净增17.1万户,年均增长14%。规模企业培育持续见效。2020年末,全市“四上”单位4942家,比2015年净增2570家,其中规模工业由2015年的1060家增加到2020年的1870家。

实体经济支撑有力。在规模工业企业中,产值过1亿元、10亿元企业有573、20家,历史性地诞生了首家年产值跨越100亿元大关的工业企业——邵阳三一汽车。装备制造业快速增长。2020年,装备制造业和高新技术产业增加值占规模工业增加值的比重分别为15.5%、74.3%,比2015年分别提高2.6和28.8个百分点;战略性新兴产业总产值占规模工业总产值的比重达19.2 %,比2019年提高3.8个百分点。规模服务业从2015年的219家增加到2020年的598家;2020年实现营业收入123.5亿元,比2019年增长11.4%, 5年年均增长16.3%,高出全省平均水平1.3个百分点。

园区建设全面发力。湘商产业园建设领跑全省,“135”工程累计完成投资230亿元,建成标准厂房785万平方米,新增投产企业738家,实现产值1420亿元、税收56.8亿元,新增就业6.98万人,在全省“135”工程三年综合评价考核中名列第1位。

三、内需拉动展现新作为,消费潜力持续释放

投资消费协同并进。内需拉动的运行模式更具活力,经济增长由主要依靠投资拉动转向依靠消费、投资协同驱动。5年固定资产投资年均增长11.1%,高出全省平均水平0.2个百分点;社会消费品零售总额突破1000亿元关口,由2015年的745.5亿元增加到2020年的1208.8亿元,5年年均增长8.2%,高出全省平均水平0.2个百分点。

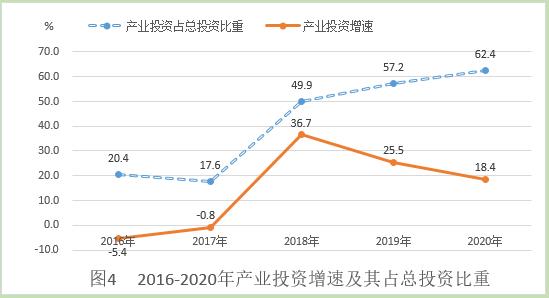

各类投资稳步增长。5年完成产业投资年均增长13.8%,高于全部投资增速2.7个百分点,占固定资产投资的比重由2015年的39.1%提高到62.4%。其中高新技术投资年均增长39.5%,高出全省平均水平8.2个百分点,占产业投资的比重由2015年的6.3%提升到12.5%;民间投资年均增长11.2%。2020年完成房地产开发投资241.2亿元,是2015年135.6亿元的1.78倍,年均增长12.2%,高出全部投资增速1.1个百分点,商品房销售面积500.40万平方米,比2015年累计增长50.6%,年均增长8.5%。

消费市场持续旺盛。互联网经济、数字经济带来了消费模式的转型升级,消费活力不断释放,中高端消费加速增长。2020年,全市实现通讯器材类商品零售额2.01亿元、是2015年的10.5倍,机电产品及设备类商品零售额5.69亿元、是2015年的2.1倍,汽车类商品零售额89.8亿元、是2015年的1.9倍,石油类商品零售额49.19亿元、是2015年的1.3倍;2020年新能源汽车实现零售额比2019年增长6.3%,智能家用电器增长6.2%。全市实现互联网销售的限额以上企业95家,比2015年多91家,实现网上零售额13.22亿元,是2015的63倍。乡村消费潜能加速释放,5年限额以上单位乡村累计实现零售额89.36亿元,年均增长29.4%,高出全部限额以上单位零售额增速14.8个百分点。

四、创新驱动取得新成效,发展动力大大改善

创新基础不断夯实。以新产业、新业态、新商业模式为代表的新经济现象不断涌现,高技术型和创新型经济加快发展。一是“三新”经济较快增长。引进“三类500强”企业58家,彩虹特种玻璃项目点火投产,填补了我国特种玻璃空白;2019年全市实现文化及创意产业增加值116.7亿元,占GDP的比重为5.48%,比2015年提升了0.96个百分点。电子商务交易平台建设成效明显,2020年拥有7家电商平台,比2015年增加了4家,实现交易额2.47亿元,比2015年累计增长153%。

创新实体快速增加。高新技术企业倍增计划实施成效显著,2020年邵阳市高新技术企业达到309家,比2015年增加274家,累计增长7.8倍。2020年含有高新产品企业1080家,实现高新技术产业增加值446.95亿元,比2019年增长11.3%;5年年均增长15.7%,高出全省平均水平1.9个百分点。2020年全社会R&D(研究和试验发展)经费约为35亿元,占GDP的比重为1.5%,比2015年提升0.5个百分点。2020年规模工业投入的研究和开发经费62.71亿元,占主营业务收入的比重达到2.8%,比2015年提高1.8个百分点。2020年财政科技支出7.19亿元,是2015年的3.9倍。

创新能力日益增强。2020年,全市拥有发明专利619件,比2015年增加460件,5年年均增长31.2%;发明专利申请量2993件,比2015年增加2655件,5年年均增长54.7%;建成省级工程研究中心、重点实验室14个、省级企业技术中心22个、院士工作站8个、博士后工作站1个,拥有国家级众创空间1家、省级众创空间7家、省级科技企业孵化器3家。12家企业被授予“国家知识产权优势企业”,55家企业获得省级专精特新“小巨人”企业称号。

五、开放崛起体现新速度,外需拉动不断给力

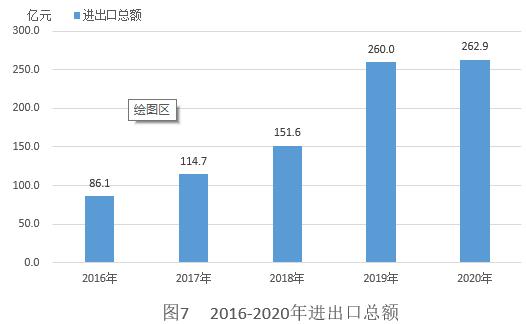

经济外向度稳步提高。2020年实现进出口总额262.9亿元,是2015年总额的3.7倍,5年年均增长29.9%,高出全省平均水平7.4个百分点;全市经济外向度由2015年的4.8%提升到2020年的11.7%,累计提升了6.9个百分点。

出口实力不断增强。邵阳海关开关运行,邵阳经开区和9个县市保税仓监管仓、14个出口企业自用型保税仓建成运行。2020年完成出口额257.7亿元,5年年均增长31.8%,高出全省平均水平8.4个百分点。

利用外资快速增长。2020年实际利用外资3.97亿美元,比2019年增长16.4%,5年累计完成15.31亿美元,年均增长15.6%,高出全省平均水平2.9个百分点;2020年实际利用省外境内资金573.8亿元,比2019年增长23.1%,5年累计完成2043.18亿元,年均增长18.9%,高出全省平均水平0.7个百分点。

六、发展质量迈上新高度,企业利润持续增加

财政收入节节攀高。2020年,全市一般公共预算收入169.3亿元,比2019增长0.3%,高出全省平均水平0.9个百分点,5年年均增长5.3%;其中地方一般公共预算收入105.3亿元,比2019年增长2.3%,高出全省平均水平2.2个百分点,5年年均增长2.8%。

企业利润持续增加。2020年规模工业实现利润总额突破百亿元大关,达到105.89亿元,比2019年增长16.2%,5年年均增长9.6%,高出全省平均水平4.0个百分点;2020年盈利面95.8%,比全省平均水平高3.8个百分点。2020年规模服务业实现利润总额16.88亿元,比2019年增长71.43 %,是2015年的2.9倍,5年年均增长24.0%,高出全省平均水平20.9个百分点。一般公共预算收入结构显著优化,税收占比逐年上升,2020年税收收入占比为62.7%,比2015年上升15.5个百分点。

生产效率稳步提升。2019年全员劳动生产率达到41509元/人,比2015年的28408元/人累计增长46.1%,年均增长9.9%,其中一产业由2015年的13126元/人提高到16015元/人,年均增长5.1%,二产业由2015年的42778元/人提高到56698元/人,年均增长7.6%,三产业由2015年的35910元/人提高到63069元/人,年均增长15.1%。

七、人民生活呈现新气象,民生实事全面完成

居民收入持续增加。2020年,全体居民人均可支配收入21067元,年均增长9.7%,高出全省平均水平0.9个百分点,其中城镇居民收入30845元,年均增长7.9%,高出全省平均水平0.2个百分点,农村居民收入14119元,年均增长10.1%,高出全省平均水平1.6个百分点。居民消费价格涨幅比全省平均水平低0.1个百分点。

重点民生支出保障有力。财政促民生、保重点能力不断提升。2020年全市财政支出中,民生建设支出占比达74.8%。与2015年相比,社会保障和就业支出累计增长8.9%,医疗卫生支出累计增长49.5%,城乡社区事务累计增长47.7%,农林水事务累计增长65.4%。城乡居民基本养老保险实现全覆盖,2020年基本医保参保率达到97.5%,城乡低保标准比2015年分别提高36%、55%。新增城镇就业25.3万人,新增农村劳动力转移就业25.7万人。完成公租房建设28443套、棚户区改造13.1万户。

社会事业稳步发展。新增公办幼儿园学位51386个,新建、改扩建中小学校241所,建成芙蓉学校8所,消除义务教育大班额7361个,超大班额全面清零。每千常住人口医疗机构床位数从2015年的4.5张增加到2020年的5.7张、执业(助理)医师数从2015年的1.7人增加到2020年的2.2人,人均预期寿命由2015年的75.9岁提高到2020年的77.1岁。

八、三大攻坚战取得新胜利,发展环境持续优化

精准脱贫成绩斐然。5年累计投入专项扶贫资金138.7亿元,全市8个贫困县市全部摘帽、1074个贫困村全部出列,现行标准下114万农村贫困人口全部脱贫。

污染防治成效明显。“散乱污”企业全部关闭或转产,黏土砖厂全部退出,“僵尸船”全部清理,城区“黄标车”、10蒸吨以下燃煤锅炉全部淘汰,截污入网工作基本完成,中心城区黑臭水体整治全面完成,空气质量综合指数从2015年的全省第13位提升到第7位,全市地表水达到Ш级或优于Ш级水体比例达99.7%,区域环境质量整体稳定好转。

重大风险防范有力有效。市本级综合债务率大幅下降,在全省率先退出高风险地区,化债工作绩效考核从全省末尾跻身全省先进行列。安全生产事故起数和死亡人数逐年下降,亿元GDP死亡人数累计下降82.8%。粮食生产面积、产量、质量实现“三提升”,地方储备粮收储、轮换任务全部完成。

九、城乡面貌发生新变化,承载能力不断增强

城乡一体化稳步推进。2019年全市城镇化率48.8%,比2015年提升6.8个百分点,年均提高1.7个百分点,比全省快0.1个百分点。中心城区建成区面积由72平方公里扩大到93平方公里,人口从60万增加到88万,位居湘中湘西南首位。邵东成功撤县设市。

生态环境明显改善。完成3250个村人居环境集中整治,推动168个美丽乡村示范村建设,25个村获评省级示范村。建成乡镇污水处理厂34个。实施“四边五年”绿色行动,6个县市获评全国绿化模范县,3个县市建成省级森林城市。

基础设施全面发力。安邵高速、武靖高速竣工通车,高速公路通车总里程582公里;干线公路建成通车312公里,完成农村公路窄加宽4483公里,自然村通水泥路3726公里,实现了县县通高速公路、乡乡通高等级公路、村村寨寨通硬化公路。邵阳武冈机场建成通航。娄邵铁路完成扩改,怀邵衡铁路建成通车,开通始发北上广深高铁,成为国家重要区域性综合交通枢纽。

“十三五”时期,邵阳经济社会发展取得了历史性成就,但仍面临不少风险挑战,创新能力还需进一步加强,经济结构还有待进一步优化,发展质量有待进一步提升。“十四五”是开启全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标迈进的第一个五年,站在新的历史起点上,更要坚定发展的信心和决心,积极应对各种风险挑战,因势而谋,应势而动,实施 “三高四新”战略目标,推进“二中心一枢纽”建设进程,开拓创新,奋发进取,擘画出邵阳发展的宏伟蓝图!

扫一扫

在手机打开当前页

关闭

关闭 湘公网安备 43010202000995号

湘公网安备 43010202000995号