改革谱华章 奋进再出发

——改革开放40年长沙市经济社会发展成就综述

党的十一届三中全会确立改革开放以来,在市委、市政府的坚强领导下,长沙不断解放思想、奋力开拓,经济社会进入了科学发展、和谐发展和开放发展的新阶段。40年来,长沙承载多项国家发展战略,国民经济和社会事业蓬勃发展,实体经济大幅跨越,经济总量成功迈入“万亿俱乐部”,市场活力不断提高,创新型经济日益活跃,城市建设日新月异,人民生活水平显著提升。特别是党的十九大以来,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全市人民上下一心奋力开启新时代全面建设现代化长沙新征程。

湖南第一高楼国金中心和湖南第二高楼世茂广场

一、经济总量大幅增长,综合实力节节攀升

党的十一届三中全会以来,长沙认真贯彻落实“把全党的工作重点转移到社会主义现代化建设上来”的决策部署,始终坚持以经济建设为中心,以改革创新为动力,经济总量持续扩大,经济实力不断提升。

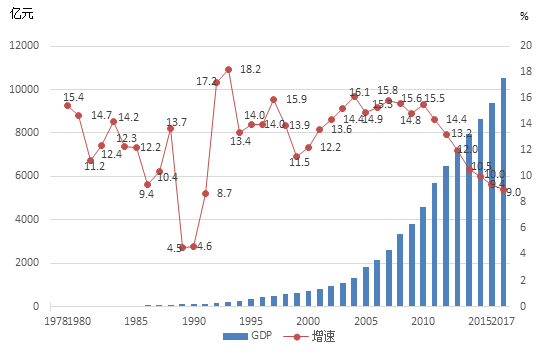

经济总量连续跨越台阶。改革开放40年来,全市生产总值由1978年的16.85亿元攀升至2017年的10535.51亿元,翻了9.3番,年均增长12.9%。从1978年的不到20亿元上升到1990年的102.40亿元,突破百亿关口用了12年时间;2003年达到1086.10亿元,从百亿突破到千亿,用了13年时间;2011年达到5683.69亿元,突破五千亿大关用了8年时间;2017年达到10535.51亿元,突破万亿元大关用了6年时间,经济发展步入了新阶段。从人均GDP看,1978年长沙人均GDP仅为370元,2017年人均GDP达到135388元,比1978年翻了8.5番,平均每年增长11.3%。按美元计算,2017年人均GDP超过19000美元。

图1:1978-2017年长沙市地区生产总值及增速

地方财政实力显著增强。2017年,全市一般公共预算收入达1403.29亿元,比1978年地方财政收入翻了8.5番;税收收入1847.42亿元,比1978年翻了9.6番;一般公共预算支出达1186.57亿元,比1978年翻了9.8番。2018年上半年,一般公共预算收入达827.68亿元,同比增长12.2%,地方财力与经济总量的发展协同并进,为全市社会进步和经济建设提供了强有力支撑。

省会龙头作用充分彰显。长沙作为湖南省会,以较少的人口和土地面积创造了较多的经济成果,在全省的引领作用凸显,贡献不断提升。2017年,长沙以占全省5.6%的土地面积和11.5%的人口规模,创造出全省30.5%的GDP,比1978年提高19.0个百分点,平均每年提高0.5个百分点。社会消费品零售总额占全省的30.6%,比1978年提高16.5个百分点,平均每年提高0.4个百分点;地方一般公共预算收入占全省的29.0%;固定资产投资占全省的24.2%;金融机构存款余额占全省的36.7%;金融机构贷款余额占全省的50.3%;进出口总额达938.02亿元,占全省的38.5%。

二、经济结构不断优化,发展活力持续提升

改革开放40年,长沙经济在发展中壮大,在壮大中优化,产业结构、增长方式实现蜕变,从农业生产占较大比重,工业基础薄弱,服务业供给不足的局面演化为二三产业并驾齐驱、传统经济保持活力,新兴产业蓬勃发展、产业发展多点支撑的格局。

产业结构发生深刻变化。长沙三次产业增加值占GDP比重从1978年的33.3︰44.2︰22.5,到1984年的27.7:44.4:27.9,三产业比重首次超过一产业,再到2017年的3.6:47.4:49.0,以服务业为主体的现代产业结构初步确立。1978至2017年,全市一、二、三产业增加值年均实际增长分别为5.0%、14.4%和14.4%,第一产业比重下降29.7个百分点,第二产业上升3.2个百分点,第三产业上升26.5个百分点,三次产业结构实现了由“二、一、三”到“二、三、一”再到“三、二、一”的转变。

图2:1978-2017年长沙市三次产业变化情况

农业生产向现代化转变。改革开放40年来,长沙市委、市政府始终重视农业的基础产业地位,对农业的扶持力度不断增强,农业生产方式实现了由靠天吃饭到逐步建立完善的现代化生产保障体系的转变,农产品供给实现了由解决温饱到提供绿色健康产品的转变。2017年,全市粮食产量达到238.80万吨,比1978年增加48.99万吨,增长25.8%;油料产量达到9.71万吨,比1978年增加8.5万吨,增长702.5%;生猪出栏674.92万头,比1978年增加527.45万头,增长357.7%;水产品产量达到12.25万吨,比1978年增加11.47万吨,增长1470.5%。2017年全市农业机械总动力达到602.04万千瓦,比1978年增长了16.9倍。长沙茶叶、宁乡花猪、罗代黑猪、浏阳黑山羊、望城水产品等特色农业品牌的知名度和影响力持续提升。农业现代化水平全面提升,适度规模经营广泛推行,农业产业链条不断延长,一二三产业深度融合,增值空间大大提升。

工业经济结构大幅优化。2017年,全市全部工业总产值12411.58亿元,比1978年翻了9番,已建立起覆盖37个行业中类的比较完备工业生产体系。优势产业日渐成熟。全市材料、工程机械、食品、电子信息、汽车及零部件五大产业集群工业总产值过1000亿元,其中材料产业集群产值过2000亿元。高新产业不断壮大。技术、工艺、产品领先的产业是转型创新发展的方向,长沙工业发展技术含量不断提升,高新技术企业、高加工度工业和高技术产业发展加快,规模扩大。2017年,高技术产业实现增加值532.61亿元,是2011年的5.0倍,年均增长30.8%,增长贡献率为32.0%,比2011年提高26.3个百分点,占规模以上工业增加值的15.1%,比2011年提高9.8个百分点。

三产业成为发展新动能。2017年,全市第三产业增加值达到5157.80亿元,比1978翻了10.4番,占GDP的比重居三次产业首位。内部结构不断优化,金融、文化体育和娱乐业、旅游休闲、信息传输等现代服务业加快发展。2017年,全市金融业实现增加值686.06亿元,比1978年翻了10.7番;房地产业实现增加值达354.43亿元,比1978年翻了10.8番;运输邮电业实现增加值达296.08亿元,比1978年翻了8.5番;邮电业务总量达330.07亿元,比1978年翻了12.2番。服务业新经济加快发展,新产业、新业态、新技术、新商业模式不断涌现,以“互联网+”为代表的新经济加快发展。2017年限额以上批发零售企业通过互联网实现商品销售额169.60亿元。

消费市场日益繁荣活跃。改革开放以来,随着全市社会主义市场经济的逐步建立和不断发展,计划经济时代极具特色的吃、穿、用各类消费品“票证”消失,物资供应从短缺走向充足,消费品种类极大丰富,人民消费能力不断提高,消费结构向个性化、高端化发展。2017年,全市实现社会消费品零售总额4547.68亿元,比1978年翻了9.2番,1978-2017年年均增长17.8%。市场主体不断壮大。2017年,全省限额以上批发零售住宿餐饮业企业达2191家,比2005年增加1572家。商品交易市场不断发展,2017年亿元以上商品交易市场61个,实现成交额2402亿元。改革开放以来,市场商品逐步丰实,居民消费热点从不同时期的服装、家具、家用电器、手机、汽车等逐步过渡到个性化、智能化。2017年,全市限额以上商品零售额中汽车类比重达到40.85%。

繁荣的黄兴步行街

对外开放水平持续提高。随着改革开放步伐的加快,全市对外经济规模和水平快速提升。1996—2017年,长沙进出口总额由21.7亿美元跃升至138.68亿美元,年均增长9.2%;“湘欧快线”为长沙对接“一带一路”注入新动力,“拓口兴岸”畅通内外连接的通道,临空产业、保税贸易等产业发展迅速,对“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”沿线国家贸易达267.7亿元;机电产品、高新技术产品占据出口主导地位,文化产品成为出口新亮点。2018年上半年,长沙进出口总额541.8亿元人民币,同比增长36.7%。机电产品、高新技术产品为主要进出口商品,出口机电产品170.3亿元,增长26.9%;出口文化产品21.5亿元,增长40%。2017年,实际利用外资52.50亿美元,是2000年的30倍;2018年上半年实际利用外资29.64亿美元,同比增长12.6%。

科技创新能力显著增强。改革开放以来,长沙科技事业迅猛发展,2017年长沙全社会R&D经费为248亿元,首次登上两百亿台阶,是2000年的28.4倍,2000-2017年年均增长23.3%;2017年R&D经费占GDP的比重为2.35%,达历史新高,比2000年提高1.13个百分点,年均提高0.07个百分点。种业、工程机械、新材料及建筑业等多个领域亮点突出,对推动经济社会发展成效显著。农作物种子研发创新能力居全球领先水平,为亚非拉60多个发展中国家培训了5000余名农业技术人才,为世界农业发展做出了积极贡献。建筑工程机械制造领域影响辐射全球。如中联重科成功研制了全球起重能力最大2000吨全地面起重机、全球最长101米碳纤维臂架混凝土泵车、全球最大水平臂上回转自升式塔式起重机、全球最高的登高平台消防车、中国首台3200吨级履带式起重机等一大批世界标志性产品,制定、修订国家行业标准300余项。

三、城乡一体协同并进,城市品质全面进步

改革开放以来,长沙始终坚持人民城市为人民,以和谐宜居品质城市建设为主线,以城乡统筹发展为主题,加快城市化进程,加大美丽乡村建设,让城乡发展更加协调。

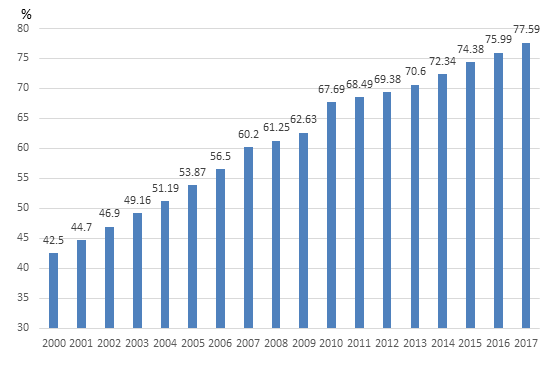

城市规模不断扩大。改革开放40年,长沙城市建设快速发展,城市规模进一步扩大,人口数量不断增多。市区建成区面积由1978年53.04平方公里增加到2017年的434.82平方公里。城市集聚程度不断提高,2000年长沙城镇化率为42.5%,拥有城镇人口260.89万人;到了2017年,长沙城镇人口增加了353.49万人,城镇化率提高到77.59%,高出全国平均水平19.07个百分点,平均每年提高2.06个百分点。

图3:2000-2017年长沙市城镇化率变化情况

基础设施持续完善。长沙大力推动重大交通基础设施建设,努力为经济社会发展当好先行官。2010-2017年,全市累计完成基础设施投资7828.94亿元,年均增速22.3%。在“真金白银”投入下,全市铁路建设、路网结构、航空设施等方面均呈现出日新月异的变化,城市品质不断提升。黄花国际机场迈入“双跑道时代”,跻身全球百强。京广、沪昆高铁在长沙“十字交汇”,地铁1、2号线及磁浮快线、长株潭城际铁路全线通车,地铁3、4、5、6号线加快建设,长沙进入“地铁时代”“磁浮时代”“城际铁路时代”。城市过江通道达10条,湘江新区综合交通枢纽、万家丽快速干道、火车南站东广场等重大基础设施建成,芙蓉北大道、黄兴北路、洞株公路、长韶娄、长浏等高速相继建成通车。

福元路大桥

美丽乡村全面推进。改革开放以来,长沙不断加大对农村交通的投入,农村基础设施不断完善,现在农村实现了村村通公路,公路逐步连接到户,实现了市到县、县到乡镇“一小时交通圈”。特别是十九大以后,深入实施美丽宜居乡村示范建设行动,推动美丽乡村实现提标提质,加快农村公路、供水、电网、信息等基础设施改造升级,城乡教育、医疗服务和社会保障体系一体化水平持续提高。目前,全市已建设美丽乡村示范村100个、特色村70个,创建省级美丽乡村示范村53个,排名全省第一。

湖居美地

四、社会事业全面进步,人民生活显著提升

改革开放以来,长沙市委、市政府始终将为人民群众创造幸福生活作为奋斗目标,千方百计为百姓谋幸福、添福祉,不遗余力为市民建设幸福家园,全市人民的幸福感、获得感持续增强,连续十年获评“中国最具幸福感城市”,幸福已成为长沙最鲜明的特色和最靓丽的名片。

湘府文化公园

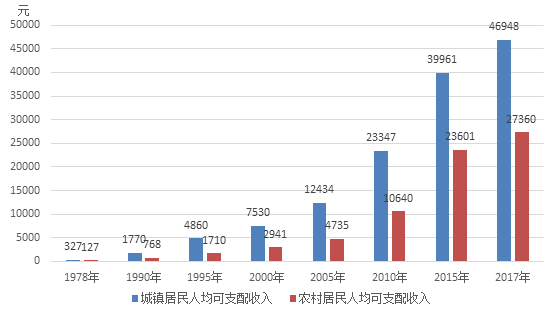

人民生活极大改善。2017年,全市城镇居民人均可支配收入达46948元,比1978年翻了7.2番,年均增长13.6%;农村居民人均可支配收入达27360元,比1978年翻了7.7番,年均增长14.2%。居民收入节节攀升,消费水平大幅提升,消费层次由温饱型向全面小康型转变,2017年,全市城镇居民人均消费支出为34645元,是1980年的73倍。从改革开放初期的“缝纫机、手表、自行车”,到八十年代的“电视机、洗衣机、电冰箱”再到如今的私家小汽车满街跑,旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。2017年,全市城镇居民家庭平均每百户移动电话251部、家用电脑91.4台、家用汽车55.1辆,人均住宅面积45.5平方米;农村家庭平均每百户移动电话305.5部、家用电脑41.0台、空调器162台,人均住房面积59.1平方米。

图4:1978年以来长沙市主要年份城乡居民收入情况

社会保障渐趋完善。2017年,全市拥有社会福利院、敬老院、养老院、光荣院等195所。各类收养性社会福利单位收养人员2.07万人。城镇各种社区服务设施4412处,其中综合性社区服务中心651个。发放居民最低生活保障金6.04亿元,居民得到政府最低生活保障人数为13.96万人。年末参加全市劳动保障部门城镇职工基本养老保险的人数达226.11万人,基本养老金社会化发放率达100%,比2013年增加35.26万人;参加城镇职工基本医疗保险人数为209.11万人,比2013年增加57.99万人;参加失业保险职工人数为142.92万人,比2013年增加41.44万人。

教育发展成效明显。40年来,长沙已基本建立比较完备的现代教育体系,教育发展目标已由提高普及率向打造优质、特色、和谐、活力、公平的区域现代教育转化。2017年,全市共有各类各级学校3083所,是1979年的1.3倍,其中普通高校51所,成人高校4所,中等职业教育学校56所,普通中学313所,小学918所,特殊教育学校4所,工读学校1所,在校学生213.41万人,是1979年的3.8倍,教职工15.42万人,是1979年的3.1倍。幼儿园1736所,是1978年的3.5倍,全市公办幼儿园和普惠性民办幼儿园达幼儿园总数的67.7%;在园幼儿达29.39万人,是1978年的14.8倍,学前三年毛入园率达93.01%。全市高中阶段教育在校学生规模达24.15万人,高中阶段教育毛入学率为96.8%。

医疗卫生惠及全民。长沙把人民健康放在优先发展的战略地位,全方位、全周期保障人民健康,不断满足人民群众卫生健康需求,大力建设与中心城市相匹配的区域医疗卫生中心、与省会城市相匹配的公共卫计服务网络。2017年,全市拥有卫生机构数4493个,是1978年的3.76倍,其中医院、卫生院287个;卫生防疫、防治机构12个;妇幼保健机构11个。卫生机构床位7.37万张,是1978年的7.05倍,其中医院、卫生院6.65万张。卫生技术人员7.74万人,是1978年的4.8倍,其中执业医师、执业助理医师2.93万人,注册护士3.65万人。

改革开放天地宽,砥砺奋进正当时。改革开放40年,是长沙超越自我,创造历史的40年,一张张城市蓝图在星城大地化为实际,一个个美好愿景在日常生活成为现实。改革开放开启了新的壮阔征程,开创了新的前进道路,开辟了新的发展空间,长沙经济社会发展取得了令人瞩目的成就。同时,我们也清醒地看到,发展不平衡、不充分的问题还比较突出,开放型经济、现代服务业发展等短板仍需补齐,经济转型升级,实现高质量发展任重而道远。只有全面深化改革,才能从根本上解决前进中的困难和问题。站在新起点展望未来,新时代要有新气象,更要有新作为,新时代全面建设现代化长沙的新征程向我们吹响了出发的号角。全市人民将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,在市委、市政府的坚强领导下,不忘初心、牢记使命,真抓实干、攻坚克难,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,把新时代全面建设现代化长沙的宏伟事业推向前进,为决胜全面建成小康社会、为实现“中国梦”作出新的贡献。

[供稿:长沙市统计局]

[审核:徐 林]

[责编:钟军德]

扫一扫

在手机打开当前页

关闭

关闭 湘公网安备 43010202000995号

湘公网安备 43010202000995号