推进新型城镇化是工业化强势发展的必然要求,也是进一步提升综合竞争力的必然选择。十八大报告明确提出“坚持走中国特色新型城镇化道路,推动工业化和城镇化良性互动”。随着衡阳市工业经济规模的不断扩大,人口的大量集聚,传统城镇化难以适应经济社会发展的需要,必然要求通过推进新型城镇化来促进工业化的进一步发展,更快地实现城乡统筹,更好地解决民生领域问题。为此,我们对衡阳市新型城镇化发展进行了深层次研究,并提出了对策建议,仅供参考。

一、当前新型城镇化发展现状

传统城镇化的实质是人口的城镇化,即把农村剩余劳动力向城镇进行空间位置转移。随着时间的推移,传统城镇化的弊端日益凸显,难以适应现代经济社会发展的需要,因此全面推进新型城镇化势在必行。新型城镇化是指资源节约、环境友好、经济高效、文化繁荣、社会和谐、城乡互促共进,大中小城市和小城镇协调发展的城镇化,是转变经济发展方式,推动区域协调发展的重要动力。

(一)从“量”的方面看——城镇人口、城乡投入总量“双增加”。

1、城镇人口增加,城镇化进程稳步推进。2012年,衡阳市城镇人口344.77万人,比上年增加8.04万人,增长1.12%;城镇化率达47.9%,与上年相比,提高0.91个百分点。分人口总量看,人口总量越大城镇化率提高较快。衡阳市50万人以下的县区6个、50-90万人的县区2个、90-120万人的县市4个,城镇化率分别为83.21%、39.73%、37.92%,分别比2011年提高0.39、1.03、1.06个百分点。以城区为中心,分东、西、南、北片[1]看,东片和北片城镇化率提升较快。东西南北片城镇化率分别为32.84%、35.12%、41.91%、42.65%,分别比2011年提升1.77、1.19、0.80、1.37个百分点。

2、城镇投入力度加大,城镇承载能力进一步增强。2012年,衡阳市基础设施投资162.63亿元,比2011年增长30.9%。投入的加大推动了城市基础设施建设。一是衡州大道、向蒸路、同心路、蒸阳北路延伸工程等一系列城市道路项目建设强力推进,改善了城市交通状况;二是城镇新建污水管网173公里,启动江东(赖子石)污水处理厂和耒阳市、常宁市、衡阳县、祁东县污水处理厂二期建设,累计建成垃圾无害化处理设施8个,城镇垃圾无害化处理率达76%,新建燃气管网80公里,新增天然气用户2万户,综合承载能力进一步增强。

(二)从“质”的方面看——生态、民生、城乡统筹内质“三提升”

1、生态质量提升,人居环境大为改善。2012年,衡阳市城区环境空气优良率为97.5%,城区饮用水水源地达标率为100%,地表水功能区达标率93.8%;COD、氮氨、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放总量进一步削减;东健药业、金贝尔化工废水综合治理、新华化工钛白酸性废水治理、紫光古汉南岳制药废水综合治理等工业防治项目稳步推进;农村环境整治和生态建设逐步铺开。据统计,衡阳市城市园林绿地面积2282公顷,比2011年增加249公顷;人均公园绿地面积7.62平方米,增加0.24平方米;城市公园12个,增加1个;公园绿地面积905公顷,增加34公顷;城镇居民人均住房建筑面积由2011年的35.3平方米提高到2012年的35.4平方米。城市更加宜居宜业。

2、民生质量提升,公共服务体系逐步健全。2012年,衡阳市不断健全民生投入稳定增长机制,民生保障水平显著提高。衡阳市参加基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险职工人数分别为60.39万人、68.13万人、51.03万人、58.29万人、43.39万人,分别增长4.12%、2.76%、3.59%、10.40%、0.44%;参加城镇居民基本医疗保险106.73万人,增长9.97%;新农合参保人数554.03万人,位居湖南省前列;城镇和农村最低生活保障标准进一步提高,发放城镇和农村最低生活保障经费4亿元和3.09亿元,增长14.6%、20.2%;农村扶贫力度加大,共投入扶贫项目建设资金达1亿元以上,实施扶贫项目155个,项目覆盖400多个贫困村,11.64万贫困人口受益。

3、城乡统筹质量提升,城镇化活力增强。近年来,通过不断加大以城带乡发展力度,全市已初步形成了以城区为中心,以城关镇、工业园区为骨干,乡镇为支撑的城镇网络体系,城乡一体的产业布局规划、土地利用规划、基础设施建设规划不断完善,全社会投资力度进一步加大,2012年,全市固定资产投资1063.75亿元,比上年增长了36.3%。同时,为整合城市资源、盘活城市资产,从2012年起,五年内衡阳市中心城区将扩大到271平方公里、人口200万,同时,加快打造“衡阳云谷”步伐和“西南云大” (西渡镇、南岳镇、云集镇、大浦镇)城镇建设,形成“一核多中心”特大型城市格局。这一规划布局为衡阳城镇化提升注入了新的活力。

二、对新型城镇化现状的客观认识

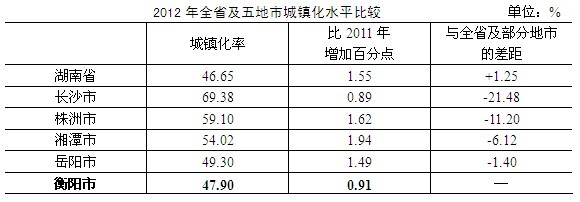

(一)城镇化水平在全省靠前,但增速放缓。2012年,湖南省城镇化水平为46.65%,衡阳市为47.90%,衡阳市城镇化水平比全省高1.25个百分点,居全省第五位。从增速看,2012年湖南省城镇化水平提升了1.55个百分点,但衡阳市只提升了0.91个百分点,提升幅度与城镇化水平较高的省会城市长沙基本持平,株洲、湘潭、岳阳的增幅都在1.4个百分点之上。与省内城镇化水平较高的城市相比,衡阳市比长沙低21.48个百分点,比株洲低11.20个百分点,比湘潭低6.12个百分点,比岳阳低1.40个百分点。尽管衡阳市与城镇化水平较高的地区相比有一定的差距,但在全省的排名还是靠前的。

(二)县域城镇化水平普遍提高,但地区差异明显。2012年,衡阳市城镇化水平总体较2011年提高0.91个百分点,辖区内各县市区城镇化水平也普遍提高,较上年提高1.09个百分点。从七个县的城镇化水平静态比较中也可看出,与衡阳市平均水平相比,五高二低。若按照诺瑟姆S曲线[2]来划分,大部分县都还是刚进入城镇化水平加速阶段,而市辖区已属于稳定阶段。县域城镇化水平提升慢的主要原因是其城镇化水平在不同区域间受地理环境、历史条件、自然资源、经济基础、社会发展的作用和影响,同时也受镇区与周边乡村地理连接不够紧密,以及乡级政府占比过高的影响。

(三)“一核多中心”城镇体系框架初显,但综合功能有待加强。衡阳市城区依托其聚集效应,吸引人口、金融、资产等生产要素不断向这一区域集中。2012年,衡阳市城区已聚集了全市15.01%的人口,27.58%的经济总量,37.81%的规模工业增加值,31.01%的财政总收入,成为衡阳市发展水平最高、潜力最大、活力最强的中心区域,在湘南地区也有着举足轻重的地位。同时,城区的辐射扩散功能得以放大,周边乡镇与城区的产业发展协调联动,下游配套产业、加工业、服务业、物流业等竞相发展,形成衡阳市城区周边具有活力、潜力的环形地带,其中“西南云大”渐成人口、消费、投资、产业集聚地,“一核多中心”城镇体系初见端倪。但是,也要清醒地看到,周边乡镇承载产业发展和人口聚集的能力普遍还不强,主要乡镇生活环境、形象面貌欠优,缺乏产业承接的感召力和吸引力,“核”与“中心”之间连绵地带的基础设施还有待进一步加强和完善。

(四)人口流动活跃,但人口素质不高。随着衡阳市工业化进程加快,大量的就业机会吸引大量的农村剩余劳动力向城镇转移,人口流动的频率加快,推动了衡阳市城镇化进程。据2010年第六次人口普查资料显示,全市流动人口154.23万人,流动人口占总人口的比例达到了21.58%,而全国流动人口2.5亿,占全国总人口的比例为17%,衡阳市比全国要高出4.58个百分点,说明衡阳市的人口流动更为活跃一些。这些流动人口中绝大部分是农村剩余劳动力,且多数进入城镇务工经商,是衡阳市城镇人口增长的主要源头。在这些转移劳动力中,绝大多数没有经过专业技能培训,劳动力素质不高,转移后的农村劳动力大多也只能从事服务行业或技能要求不高的职业,不能满足衡阳市传统产业升级、转型的劳动力市场需求。

(五)城镇数量较多,但集聚能力不高。据有关专家研究表明,当城镇人口规模达到2万人时,城镇化进入加速发展阶段,小城镇的集聚效应开始形成;当城镇人口规模达到5万人以上时,镇区人口才能产生一定的聚集效应,可以对周边发展起到带动作用;当达到10万人以上时,公共基础设施功能才能有效利用。2012年,衡阳市辖111个镇,全市平均每个镇常住人口数为3.8万人,这说明衡阳市目前大多数建制镇还处在城镇人口规模的第一个阶段,属集聚阶段,辐射能力和带动能力还较弱。有些小城镇的城镇功能还不完善,存在建成区不集中,供排水、供热、路灯、绿化等基础设施不健全,公共服务和文化体育配套设施欠缺等等问题。这些因素综合作用,致使小城镇功能不全,劳动力、物流、资金、信息等生产要素的集聚力不强。

(六)城区城镇化与工业化发展基本协调,但全市总体城镇化滞后于工业化。工业化是城镇化的基础,城镇化的发展离不开工业化的支撑,两者相互依赖,相互促进,且据相关理论,IU[3]比值越接近0.5越协调。那么,以此为标准,衡阳市各县市区协调性如下:

从上表可看出:城区城镇化同步于工业化,说明农村转移劳动力的增长量与工业化所需要的劳动力资源大致平衡,城镇化的发展与工业化发展基本适应;县域城镇化普遍滞后于工业化,说明其工业经济发展较快,而与之配套的生产性服务业发展不足,导致吸纳人口集聚效应不能有效发挥;南岳区过度城镇化,但南岳属风景旅游区,公共资源配置高,第三产业发达,提供的就业岗位多,不能算是过度城镇化。

总体来看,2012年衡阳市工业增加值占GDP的比重达47.19%,城镇化率达到47.90%,IU比值0.99,高于0.5的标准值,说明农村仍有一部分滞留劳动力未能向城镇地区聚集,相对于工业化的发展程度而言,城镇化的发展是滞后了,表明城镇化发展不足,未能给工业化发展提供充足的劳动力要素。

三、提升新型城镇化水平的有利因素和制约因素

(一)有利因素

1、长远规划有助于城镇化发展。《衡阳市土地利用总体规划》2011年已获国务院批准,衡阳市中心城区建设用地面积扩大到271平方公里,在《湖南省“十二五”新型城镇化发展规划》中又明确提出:加快衡阳西南云大经济圈发展,力争到2015年,衡阳市中心城区人口过120万。在这两个规划的引导下,衡阳市正在朝着以主城区为中心、西南云大为支撑、周边乡镇为节点、社区为基础的四位一体城乡空间格局发展,城镇化发展将迎来一轮又好又快的黄金发展期。

2、第三产业发展加快有助于城镇化水平提升。衡阳市被确定为国家服务业综合试点城市以来,第三产业总量不断扩大,增速不断提高。2012年,衡阳市第三产业增加值685.3亿元,增长13.5%,比全国、全省高5.4、1.3个百分点。随着大量农村人口到城镇定居,第三产业已成为吸纳新增城镇人口就业的主渠道,衡阳市第三产业发展步伐的加快,也推动了城镇功能发挥和人口聚集效益,提升了城镇化水平。

3、“四城同创”有助于城镇化进程推进。为提升城市品位,衡阳市委、市政府提出2014年晋级全国交通管理模范城市;2015年成功创建全国卫生城市、全国园林城市;2017年问鼎“全国文明城市”。将进一步完善城市功能、优化城市环境、优化配置城乡资源,增加就业人数,改善城乡居民生活,全面提升城市的吸纳和辐射能力,努力把衡阳市建设成为经济繁荣、社会文明、环境优美、民生改善的宜居宜业宜旅城市。

(二)制约因素

1、第三产业占比不高,资源环境压力大。第三产业是吸纳劳动力就业主要渠道,三产发展不足,也会制约城镇化水平提高。2012年,全市第三产业增加值占GDP的比重为35.0%,比第二产业占比低了13.5个百分点。主要原因有两个:一是衡阳市服务业的主体仍然是传统服务业,交通运输仓储和邮政业、批发零售业、住宿餐饮业合计占第三产业总量的33.0%;二是知识密集型、科技密集型的现代服务业竞争力较弱,信息传输计算机服务和软件业、科学研究技术服务和地质勘查业、金融业等现代服务业虽有了较快发展,但由于基础差,规模小,其占比仍然偏低,例如金融业占比只有3.8%。

资源能耗较高,资源环境压力大。一是衡阳市人均水资源占有量只有1732.9立方米,只相当于全国的82.5%;人均土地面积0.21公顷/人,约占全国平均水平的27.0%。二是节能减排压力大。2012年衡阳市万元GDP能耗0.825吨标煤,高于全省平均水平。另外,耒阳市已在2009年被国务院列入第二批资源枯竭城市名单。

2、县市区间人口城镇化发展不平衡,城乡二元结构明显。在人口社会结构方面,衡阳市县域以农村人口为主,区域以城镇人口为主,2012年12个县市区中,五个区人口城镇化率高于省、市平均水平,但其他七个县市全部低于省、市平均水平,并且城镇化率全部在46%以下,还有2个县达到40%。县域与区域的城镇化率极差达到了67.16个百分点。造成城乡差异大的主要原因是由于国家经济政策长期以来是以大力发展城市经济为主,而忽视了农村经济的发展,农村的剩余劳动力却无法自由转移到城市,同时农村没有形成现代化的生产模式,因而造成城乡二元性显著。县域城镇发展滞后是影响城市化进程的重要因素。

3、“不完全城镇化”现象客观存在,人口聚集力不强。我国现行统计制度规定,城镇常住人口不仅包括具有城镇户口的常住居民,也包括没有城镇户口、但在城镇居住、离开户口登记地6个月以上进城务工经商的农村人口,但是这些人虽然已在城镇工作,户籍却在农村。这部分农村人口虽然暂时实现了就业转移,但大多被局限在初级劳动力市场,没有真正实现“市民”身份的根本转变和居住地的根本转移,没有真正融入城镇社会,或者说“不完全城镇化”现象较为明显。

四、对策建议

十八大报告中指出“到2020年实现全面建成小康社会宏伟目标”。在全面建设小康社会统计监测指标体系中,城镇化水平目标值为60%,而衡阳市目前只有47.9%,距离目标值还有12.1个百分点,要完成这一目标,任重而道远。因此推进新型城镇化进程,加快新型城镇化建设迫在眉睫。

(一)坚持以加大城镇建设的投资力度为重点,扩大城市规模,完善城市的综合服务功能,提高城镇对人口的吸纳能力。

1、各级政府要利用增加政府财政支出扩大内需的有利时机,增加现有城市的基础设施建设投资,加大城市改造力度,大力完善和提高城市的综合服务功能,创造优良的就业环境和较充分的就业机会,进一步健全教育、交通、生活、医疗等公共服务体系,改善居民生活环境,以增强城镇安置人口和吸纳就业的能力。

2、有针对性地进行新型城镇化战略调整,建立“一核多中心”特大城市群一体化管理机制。要以这一格局为目标,统筹主城区与“西南云大”中心镇、工业园区的发展,加快经济、社会、资源的同城化管理,为做大做强中心城市奠定基础。

3、放宽资金融资渠道,按照“谁投资谁受益”的原则,充分调动企业、个人和社区集体组织的投资积极性,加入到水电、道路等基础设施的建设中,还可运用拍卖经营权等方式筹集资金,以提高城镇人口和产业聚集度。同时,还要避免重复建设和资源财力的浪费,提高基础设施的利用率,增强城镇综合承载能力。

(二)坚持以产业发展为突破口,增强产业支撑力,推动农村人口向城镇转移,加快城镇化水平的提高。

1、重点推进城镇信息化。城镇信息化可以大大提高城市的管理效率,缓解环境压力,整合城镇功能,改善城镇产业、就业结构,提高城镇竞争力。衡阳市要提高综合竞争力,一是要大力发展信息产业,提高信息产业在城市经济中的比重;二是加强信息基础设施的建设,将信息流成为城市经济最重要的要素流。三是通过发展电子商务、电子政务等,以增加信息流来减少城市人流和物流,减轻城市环境压力,实现城市的可持续发展。

2、进一步加快第三产业发展。从2012年数据看,衡阳市作为国家服务业综合试点城市,第三产业发展仍略显不足,产业规模上小于二产业,增长速度没有与二产业拉开差距,产业结构偏向传统服务业等等。大力发展第三产业,特别是新兴第三产业,不仅有利于调整与优化总体产业结构,还能够切实有效地吸纳更多的劳动力进城就业,促进城镇化进程。

3、发展壮大科技型产业。应当充分利用当地资源和生产要素,依托已有的产业基础,以制度创新、技术创新为动力,在信息、电子等科技产业上求突破,把科技型产业与传统支撑产业结合起来,努力增强产业的内在活力和实力。

(三)以城乡统筹为起点,缩小城乡差别,促进新型城镇化水平提高。

1、加大户籍改革的力度,促进城乡劳动力自由流通。随着城市劳动用工、户籍管理等体制的相继改革及房地产市场的开放,农村劳动力向城市转移的条件日益成熟,但在子女就学、择业等方面政策还存在城乡差别,这类差别阻碍了农村剩余劳动力向城市转移,提高了劳动力的转移成本,从而在一定程度上抵制了新型城镇化的进程。在推进新型城镇化过程中,可以放松本市户籍之间的转化流程及条件,把户籍、财政、征地等制度统筹考虑,促进劳动力要素在城乡间、产业间的自由流动。

2、加快农业现代化步伐,加快农村剩余劳动力向二、三产业转移。衡阳市2012年第一产业就业人员的比重为45.4%,二、三产业就业人员比重只有19.9%和34.7%,第一产业就业人员比重过大。通过农业生产专业化,农业产品商品化,加工销售集约化等途径,增强二、三产业吸纳能力,也是提升新型城镇化水平的一条有利途径。

3、提高城镇综合承载能力,促进城镇化可持续发展。一是进一步完善城镇功能配套设施,以集约发展、可持续发展为基础,对衡阳市辖区内大小城镇实行错位发展。二是加大公共设施投入,将教育、文化等设施延伸到小城镇,促进城乡一体化。三是加强生态环环境保护,因地制宜,打造旅游休闲、文化精品小城镇,着力建设一批有独特魅力标志性小城镇。

[1]以城区为中心,东片指衡东县,西片指衡阳县、祁东县,南片指衡南县、耒阳市、常宁市,北片指南岳区、衡山县。

[2]诺瑟姆曲线按照城镇化率分为三个阶段,10%-30%是初始阶段,30%-60%是加速阶段,60%以上是稳定阶段。

[3] IU比值=工业化率/城镇化率

[供稿:衡阳市统计局张敏]

[审核:刘雁]

[责编:张艳]