改革开放三十年来,衡阳市经济社会发展取得了巨大的成就,经济结构不断优化,基本进入工业化中期阶段;但经济结构调整是一项长期的复杂的战略性系统工程,离全面小康社会和赶超发达地区,衡阳仍有较长的路要走。本文在厘清衡阳经济发展阶段和结构调整脉络的基础上,从产业结构、就业结构和投资结构等多个维度对衡阳经济结构调整特征进行分析,讨论了衡阳未来经济结构调整的目标和方向,以供参考。

一、衡阳经济发展阶段的基本判断

2012年,全市实现地区生产总值(GDP)1957.70亿元,按可比价格计算,增长11.8%。其中,一产业实现增加值322.89亿元,增长4.3%;二产业实现增加值949.51亿元,增长13.2%;三产业实现增加值685.30亿元,增长13.5%。一、二、三产业对全市经济增长贡献率分别为6.2%、53.1%、40.7%。我们可以从经济学领域关于城市经济发展阶段理论的工业化、城市化和现代化三个方面对衡阳经济发展所处的阶段进行评价。

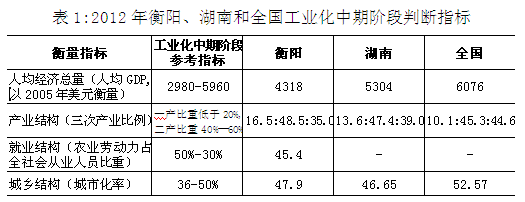

(一)衡阳处于工业化中级的起飞阶段。根据美国经济学家霍利斯·钱纳里等经济学家关于工业化阶段理论,地区工业发展所处阶段主要依据下表1进行判断。

依据以上工业化阶段理论,2005年衡阳二产业比重38.0%超过三产业比重36.6%,2010年衡阳一产业比重18.6%低于20%;2010年衡阳人均GDP达到3016美元超过2980美元;2005年衡阳农业劳动力占比为49.7%,低于50%;2006年衡阳城市化率达到37.0%,高于36%;可以判定到2010年衡阳各项指标都达到了工业化中期阶段的水平。2012年,衡阳人均GDP超过4000美元,一产业比重接近15%,城市化率接近50%,衡阳已处于工业化中级的起飞阶段。

(二)衡阳处于城市化加速阶段。2004年衡阳城市化率达到31.6%,但1956-2004年平均每年提高仅0.44个百分点;随后步入城镇化加速阶段,2004-2012年9年间城镇化率平均每年提高达2.04个百分点,2012年全市城镇化率达到47.9%。目前,衡阳有大约140万左右的农民工外出务工,其中省外大约120万左右、省内20万左右。2008年以来,随着国际金融危机和主权债务危机的发酵,国内出现了一定规模的农民工返乡潮,衡阳的回归城市化趋势有所加强。“十二五”期间,衡阳将处于以异地城市化为主、回归城市化为辅、本地城市化为补充的城镇化加速推进阶段。

(三)衡阳处于第一次现代化的中期阶段。根据中国学者何传启提出的有关现代化阶段理论,将人类现代化发展分为第一次现代化、第二次现代化和未来现代化三个阶段。按照该理论,2012年衡阳的主要经济指标,除农业增加值占GDP比重与标准值相差1.5个百分点,服务业增加值占GDP比重与标准值相差10.0个百分点、农业劳动力占总劳动力比例与标准值相差15.5个百分点、婴儿死亡率与标准值相差3.71个百分点、城市化率与标准值相差2.1个百分点外,其他指标均达到标准值要求。“十二五”期间衡阳将加速向第二次现代化迈进。

上世纪90年代以来,衡阳产业结构调整过程整体来看可以分为三个阶段,分别为:①1990-1999年阶段,衡阳实现了第二产业比重超过了第一产业;②2000-2010年阶段,衡阳实现了第一产业比重低于20%;③2010年及之后,衡阳进入工业化中期阶段。

(1)1990-1999年,初级产品阶段。1990年,衡阳三次产业结构比重为39.1:27.9:33.0,按三次产业比重大小为“一三二”的产业结构,第二产业比重低于第一产业,处于初级产品阶段。

九十年代初衡阳还是农业大市,工业在经济总量中的占比不足30%,整个工业体系尚处于建立现代企业制度的起步阶段。1992年,党的“十四大”提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制;十四届三中全会党中央提出建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。“十四大”以后,衡阳市委市政府先后提出“坚持用工业化总揽经济工作全局,推进工业化、城镇化和农业产业化”等发展思路,将工业化和农业产业化摆在了全市经济发展的重要位置。股份制改革缓慢起步,从80年代末开始的股份制试点至1997年,全市实行股份制改造企业仅17户。乡镇企业蓬勃发展,但规模太小。1992年衡阳独立核算乡属工业企业1030家,实现工业总产值6.38亿,解决从业人员4.92万人;户均工业产值仅61.94万元,户均从业人员不到50人。

1999年,衡阳三次产业结构调整为32.7:33.4:33.9,第二产业增加值首次超过第一产业,进入工业化的初级阶段,基本形成了三次产业各占1/3的产业格局。1990-1999年期间,第一产业占比下降6.43个百分点,第二、三产业占比分别提高5.48个和0.95个百分点;第一产业占比年均下降0.71个百分点,第二、三产业占比分别年均增长0.61个和0.11个百分点,第二产业的成长速度明显快于第三产业。

(2)2000-2010年,工业化初级阶段。2000年,衡阳三次产业结构比重为30.89:34.3:34.8,三次产业基本上是三分天下,但第一产业比重高于30%,二产业比重低于第三产业,处于工业化初级阶段。

2003年,十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中提出,要建立健全国有资产管理的监督体制,建立国有资本经营预算制度和企业经营业绩考核体系。2005年,衡阳市国有资产监督管理委员会成立,代表市政府履行国有资产出资人职责,衡阳国有企业按照“突出重点企业改制、突出破产销债、突出战略引资”的思路开始大步跨越。衡阳变压器厂改制成为“特变电工”,各项经济指标保持高速增长,2012年实现营业收入31.92亿元,比改制前增长30多倍,迈入全球变压器先进行列。香港建滔化工集团公司入主衡阳烧碱厂后,当年即扭亏为盈,第二年实现销售收入1.2亿元,利税2900万元,即将建设成为中南地区最大的氯碱生产基地和盐卤化工集聚区。2003年原衡阳四机总厂引进上市公司江西泰豪科技之后,2010年企业的产品研发由过去的5种增加到50种,工业总产值由5000万元增加到5.5亿元,利税由300万元增加到4000多万元。至2010年底,衡阳市直属的395家需改制企业已有229家企业完成改制,安置职工116517人。其中,衡阳改制重组企业约130家,引进战略投资者到位资金230亿元,其中机械、化工、电子等原有的优势行业改制成果明显,原衡阳烧碱厂、纺织印染厂、四机总厂、无线电总厂等一批企业通过改制重现生机,特变电工、泰豪科技、建滔化工、中兵光电、亚新科等20余家上市公司和知名企业参与衡阳国企改制。

非公经济获得腾飞。随着改革开放的不断深入,特别是21世纪以来《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》(简称“非公经济36条”)等扶持政策的落实,民营经济逐步成为衡阳经济的主力军。2003年,全市非公有制经济实现增加值182.5亿元,占全部经济总量的43.3%;非公有制工业企业仅有3271家。截止到2010年,全市个体工商户发展到8.47万户,非公有制企业增至14075家,从业人员达到65.22万人,非公有制经济实现增加值822亿元,占全市地区生产总值的比重提高到57.9%。

第二产业是经济增长的主要力量。2000—2009年期间,衡阳除了2008年受冰冻灾害天气影响,规模工业增加值可比价增速排全省第七位外,其余全部排在全省前五位。其中2009年、2007、2005和2001年可比价增速排全省第二位,增长势头非常强劲。2000—2010年,衡阳规模工业增加值(可比价)年均增长21.3%,在全省排2位,仅次于长沙的21.5%,高于全省平均水平2.33个百分点。2000-2010年,第二产业对经济增长的贡献率达到51.3%,大于第一产业与第三产业的贡献率之和。2010年,衡阳三次产业比重调整为18.62 :45.46:35.92,第一产业比重首次下降到20%以下。

(3)2010年以后,工业化中期阶段。衡阳产业结构继续向工业化中期阶段深入演化,呈现出工业战略投资者加快引进,高新技术产业明显壮大,金融服务加快繁荣的新特征。2012年,衡阳三次产业比重调整为16.5:48.5:35.0,一产业比重比2009年进入工业化中期阶段之前又下降了4.1个百分点,二产业比重接近50%。

规模工业加速发展。2010年以来,衡阳引入富士康、欧姆龙、中国五矿、中建材、中兴通讯等世界500强企业16家,结束了衡阳没有世界500强企业的历史,为衡阳经济发展增添了新引擎。目前,衡阳基本形成了现代装备制造、盐卤化工和精细化工、矿产品开发和加工、新型能源、食品和医药加工、现代物流六大支柱产业。2012年,全市规模工业企业达到1226家,是2000年的3.81倍;实现工业主营业务收入2778.23亿元,扣除价格因素是2000年的19.00倍;实现工业利润总额160.22亿元,扣除价格因素是2000年的258.64倍;资产总计达到1067.85亿元,扣除价格因素是2000年的4.03倍。

高新技术产业突破千亿大关。2012年,衡阳市高新技术产业总量扩张,实现产值1008亿元,实现增加值286.3亿元。高新技术企业收入增加,实现销售收入818.8亿元,实现利润26.6亿元。全市科技投入进一步加大,科技活动经费内部支出32.1亿元,R&D经费支出25.4亿元。从高新领域看,全市高新技术改造传统产业、新材料技术、生物与新医药技术三大领域总产值分别占全市高新技术产业总产值比重为36.2%、28.5%、11.1%,合计占比达75.8%。从产业结构配置来看,衡阳高新技术产业主要集中在制造业。黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业四大产业领域82家企业占据了全市高新技术产业总产值的48.3%。

金融服务业空前活跃。继民生、招商银行平沙落“雁”之后,2010-2012年,中信、交通、华融湘江、广发等又一批股份制银行相继抢滩衡阳,小额贷款、担保、典当等新型金融企业的快速发展。2010年,中油金鸿借壳“领先科技”成功上市,一举打破了近10年来衡阳没有本地企业上市融资的沉寂;湖南机油泵公司、湖南共创集团等8家企业进入全省重点上市后备资源库。企业资本运作风生水起,湖南天雁机械有限责任公司积极运作收购ST轻骑实现借壳上市;亚新科南岳(衡阳)有限公司成功回购外方股权并实现竞价重组。投融资平台比翼齐飞,市城建投、交通投、水利投、弘湘国资投、白沙园区投、松木园区投、中小企业担保公司等投融资平台投入运营,银企合作硕果累累。

二、衡阳经济结构调整的特征分析

(一)产业结构调整慢于省内主要市州

从经济和人口总量上来看,衡阳市稳居全省第一方阵。上世纪90年代初衡阳经济总量仅次于长沙和常德之后,2012年衡阳实现地区生产总值1957.7亿元,排全省第四位;上世纪衡阳市常住人口总量仅次于邵阳居全省第二位,2010年,衡阳常住人口总量跃居全省第一,为湖南第一大常住人口城市,常住人口达到719.8万人。但是,从1990年以来衡阳经济结构调整的步伐来看,衡阳要慢于省内其他主要市州(1990、1999、2010和2012年湖南主要市州三次产业结构情况见表3)。

从第一产业的调整进度来看。1990年,衡阳三次产业结构为39.1:27.9:33.0,全省平均产业结构为37.5:33.6:28.9,省内各市州都尚未进入工业化中期阶段。1990年,第一产业比重高于衡阳的有邵阳、岳阳、常德和益阳4个市州;到2012年,第一产业比重高于衡阳的只有邵阳和益阳2个市州;显然,岳阳和常德第一产业的调整的速度快于衡阳。

从进入工业化初级阶段的进度来看。衡阳于1999年进入工业化初级阶段,湖南于1992年进入了工业化初级阶段,比衡阳早了7年。长株潭地区由于先发优势已于上世纪90年代以前就进入工业化初级阶段,产业结构已经优于衡阳。产业结构调整与衡阳起步相当的地区中,郴州于1993年进入工业化初级阶段,比衡阳早了6年;岳阳于1996年进入工业化初级阶段,比衡阳早了3年;常德于1998年进入工业化初级阶段,比衡阳早了1年;只有益阳和邵阳进入工业化初级阶段比衡阳晚。从进入工业化初级阶段的时点来看,衡阳在省内排第7位,与衡阳第一方阵的地位并不相符。

从进入工业化中期阶段的进度来看。衡阳于2010年进入工业化中期阶段,湖南于2005年就进入了工业化中期阶段,比衡阳早了5年。长株潭地区延续了他们的发展优势,于本世纪前就进入了工业化中期阶段,产业结构调整进度比衡阳提早了10年以上。产业结构调整与衡阳步伐相当的地区中,郴州于2003年进入工业化中期阶段,比衡阳早了7年;岳阳于2006年进入工业化中期阶段,比衡阳早了4年;常德于衡阳同年进入工业化中期阶段;益阳和邵阳尚未进入工业化中期阶段。从进入工业化中期阶段的时点来看,衡阳在省内排第6位,与进入工业化初级阶段的时点比较衡阳的产业结构调整速度相对有所加快。

(二)就业结构调整滞后于产业结构调整。

产业结构的调整过程既是产出结构的转化过程,也是就业结构的转化过程。根据“配第-克拉克定理”,发达国家的第一产业劳动力占全部劳动力资源的比重一般在7%-8%;第二产业劳动力的比重与人均国内生产总值同步提高,但在达到40%-50%的水平时,一般会稳定下来;第三产业具有较高的收入弹性,是吸引劳动就业的主要领域。

从横向比较来看,衡阳第一、二产业就业结构调整慢于全国平均水平。从2000年到2010年,全国第一产业就业比重从50.0%调整到36.7%(见表4),下降13.3个百分点;2000-2012年衡阳第一产业就业比重从56.4%调整到45.4%,下降11.0个百分点,比全国平均水平慢2.3个百分点。全国第二产业就业比重从22.5%调整到28.7%,提高6.2个百分点;衡阳第二产业就业比重从18.3%调整到19.9%,提高仅1.6个百分点,比全国平均水平慢4.6个百分点。与发达国家相比,发达国家一产业就业比重已低于5%,进入后工业化阶段,衡阳还有很大差距。

从纵向发展来看,衡阳就业结构调整慢于产业结构调整。2000年,衡阳三次产业就业结构为56.4:18.3:25.3,为“一三二”的就业结构;三次产业结构为30.9:34.3:34.8,三次产业比重比较接近。2012年,衡阳三次产业就业结构调整为45.4:19.9:34.7,仍然为“一三二”的就业结构;而此时三次产业结构调整为16.8:48.6:34.6,为“二三一”的产业结构。2012年与2000年相比,第一产业比重下降了14.4个百分点,而一产就业比重仅下降了11.0个百分点;第二产业比重提高了14.2个百分点,而二产就业比重仅提高了1.6个百分点。2011年末,第一产业就业人数为212.29万人,比2000年末还增加了4.26万人,年均增长0.2%。2011年末,第二产业就业人数达到93.33万人,比2000年末增加25.70万人,年均增长3.0%。第二产业就业人数增长幅度相对可观,但是由于衡阳第二产业就业基数和相对较小,第二产业就业比重增长幅度仍然慢于全国平局水平。

从偏离程度来看,第一、二产业的就业偏离是就业结构与产业结构不相适应的主要矛盾。就业结构与产业结构的偏离程度,可以用产业结构偏离度来描述,产业结构偏离度=GDP的产业构成百分比/就业的产业构成百分比-1,反应了各产业增加值的比重与相应的劳动力比重的差异程度。通过计算,得到2000-2012年衡阳市产业结构偏离度走势变化见图3。从计算结果看来:第一产业结构偏离度均为负数,2008年以前波动较小,2008年以后第一产业负向偏离程度有加大的趋势;说明农村劳动力长期过剩,且过剩程度与产业结构的需求矛盾有所加大,农村劳动力转移出来的机制不畅,转移效果不明显。第二产业结构偏离度均大于0.5,2006年以后进一步加速上扬;表明第二产业对就业人口的吸纳能有非常有限,与产业规模的壮大很不匹配,矛盾非常突出。第三产业结构偏离度基本上处于较合理的范围以内,就业结构与产业结构比较协调。

衡阳以第二产业20%的劳动力创造了接近50%的生产总值,主要得益于工业部门劳动生产率的提高。但是产业的持续壮大,既需要资本和技术提高劳动生产率,更需要劳动力的协调投入。近年来普遍存在的企业“招工难”的现象,正从劳动力短缺的角度印证了衡阳就业结构调整滞后于产业结构调整的矛盾,全市第二产业还有较大的发展空间。

(三)投资结构对产业结构的引导作用

灰色关联分析。我们知道,“今天的投资就是明天的发展,今天的投资结构就是明天的产业结构”,要分析投资结构与产业结构调整之间的关系,我们引入灰色关联分析法。灰色关联分析方法,是根据因素之间发展趋势的相似或相异程度,亦即“灰色关联度”,作为衡量因素间关联程度的一种方法。灰色关联分析方法非常适合动态历程分析,其基本思想是:在系统发展过程中,若两个因素变化的趋势具有一致性,即同步变化程度较高,即可谓二者关联程度较高;反之,则较低。我们收集了2001-2011年的三次产业城镇投资比重数据作为比较数列,以同期的三次产业比重数据作为参考数列,分析投资结构对产业结构的关联度,得到如下的关联度矩阵(具体计算方法参考专业资料)。

表示第j产业投资对第i产业的关联度。

表示第j产业投资对第i产业的关联度。

比如,表示第二产业投资对第一产业的关联度为。各产业的横向求和得到,其数值越小,说明投资效果越好;结果表明,第三产业的投资效果最差。各列的纵向求和得到,其数值越大,说明对经济发展的影响就越显著;结果表明,第二产业投资对产业结构调整的推动力最大,对经济发展的影响最显著,第三产业投资对产业结构调整的推动最小。

制造业投资结构呈现积极调整趋势。灰色关联分析的结果表明第二产业投资对产业结构调整的推动力最大,这主要得益于第二产业中制造业投资自身规模和结构的一些有益变化。一是,制造业投资占二产业投资的比重有明显提升。2001年,制造业投资占二产业比重仅为48.0%,到2009-2011连续三年制造业投资占二产业比重都维持在80%左右,比本世纪初提高了30多个百分点。二是,“双高”产业投资有所萎缩。制造业中炼钢、有色、化工都是“高能耗、高污染”产业,而10年前这些传统产业却正是衡阳的支柱产业,2001年这三大产业增加值已占到全市规模工业增加值的36.9%。从投资的先行引导来看,黑色金属冶炼及压延加工业投资占比2004年达到过31.8%的高位,到2010年之后黑色金属冶炼及压延加工业投资占比以下降到6%以下;有色金属冶炼及压延加工业投资占比2006年曾达到16.1%,到2011年有色金属冶炼及压延加工业投资占比下降到8.2%;化学原料及化学制品制造业投资占比2008年曾达到17.7%,而2010、2011年化学原料及化学制品制造业投资占比都在10%以下。近年来“双高”产业投资萎缩,势必为衡阳未来节能降耗、产业结构转型奠定了基础,为资源消耗低、环境污染少的高新企业腾出了发展空间。三是,科技含量高、附加值高的设备制造业有所提升。2004年,全市设备制造业投资占第二产业比重仅为18.6%;到2010、2011年,设备制造业投资占第二产业比重均维持在30%以上。

生产性服务业投资滞后制约经济结构调整。要分析衡阳第三产业投资效果较差的原因,我们分别汇总第三产业中盈利性较强的交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,批发和零售业,住宿和餐饮业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,共计七个行业大类投资占第三产业投资的比重;分别汇总非营利性的水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业,公共管理和社会组织,共计六个行业大类投资占第三产业投资的比重。2006年以后衡阳非营利性服务业领域投资的比重达到了60%以上,盈利性、生产性服务业占比不到40%。第三产业投资主要集中在非生产性部门和政府公共服务部门,必然导致第三产业投入多产出少,投资效果欠佳的现状。从根本上说就是生产性服务业发展滞后,生产性服务业投资未能跟上经济发展的步伐,未来必然制约了衡阳经济结构的调整。

三、未来衡阳经济结构调整的阶段目标和发展方向

从上世纪90年代以来,衡阳人民经过20多年的卓绝努力,将衡阳从一个以农业为主体的城市建设成一个工业化城市,取得了辉煌的成就。目前衡阳处于工业化中期阶段,进入“十二五”以后衡阳经济结构调整有进一步加速趋势,我们瞄准工业化后期阶段,运用统计回归等预测工具,结合衡阳实际发展态势,预测衡阳经济结构调整的阶段态势如下:

①争取到“十二五”末期城市化率超过50%;

②争取到“十三五”中期第二产业比重达到55%左右;

③争取到“十三五”中后期人均GDP超过6000美元;

④争取到“十三五”中后期第一产业占比下降到10%以下;

⑤争取到“十四五”期间农业劳动力占全社会从业人员比重下降到30%。

“十二五”进入工业化中期阶段之后,衡阳开始向工业化后期阶段迈进,结合衡阳的现实发展状况,我们认为衡阳经济结构调整的发展方向主要在以下以几个方面:

(一)加快推进新型城镇化,促进产业人口转移

“十八大”提出的新型城镇化,其核心是人的城镇化,是衡阳未来可以获取的最大改革制度红利。最近5年,衡阳城市化速度有所减慢,城市化率年均提高仅1.07个百分点,明显低于本世纪最初10年城市化率年均提高1.63%的速度;但随着国家新型城镇化步伐的推进,衡阳未来的城镇化速度将有所加快。衡阳面对新型城镇化的机遇和浪潮,一是要紧扣中央精神和步伐,切实把握“是人的城镇化,不是地的城镇化”,不搞人为“造城”,稳步推进城镇化;二是,探索户籍制度改革,放宽城市落户条件,把在城镇已稳定就业和居住的农民工有序转变为城镇居民,建立回乡企业家、大学生和农民工的创业、立业回归城市化引导机制;三是,促进小城镇科学布局、合理分工、功能互补、集约发展,继续完善和发展“西南云大”一小时经济圈的功能作用;四是,注重城镇化与工业化相结合,以工业化带动城镇化,以城镇化促进工业化,出台我市输变电装备制造、盐卤化工和精细化工、新型能源、食品和医药加工、现代物流等主导优势产业领域从业人员规范有序的市民化激励引导制度;五是,着力提高衡阳城市内在承载力,切实提高城镇化质量,把城镇化与调整产业结构、培育新兴产业、发展服务业、促进就业创业结合起来,走出一条集约、节能、生态的城镇化新路子。

(二)加快推进制造业转型升级,促进工业结构调整

加快推进衡阳制造业转型升级,主要从投资引导和产业集群两个方面着手。一方面,要增强投资领域对产业结构的引导作用。2012年,衡阳制造业增加值占GDP的比重达到33.1%,但六大高能耗行业增加值就占到制造业增加值的40.3%,加快制造业转型升级是衡阳经济结构调整的核心之一。从前面投资结构的分析我们知道衡阳部分需要淘汰的落后行业投资比重已经开始压缩,但是部分重点发展的支柱产业投资却还没有跟上来,比如2011年衡阳医药制造业投资占制造业投资的比重竟在2%以下,这势必造成该产业的未来发展后继乏力。增强投资领域的引导作用,市委市政府要有意识的引导和支持一批战略性新型产业领域的投资。另一方面,要做大做强一批有实力的产业集群。一是要形成以富士康、中兴、欧姆龙等为龙头的千亿电子信息产业基地;二是要形成以衡钢、特变电工、金杯电缆、中钢衡重为龙头的装备制造业;三是要形成以衡阳核电、太阳光伏电站及非晶硅薄膜电池、土谷塘水电站等为代表的新能源及核工业;四是要形成以水口山有色、中国五矿等为龙头的矿产品开发及加工;五是要形成以建滔化工、湘衡盐矿等为龙头的盐卤化工及精细化工;六是要形成以中建材、衡利丰陶瓷等为龙头的新材料;七是要形成以燕京啤酒、雁峰酒业、娃哈哈等为龙头的食品加工;八是要形成以紫光古汉生物制药、恒生制药等为龙头的中华养生医药和中南生物制药、化学制药;九是要形成以武广车站、南岳机场、白沙洲工业园、松木工业园、丁家桥千吨级码头等为核心的现代物流业。

(三)加快推进高新技术产业发展,促进科技拉动力量增强

高新技术产业是加速经济结构调整的战略前沿,2012年衡阳高新技术增加值占GDP的比重达到14.6%,进入工业化中期阶段之后将是衡阳高新技术产业迅猛发展的战略机遇期。一是,要创新和借鉴财税政策,积极引导企业加大科技投入。要加快实施研究开发税前抵扣,支持高新技术产业提取技术准备金,鼓励高新技术产业加速折旧,实施R&D费用向后结转或追溯抵扣。二是,要充分利用金融政策和平台,促进高新技术产业发展。对中小企业创新给予信贷和融资支持,为中小企业和该技术企业提供商业贷款担保,支持一批具备条件的高新技术企业到沪、深资本市场融资,对风险投资实施税收优惠政策。三是,要加快区域高新科技成果转化,缩短科技投入产出滞后期。确立高新技术企业在产学研联合体系中的主体功能地位,改善衡阳科技计划组织方式,推出一批区域重大科技成果转化计划项目。四是,要积极参与协同创新,拓展衡阳高新技术产业发展舞台。努力营造协同创新氛围,积极培育协同创新主体,加快衡阳大专院校和科研院所科技体制改革。

(四)加快推进现代服务业发展,促进向工业化后期阶段迈进

衡阳作为“中国现代服务业最佳投资城市”和“国家服务业综合改革试点城市”,目前应该在加快服务业综合改革领域有所作为,特别是加快生产性服务业的发展。一是,加快推进服务外包试点。鼓励企业实行主辅分离,剥离研发、物流、后勤等非核心生产内容,促进企业内部生产服务向外包化、专业化方向发展,重点推进衡阳钢管、特变电工、中钢衡重、水口山、亚新科、建滔化工、机油泵、天雁、金杯、北方光电等十家重点制造企业生产环节上下游服务外包试点。二是,加大生产性服务业领域项目投资规模。争取在“十二五”末期营利性、生产性服务业投资规模达到第三产业投资的50%以上。重点推进华阳商贸城、商业步行街、红星美凯龙购物广场、国贸中心等服务业重大项目。三是,大力发展金融服务业。支持发展创业风险基金、私募股权基金,加快推进企业债券和短期融资券发行,争取设立油茶期货交易所。四是,加快城市中心商务区规划和建设,积极引导商业企业和客商向莲湖CBD、华新中央商务区、武广新城商务区、红湖高端商务区等商业中心集聚,加快建设商务服务综合信息平台、积极发展专业中介服务、创意设计商务。

[供稿:衡阳市统计局谢浩覃]

[审核:吴天铁]

[责编:张艳]