湘潭有深厚的文化底蕴,旅游文化、名人文化及相关文化产业欣欣向荣,文化产业已经成为拉动湘潭经济增长的重要因素。国家统计局颁布的《文化及相关产业分类》标准,将文化产业定义为:为社会公众提供文化、娱乐产品和服务的活动,以及与这些活动有关联的活动的集合。共计九大行业,八十个行业小类。

在现代市场经济高度发达的今天,文化不再仅仅是个单纯的文化问题,而是一个与经济交融,以产业的形式表现出来的一个经济问题。文化产业作为市场经济下形成的新兴产业,已在综合实力竞争中表现出越来越重要的地位和作用。近年来,湘潭市通过深化文化体制改革,调整行业结构,实施资本运营,加强设施建设,文化产业与经济融生共长。文化产业发展取得了长足的进步,文化建设展现出良好局面,显示出勃勃生机和巨大潜力。

一、 湘潭文化产业发展势头良好

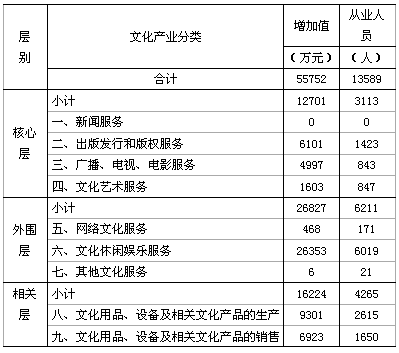

2005年,湘潭市文化产业实现增加值55752.04万元,比上年实际增长13.67%,占全市生产总值的1.5%。湘潭市文化产业从业人员13589人,占全部从业人员的5.63%。

在文化产业中,直接从事文化活动的“文化服务”各行业创造的增加值为39527.94万元,占全部文化产业70.9%,从业人员9324人,占全部文化产业68.61%;提供文化用品、设备及相关文化产品的生产和销售活动的“相关文化服务”各行业实现增加值16224.1万元,从业人员4265人,占全部文化产业的比重分别为29.1%和31.39%。

文化产业中三个层次的情况:2005年核心层实现增加值12701万元,实际增长15.3%,占全市文化产业增加值的22.8%,共有从业人员3113人,占全市文化产业从业人员的23%;外围层实现增加值26827万元,实际增长12.3%,占全市文化产业增加值的48%,共有从业人员6211人,占全市文化产业从业人员的46%;相关层实现增加值16224万元,实际增长11.4%,占全市文化产业增加值的29.2%,共有从业人员4265人,占全市文化产业从业人员的31%。核心层、外围层、相关层实现的增加值之比为23:48:29,从业人员之比为23:46:31。

2005年湘潭市文化产业主要指标

分行业看,在“文化服务”的7个行业类别中,文化休闲娱乐服务业实现增加值26353.4万元,占全部文化产业增加值47.27%,所占份额最高;其次是出版发行和版权服务业,实现增加值6101.28万元,占10.94%;居第三位的是广播电影电视服务业,实现4997.05万元,占8.96%;其余依次是文化艺术服务、网络文化服务、其他文化服务、新闻服务。从吸纳的从业人员来看,文化休闲娱乐服务业有6019人,所占份额最高;其次是出版发行和版权服务业,有1423人;居第三位的是文化艺术服务,有847人;其余依次是广播电视电影服务、网络文化服务、其他文化服务行业、新闻服务。

在“相关文化服务”的2个行业类别中,文化用品、设备及相关文化产品的生产行业实现增加值9301.3万元,占全市文化产业增加值的16.68%,从业人员2615人,占全市文化产业从业人员的19.24%;文化用品、设备及相关文化产品的销售行业实现增加值6922.8万元,占全市文化产业增加值的12.42%,从业人员1650人,占全市文化产业从业人员的12.14%。

综上所述,湘潭文化产业已初具规模,产业结构有待于调整和优化,并在此基础上逐步建立文化产业新格局,促进文化产业规模的扩大和水平的提高。

二、湘潭文化事业不断向前发展

1、新闻出版业持续稳定发展

近年来,湘潭新闻出版业在经济社会发展中的地位进一步提升,新闻出版工作跃上了一个新台阶。全市新闻出版业机构数为47个,从业人员1423人,资产总计34286万元,实现增加值6101万元,比去年增长9.1%。随着家用视听设备的普及和升级换代,音像制品种类丰富,数量猛增,2005年出版音像及电子出版物150种。

2、广播电视整体实力明显增强

截止2005年底,全市广播电视系统共有从业人员520人,资产总额32578万元,形成了集广播、电视、节目制作、播出、无线、有线等多种传输覆盖以及相关产业链的事业、产业格局。2005年全市共有广播电台1座,公共广播节目套数2套。全市共有电视台1座,电视节目套数5套,广播电视台3座。广播电视节目播出、制作能力有较大提高。2005年全年广播节目播出时间13140小时,与上年持平,制作广播节目时间9307小时,比上年增长15.9%。全年电视节目播出时间37110小时,比上年增长22.6%;制作电视节目时间6703小时,比上年增长16.13%;全市广播、电视综合人口覆盖率达到了100%和91.32%。有线电视用户181797户,入户率20.91%。

作为广播电视业主体收入的广告经营收入仍保持较大幅度增长。2005年广播电视业广告收入2646万元,增长8.09%。网络收入、收视费收入稳步增长,表明湘潭市广播电视业已进入新的发展时期。

3、文化艺术日益繁荣

2005年全市文化机构953个,从业人员3879人。其中群众艺术馆5个、文化馆6个、文化站81个,共有从业人员253人;文化艺术表演团体9个,从业人员303人;图书馆5个,从业人员81人。

2005年全市文化系统艺术表演团体国内演出645场,观众87.7万人次,总收入444万元,比上年增长21.4%,其中演出收入132万元,增长19.5%。全市艺术表演场馆4个,坐席数2311个,演出场次455场次,观众9万人次。全市5个公共图书馆,馆藏量136.1万册(件)。全市文化事业的繁荣进一步为文化产业的兴起创造了良好的社会文化氛围。

4、旅游产业规模不断扩大

湘潭位于湖南省的中部,这里人杰地灵、物华天宝,是一代伟人毛泽东、著名军事家彭德怀、黄公略、陈赓、谭政的故乡,也是世界文化名人齐白石的故乡。湘潭作为红色旅游基地,有着得天独厚的旅游资源。2005年全市共接待海内外游客626.7万人次,比上年增长11%;旅游综合收入26.72亿元,增长12%。全市共有旅游景区21处,风景名胜区2个,旅行社24家。

三、湘潭文化产业有待进一步发展

湘潭文化产业近年来取得了较大进展,但还处在初级阶段,尚需大力开发。

1、文化产业管理模式落后

现行的文化管理体制沿袭了计划经济的管理体制,存在管办不分、政事不分、政企不分、事企不分的弊端,政府管理部门职能交叉、权责不明,造成管理的错位、越位、缺位。对文化建设采取单一管理模式,由政府包揽,一切都是按照计划进行的,致使文化发展缺乏活力和竞争力,体制上的问题制约着文化产业的发展。

2、文化产业总体规模偏小、层次较低

近年来,湘潭的文化产业整体上仍处于起步和发育阶段,产业的发展规模较小,档次不高。如湘潭的书刊发行市场虽然个体、民营书店日显活跃,但从整体上来说,真正有品位、上档次、成规模的书刊市场仍未形成;在娱乐文化业方面,除一代天骄、湘潭大剧院等少数几家民办文化娱乐单位规模较大、档次较高外,条件差、规模小、小本经营的歌舞厅遍布大街小巷;印刷行业的生产方式仍停留在手工作坊上,印刷品的生产和销售只不过是小规模的、零散的,没有形成完整的产业链;文艺剧团不能自食其力,还需靠政府财力的支持才能维持其勉强运作,链式发展规模、产业效益根本无从谈起。

3、文化产业结构不够均衡

湘潭文化产业虽然已经初具规模,但结构不合理,相关产业所占比重偏低。核心层、外围层、相关层三者的增加值之比为23:48:29,全国平均水平为24.7∶23.3∶52.0。从中可以看出,湘潭文化产业的相关部分仅占29%,远远低于全国52.0%的水平,湘潭文化用品、设备及相关文化产品的生产和销售还没有达到一定的规模,不具备一定的竞争力。

4、文化产业基础设施落后

湘潭市各个文化行业设施严重落后,其中电影放映业最为突出,大部分电影放映院是“50年代的房子,70年代的椅子,80年代的机子”,影厅内冬冷夏热,最基本的服务都不能保障。印刷业的设备也极为简陋,如全市的几家国营印刷企业,市彩印、一印、湘潭县印、湘乡市印均因设备落后、老化处于停业状态。

四、对发展湘潭市文化产业的有益探索

当前,湘潭市文化产业发展面临着难得的历史机遇,我们必须以坚持“双百”方针,以繁荣文艺为中心,以提高人的素质为核心,以改革改制为突破口,以满足人民群众日益增长的文化需求为出发点,努力保护和合理配置文化资源,盘活现有资产,实现资产升值、产业提速,跨越发展。

1、加快文化体制改革,进一步解放和发展文化生产力。改革是解放和发展文化生产力的唯一出路。湘潭文化体制改革还处在起步阶段,制约文化发展的体制性、根本性问题还没有解决,面临的主要问题依然是改革不够、文化产业发展不够。因此,必须坚定不移地推进改革、加快发展。要按照管办公开的原则,进一步理顺政府与文化企事业单位的关系,按照职能清晰、产权清晰、责任清晰的原则,逐步建立与社会主义市场经济体制相适应,与社会主义政治体制相协调,与社会主义精神文明建设要求相符合,党委领导、政府管理、行业自律、企事业单位依法运营的文化管理体制,促进文化事业和文化产业共同繁荣。

2、拓宽投融资渠道,为文化产业发展提供资金支持。湘潭文化产业基础设施落后,结构不够均衡,总体规模偏小、层次较低,严重影响湘潭文化产业的发展,资金不足,又是湘潭文化产业发展的一个“瓶颈”,文化产业的发展仅仅靠政府财政的投入是不够的,要消除制约文化产业发展的投资体制障碍,逐步建立以国有资本为主导的投资主体多元化、投资方式多元化、投资机制市场化的新型文化投融资体制,为文化产业发展铺平道路。

3、继续充分利用湘潭市特有的“伟人、名帅、名人”资源,打造文化旅游业特色品牌。湘潭应切实抓住国家大力发展红色旅游的历史机遇,顺应长株潭经济一体化进程,依托独特的旅游资源,以韶山为龙头,以昭山风景名胜区和湘江生态景观带为中心,以水府旅游区和白石旅游区、乌石景区为两翼,以红色旅游为主导,以专访旅游为辅助,以“伟人故里,山水湘潭”为品牌,实行保护性开发建设和互补性错位发展,将韶山建设成为中国最佳红色旅游基地,将湘潭建设成为长株潭生态休闲中心和中国优秀旅游城市,充分发挥好湘潭旅游业资源。

4、加大政府扶持力度,大力发展农村文化产业。现在农村文化产业正处于一个薄弱阶段,农村大部分地方没有闭路电视,没有图书室,农民一年四季几乎看不到一场电影,看不到一张报纸。农民把大量的空暇时间浪费在打牌赌博上,给社会治安带来不稳定因素。因此需要各级政府特别是乡镇领导高度重视农村文化建设,把农村文化建设纳入当地国民经济和社会发展总体规划,纳入各级政府财政预算。把发展文化产业与农村文化建设结合起来,加大对农村文化工作的扶持和投入,使农村文化建设事业与文化产业齐驱并进。

5、加强人才队伍建设。文化产业是高技术与高文化高度结合的领域。湘潭文化产业能否快速发展壮大,除了体制、资金等因素外,归根到底是人才。首先,要根据湘潭市文化产业发展的需要,通过文化交流、项目协作等途径,有针对性地引进一批既懂管理又懂文化专业,既了解国际文化市场运作,又熟悉国内文化市场规则的复合型人才,提高湘潭市文化产业的创新、策划、生产水平;其次要充分利用现有的人才资源,深化文化企业单位的人事改革,通过竞争上岗、公开招聘等形式,优化配置、合理使用人才。

[湘潭市统计局 供稿]