1995年末,湘潭市委、市政府在湘潭——老工业基地工业发展面临最大困难之时,制定了“强工富市”的经济发展战略,明确了全市形成以经济建设为中心,经济建设以工业为重点,工业以管理与创新为关键的思路。从而,推进工业化进程正式启动。十年实践,十年风雨,湘潭工业实现了重大转变,获得了快速发展,主导产业地位进一步巩固和提升,工业化进程明显加快。

一、演变与成就

从十八世纪中期英国工业革命开始,工业化一直是世界各国经济发展的中心内容,工业文明迅速改变着世界的面貌。目前,工业化水平高低,已经成为一个国家或地区发达与落后、强大与弱小的基本标志。在1995年以来,湘潭市委、市政府认真贯彻发展战略,进行工业改制,围绕打造湖南先进制造业中心,建设工业园区,大力招商引资,加大工业投入,治理和优化经济环境,引导和扶持工业企业,促进产业优化升级,推动工业结构优化升级,推行现代工业企业制度,采取资产重组和债转股措施帮助国有企业扭亏脱困等,有效地促进湘潭工业的重大转变,取得了前所未有的成就。

(一)结构调整取得突破性进展。

“九五”至“十五”的十年时期,湘潭市工业在所有制结构、产业结构、企业组织结构和地区结构等方面都发生了积极的变化。

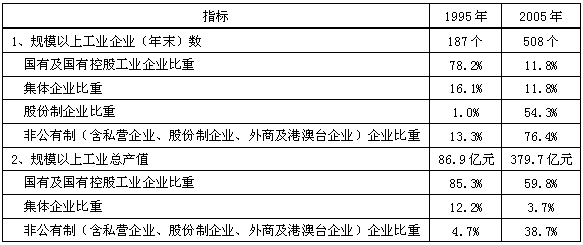

多种经济成分共同发展的经济结构更趋明显。近十年时期,政府投入改制成本,国有企业进一步深化改革,采取改组、改造、联合、兼并、租赁、破产等形式,使部分产权单一的纯国有企业,转化为产权多元化的国有控股企业或其他经济类型企业。集体企业的发展日益受到挑战,越来越多的企业进行改制,其比重有较大幅度的下降。至2005年底,全市国有、集体工业企业改制面达到了85%。非公有制工业经济已经成为工业发展的重要推动力。工业结构的转变发展情况比较,见表1。

表1 1995年与2005年湘潭市规模以上工业结构与发展情况比较

产业结构优化升级进程加快。近十年时期,湘潭工业在传统的冶金、机电、纺织、化工四大产业稳步发展与演变的基础上,培育出当前的十大产业集群。其中电工电气成套装备、钢铁及制品、矿山装备、皮革及制品等产业集群中的龙头企业掌握了核心技术。在湘潭市1995年规模以上工业总产值86.9亿元中,四大产业占59.1%。在湘潭市2005年规模以上工业总产值379.7亿元中,十大产业集群的产值261.03亿元,占了68.7%,其中钢铁产业集群比重达37.3%,为各行业之首。具体情况见表2。

表2 2005年湘潭市十大产业集群规模以上工业产值、增加值构比情况

注:①湘莲槟榔等产业集群中规模以下企业较多;汽车产业集群主要产能于2006年投产。

上述产业结构的调整,引起轻重工业结构的改变。轻重工业产值的比例由1995年25.5:74.5,变为2005年的20.3:79.7,霍夫曼比例从0.34降为0.25。

大型企业和企业集团的主导地位加强。近十年时期,湘潭涌现出一批企业集团,成为国民经济的中流砥柱。2005年全市大中型工业企业数为32个,占规模以上工业的6.3%;大中工业企业产品销售收入占规模以上工业的比重,由1995年的53.5%上升至2005年的66.2%。湘钢、湘机、电化、江南、江麓、怀其、迅达、平安等工业企业集团迅速发展壮大,实行现代工业企业制度,市场竞争力和自主创新能力不断增强。湘钢、湘机、江南、江麓、湘电、金迪、湘铝、东信、韶峰、迅达等“十大标志性”企业2005年实现增加值175.54亿元,占规模工业的46.2%,比1995年的21.6%提高26.6个百分点。

(二)初步实现从外延扩大再生产向内涵扩大再生产的转变。

“九五”时期,湘潭工业以新增工业项目为主,工业生产以外延扩大再生产为主。到了“十五”时期,向内涵扩大再生产转变:一是狠抓老国有、集体企业改制再生和建设工业园区,增加新的工业企业;二是企业坚持以提高经济质量和效益为目标,在技术创新上加大投入,注重自主知识产权的创造,注重核心技术的掌握,注重品牌的打造,提高增加值率,提高产能利用率。

1996~2005年,湘潭市工业增加值的增长速度分别为9.0%、4.6%、2.0%、6.3%、11.3%、12.3%、12.9%、13.8%、22.9%、17.1%,“九五”时期平均每年增长6.64%,“十五”时期平均每年增长15.8%。1996~2005年全市工业投资总额达293亿元,占全社会总投资额的38.0%。“十五”时期工业对GDP增长的贡献率逐年增长,分别为38.8%、43.8%、43.9%、46.7%和51.6%。

“十五”期间,湘潭市委、市政府把工业园区重视为经济对外的窗口,工业融资的洼地,产业链条的纽带,工业发展的平台,经济增长的亮点。园区经济从无到有,发展迅猛,现有的6个工业园区至2005年底引进工业企业 219个,已有从业人员2.6万人,2005年实现工业总产值72.5亿元,比上年增长148.6%,占全市全部工业总产值的16.2%。

2005年,全市全部工业增加值达到138.10亿元,比1995年增加110亿元,平均每年增长(可比价)19.2%,其中规模以上工业增加值118.13亿元,平均每年增长(可比价)23.8%;规模以上工业新产品产值达到51.8亿元,拉动全市规模工业总产值5个百分点的增长;高新技术产品产值156.14亿元,比2000年增长210.8%,年平均增长25.5%,高于同期全部工业产值的增长水平。由于产品的创新和质量的提高,2005年规模以上工业实现出口交货值33.84亿元,占销售产值的9.0%。出口对工业增长的贡献率,达到38.5%。2005年湘潭市人均(按常住人口计算)工业增加值为5072元,比全省平均数高出1549元。

由于一批企业掌握了核心技术,一大批传统产品列为了国优、部优、省优产品。由于不断创新,近期一大批企业为自己的产品申报“省名牌产品”和“中国名牌产品”。

循环经济有喜人的起步。在“十五”时期,有一批项目已产生了良好的社会效益和经济效益。如湘钢公司和佳力资源公司每年将焦炉煤气、高炉煤气等余能回收制热、发电,每年回收能相当于80万吨标煤。湘电公司每年将发电后的粉煤灰回收加工,供给水泥制造和水泥制品单位,每年实现产值1500万左右。

(三)企业经营从注重增长速度向以效益为中心转变。

1995年,湘潭规模以上工业企业亏损面达到32.5%,其中国有及国有控股企业亏损面达到37.6%,经济效益较差。“十五”时期效益好转,2001~2005年湘潭规模以上工业经济效益综合指数分别为95.8%、105.1%、113.1%、146.8%和146.2%。2005年实现利税总额29.5亿元,比1995年增长44.4倍;其中大中型工业企业实现利税18.7亿元,而1995年大中型工业企业的利税总额为-0.22亿元。

国有企业在“十五”期间扭亏增盈取得了显著效果。2005年全市国有及国有控股工业企业实现利润总额7.85亿元,比1995年增加8倍。至2005年,湘潭90%国有大中型企业摆脱了困境。

二、困难与挑战

“九五”、“十五”时期,湘潭工业虽然取得了突出成绩,但相比而言仍然称不上一个工业强市,也存在一些突出问题,面临各种严峻挑战。

1、技术创新的进展较慢,工业结构有待进一步优化。高新技术产业虽然获得较快的发展,但技术层次较低,拥有自主知识产权的技术较少,掌握核心技术的企业不多,其发展受制于人。一些高新技术产品的关键技术、关键零部件需要大量外购或进口。企业的R&D(研究与试验发展)经费支出占销售收入的比例还偏低,影响到产品的技术升级。2005年新产品的产出率为13.6%,还处于中低水平;2005年高新技术产品产值占全部工业总产值的35%,离工业化的需求(70%)还差一半。

2、工业竞争力不强。第一,工业效益不佳,企业盈利能力有限。2005年,湘潭规模工业实现利税总额23.59亿元,排在全省第6位。国有企业由于固有的一些困难,扭亏增盈还须长期努力;在部分行业生产能力过剩的情况下,淘汰落后生产力,从而使湘铝、金迪等一部分企业市场占有率较低。第三,在消费生产中,目前拥有“中国名牌产品”称号的企业仅有迅达集团公司1个,尚无一家拥有“中国驰名商标”。

3、国有企业负责率高、资本金不足、社会负担重等问题仍未妥善解决,生产经营形势不容乐观。2005年,国有及国有控股工业企业实现增加值62.8亿元,仅增长10.29%,增幅低于全市规模工业平均水平8.7个百分点。

4、受当前资源和环境的制约,提高经济效益难度较大。由于近几年的资源紧张与涨价,能源价格不断攀升,物流成本增加,部分产品出口退税的取消,加上市场中大部分产品出现相对的供过于求趋势等,湘潭工业企业获取较高利润的空间越来越小。加上湘潭工业为高能耗工业(2005年规模以上工业能耗系数为1.5吨标煤/万元产值,比全省能耗系数高出0.4),受资源、能源影响的程度更大。

5、全球经济一体化对湘潭工业企业提出挑战。加入WTO,各地都面临一个更加开放的市场,各种贸易保护政策逐步被取消,对各类型企业都提出了更高的要求,甚至需要付出一定代价。

三、进程与展望

近十年尤其是在“十五”期间,湘潭工业的变化与发展,大大推进了湘潭工业化进程。

(一)湘潭工业化现状评估

“十五”时期,全市全部工业增加值年均增长19.2%,比GDP年均增长高7.2个百分点,其中规模以上工业增加值平均增长23.8%。2005年,全市全部工业增加值138.10亿元,比上年增长17.1%,拉动全市GDP增长6.4个百分点,比全省平均高出1.3个百分点。由于工业的快速发展,GDP构成中二产业已排在第一,一、二、三产业的构成比为15.43:43.33:37.65。

按照党的十六大提出的实现工业化要求,根据我国现期普遍采用的国际指标体系,并以此为标尺对湘潭工业化进程进行一个初步评估。

1、人均GDP处于工业化中期阶段。

人均GDP是划分工业化阶段的最基本指标。2005年湘潭市人均GDP为13472元,按美元与人民币汇率计算为1643美元。由于直接按汇率计算低估了湘潭市人民的实际购买力和消费水平,因此我们根据世界银行按购买力水平计算的2000年我国人均GDP与直接按汇率换算的人均GDP之比(4.7倍)推算,并兼顾到以处于相同发展阶段的发展中国家的物价水平作为基准,人民币购买力平价的理论值则为1美元=5.63元,按此方法进行推算,湘潭市2005年人均GDP为2392美元左右,在理论界划定的初期、中期、后期中,刚好达到工业化中期阶段2352美元的水平。

2、从产业结构看,湘潭工业处在工业化中期阶段。

在2005年GDP中,湘潭一产业比重为15.43%,处于工业化中期阶段;二产业比重为43.33%,比2004年提高了1.53个百分点,而三产业比重比2004年则有所下降,故判断湘潭工业已处于工业化中期阶段。

3、从就业结构看,湘潭工业化接近中期阶段。

随着人均收入的提高,劳动力将由一产业向二产业转移,随着人均收入的进一步提高,劳动力又将会由二产业向三产业转移。理论界依此将工业化进程划分为初级产品生产阶段、工业化初期、工业化中期、工业化后期、发达经济阶段等五个阶段。2005年末,湘潭市从事一产业的劳动力占比为46.5%,二产业劳动力占比为27.3%,三产业劳动力占比为26.2%,一、二产业劳动力占比接近第三阶段的标准(分别≤46.1%、≥26.8%)。

4、城乡结构表明湘潭工业化程度处于中期阶段。

理论界认为,在工业化初期,城市化率在30%以下;在工业化中期城市化率在30%-60%之间;在工业化后期,城市化率在80%以上。2005年湘潭市城市化率为44.1%,具有工业化中期的显著特征。

5、消费结构表明湘潭离实现工业化仍有一段距离。

食品消费占家庭消费的比重是消费结构转变的重要标志之一。根据国际上的一般规律,实现工业化时,食品消费比例为30%或以下。2005年湘潭市城镇居民人均食品消费支出占生活总支出比重(恩格尔系数)约为37.2%,农村居民恩格尔系数为49.3%。综合城乡居民恩格尔系数约为43.8%,离30%还有较大差距。

6、对湘潭工业化进程的总体评价:湘潭正处于工业化中期水平。

2005年湘潭新型工业化发展指数(见表3)由2001年的49.4%上升到65.4%,提高16个百分点。

表3 湘潭新型工业化发展指数

(二)对促进湘潭工业更快更好的思考

“九五”、“十五”时期湘潭工业的进程,为湘潭工业以后的发展奠定了良好的基础,也在“十一五”开局起步之年保持了良好的发展态势。2006年1-5月,湘潭规模以上工业发展速度为121.8%,在稳定增长的高平台上运行。

如何促进湘潭工业更快更好发展,是一个值得大家思考的重点和难点问题。各级党委、政府及有关部门应供助国家促进中部崛起之东风,利用扶持老工业基地之政策,认真贯彻落实国家“十一五”发展规划和省委关于大力推进工业化进程的决议,坚定不移地实施“强工富市”发展战略,有效地发挥宏观调节和扶持企业的功能。总结前十年湘潭加快工业发展的经验,在“十一五”时期或更长时期内应该把握以下几点:

1、“三化”并举,工业优先。城市化是工业化的结果,工业化是农业产业化的出路,农业产业化是工业化、城市化的后劲。在“三化”中,工业化起着主导作用。推进了工业化,就推动了整个经济社会的发展。根据湘潭工业的特点,在优先工业发展中应以打造湖南先进制造业中心为重点,全面发展各个行业。

2、拉长产业链,“产品”转“产业”,推进产业集群发展。湘潭的钢铁冶炼及压延加工、电机制造、矿山装备制造及皮革鞣制及加工等行业的龙头企业,拥有核心技术和自主知识产权,他们的每个优质产品,加资源整合,加信息互通,加集团集群,都可成为一个大的产业。湘潭的十大产业集群已初步形成,完全有可能做得更大,做得更强。湘潭的工业企业,应在不影响活力的前提下,建成各种类型的产业集群,打造成经济“航空母舰”,具有更强的优势与竞争力。

3、突出项目带动,继续企业改制,建好工业园区,加力招商引资,重点扶持品牌企业,加速工业发展。这是整体规模和产能的扩张,也是企业外延式扩大再生产。这些措施符合湘潭的市情,是必要的选择。

要充分用好工业园区这个发展平台,充分利用品牌,充分利用各种有利因素,引导生产要素向产业集群靠扰,走出一条符合湘潭实际,适应市场竞争,满足企业各方要求,自愿合作、互动双赢的产业集群的发展路子来。

预计到2010年湘潭工业能实现量的跨越——上规模的工业企业达1000户;过亿元产值的工业企业达100户,其中过100亿元产值的企业2户;工业总产值达1000亿元,工业增加值达300亿元,其中六大工业园区占到50%。

4、实现技术进步和技术创新,发展工业循环经济,走新型工业化道路。十六大报告提出了“坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业路子”的要求。

一是要下大力气实现技术进步和技术创新。科学技术是第一生产力,是先进生产力的集中体现和主要标志。企业自主创新能力不足,将难以为湘潭经济发展提供强劲的动力支持。党的十六届五中全会指出,在“十一五”时期,要立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐。对于企业而言,技术进步和技术创新是企业能够不断发展壮大的关键。实践告诉我们,自主创新虽然最初的成本较高,但却避免了引进技术时要支付的高昂代价。做大做强主导产业和主导产品,提高企业的核心竞争能力,建立和完善产学研紧密结合的机制,加快先进技术的引进、吸收、创新,利用高新技术嫁接改造传统产业,推动企业的技术进步。创新对企业核心竞争力的形成和持续发展更具有深远的意义。企业只有通过研发投入和自主创新,才能真正掌握自身的发展命运;也只有不断创新,企业才能保持持久的竞争力。

二是要有计划、有组织、全面引导循环经济的发展,要建立长效的激励机制和提高技术支撑能力,推进循环经济。我国人口多、资源少、生态环境脆弱、单位GDP所消耗的能源和矿产资源的显高于世界平均不平。只有实行低消耗、低排放和循环使用,才能减轻经济增长对资源供给和环境保护的压力,保证我国经济长期的平稳、较快的增长。作为企业来说,既要注重自身的循环经济,更要注重企业之间的循环经济。重视发展循环经济,不仅将促进我国工业发展与资源环境的相互协调,而且通过对资源的循环往复使用,减少废气物的排放,降低能耗,从而,也将提高企业的效益。

预计到2010年湘潭工业能实现质的飞跃——拥有国家或省“名牌产品”称号的产品100个以上;规模以上工业实现利税总额100亿元以上,经济效益综合指数165%以上;规模以上工业万元工业增加值综合能耗降低20%;循环经济全面推进,新型工业化指数70%以上。

[湘潭市统计局 张海斌 供稿]