三次产业结构指国内生产总值依据产业部门分类,将21个产业部门按照农业、工业建筑业、服务业进行三次分组所形成的一、二、三次产业结构。经济运行规律揭示,一个国家或地区经济发展水平的高低与三次产业结构的比重呈直接相关关系。一般说来国民收入处于贫困温饱阶段,三次产业结构呈现一、二、三特征;国民收入处于小康阶段三次产业结构呈现二、一、三或二、三、一特征;国民收入处于富裕阶段,三次产业结构呈现三、二、一特征。因此对三次产业的发展变化过程适时地进行比较分析,有利于调整和进一步优化产业结构,健全和完善相互支撑的产业体系,推动和促进国民经济的和谐发展。

一、三次产业结构发展现状

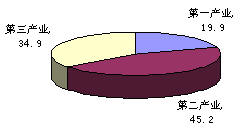

2004年岳阳市实现生产总值590.31亿元,三次产业结构比重为(常年统计数据)19.9:45.2:34.9;2005年预测为18.8:46.8:34.4;与全省全国比较,2004年湖南省三次产业结构为20.6:39.5:39.9;全国为15.2:52.9:28.3。第一产业比重略低于全省平均水平,高于全国水平4.7个百分点。诺贝尔经济学奖获得者西蒙·库兹涅茨认为,在工业化初期和中期阶段,产业结构变化的核心是农业和工业之间“二元转化”,当第一产业比重下降到20%以下,并且工业的比重高于服务业,这时进入了工业化中期阶段;当农业比重降低到10%左右,工业比重上升到最高水平,此后服务业比重逐步高于工业比重,工业化进入后期阶段。三次产业结构呈现第一产业比重大产业结构水平低,第三次产业比重大产业结构水平高的发展趋势。依据这一理论判断,无论是常年统计资料还是普查调查资料,2004年三次产业结构表明,岳阳市经济已进入工业化中期阶段。三次产业结构图示:

二、三次产业结构发展变化比较

三次产业结构变化即包括三次产业之间的变化,也包括各产业内部结构变化。

1、三次产业结构发展变化。岳阳市三次产业结构变化具有四大时点特征:1949年岳阳市三次产业结构为93.0:3.2:3.8,呈一、二、三布局,是典型的农业经济;1978年演变为43.9:47.4:8.7,第二产业比重首次超过第一产业,呈二、一、三布局,工业得到了长足发展;1996年变化为31.7:35.8:32.5,第三产业比重首次超过第一产业,呈二、三、一布局,商业和服务业逐步兴旺;2004年进一步调整为19.9:45.2:34.9,第一产业比重首次下降到20%以下,标志着岳阳经济进入工业化中期阶段。岳阳市主要年份三次产业走势图示:

2、第一产业内部结构发展变化。1949年,第一产业总产值1.44亿元,其中种植、林、牧、渔业比重为85.0:2.0:10.4:2.6;1978年为8.85亿元,内部比重为80.4:3.0:14.9:1.7;2004年总产值189.91亿元,内部比重演变为45.8:2.8:39.0:12.4。与1978年相比,2004年种植业比重下降了34.6个百分点,牧业和渔业分别上升了24.1和10.7个百分点。建国以来特别是改革开放以来,岳阳农业改变了以粮食为主的单一种植业结构,形成了以粮食为主多种经营的种植业、以猪、牛、羊、家禽为主的牧业和以名特水产品为主的渔业三业并举的局面。2004年第一产业三大主产品粮食总产值58.48亿元、生猪总产值60.54亿元、鱼类总产值20.22亿元,分别占第一产业总产值的30.8%、31.9%和10.6%。

3、第二产业内部结构变化。按照隶属关系分类,岳阳市第二产业中工业结构变化表现为三个阶段,即1952年之前为第一阶段,表现为以地方工业为主、中央省属工业为辅,其地方与中央省属工业比重为62.5:37.5;1953年在“三五一七”工厂入驻岳阳一年后地方工业与中央省属工业比重为49.4:50.6,后者比重高于前者;1969年岳阳化工总厂9大分厂入驻,使1970年地方与中、省工业比重达到39.5:60.5;1979年随着洞庭氮肥厂的入驻,1980年地方工业与中央省属工业比重达到28.7:71.3。80年代乡镇企业兴起后,地方工业比重逐渐上升,1987年地方工业与中央省属工业平分秋色,至此中省工业占主导的工业发展第二阶段结束;第三阶段从1988年开始,中省工业在规模工业中仍占着相当重要比重,但在全部工业中比重低于地方工业,1990年全部工业中地方与中省工业比重为53.9:46.1,2000年为57.6:42.4,2004年为64.7:35.3,以县域经济为主体的地方工业逐渐发展壮大,成为推动岳阳经济发展的有生力量。

按照产业部门分类,岳阳市工业主要行业结构特色表现为非资源型工业为主、资源型工业为辅。2004年第一次经济普查资料显示:全市3129个工业法人单位完成销售收入647.20亿元,其中2257个资源型工业法人单位完成241.38亿元,占37.3%;872个非资然型工业单位完成销售收入405.83亿元,占了62.7%。非资源性工业中销售收入位居前6位的大行业为:8个石油工业233.10亿元,占36.0%;319个化学工业(含化、纤、橡、塑)100.00亿元,占15.5%;239个机械机电工业等设备27.7亿元,占4.3%;131个金属压延加工及制品制造16.85亿元,占2.6%;45个电力工业14.73亿元,占2.2%;33个医药工业12.26亿元,占1.9%。资源型工业销售收入居前5位的为:612个食品工业103.89亿元,占16.1%;147个造纸工业50.71亿元,占7.8%;832个非金属矿物制品业31.05亿元,占4.8%;123个纺织服装鞋帽业13.2亿元,占2.0%;208个木、竹、藤及家具业10.24亿元,占1.6%。

4、第三产业内部结构变化。第三产业比重上升主要源于内部结构变化。1980年以前,第三产业内部结构主要是传统的交通邮电业和批零贸易餐饮业两大块;改革开放后,许多新兴的服务行业先后发展起来,使第三产业内涵不断扩大,第三产业比重急剧上升。2004年交通运输、仓储及邮电通信业增加值占全市GDP比重为9.0%,比1980年提高6.3个百分点;批零贸易餐饮业增加值占7.7%,比1980年提高0.3个百分点;金融保险业比重3.4%,比1995年下降0.2个百分点;房地产比重3.7%,比1995年上升0.7个百分点;其他社会服务业比重为11.1%,比1995年上升5个百分点。

第三产业发展的集中度比较高。据经济普查统计,全市第三产业法人和产业活动单位13401个,岳阳楼区2206个,占了第三产业总数的16.5%,其中交通运输、信息软件业中的63.4%、批零住宿餐饮业中的38.8%都集中在楼区,全市服务业营业收入的60.0%、限额以上批零贸易业销售收入的69.8%都来源于楼区。

三、产业结构中存在的主要问题

1、第三产业比重偏低。按照西蒙·库兹涅茨关于三次产业结构演进规律的理论,一般而言,第三产业增加值所占的比重越大,产业结构水平越高,反之则越低。2004年,第一产业比重比2000年下降4.9个百分点,但第三产业比重仅上升0.1个百分点;第三产业比重为34.9%,比全省平均水平低5个百分点,分别低于长沙(46.3%)、株洲(36.9%)、湘潭(41.6%)、衡阳(39.0%)、邵阳(40.0%)、郴州(38.8%)、略高于常德的(34.2%)。第三产业内部结构中一是具有资源优势的旅游业、物流业未形成支柱产业;二是本地批零贸易业没有形成有辐射功能的大商业格局;三是房地产业投入规模与税费增长正相关性不强。

2、第二产业吸纳劳动力严重滞后。根据配第—克拉克所阐述的三次产业劳动力就业结构的发展规律,即随着人均国内生产总值水平的提高,劳动力首先由第一产业向第二产业转移;当人均国内生产总值进一步提高时,劳动力便向第三产业转移。但是岳阳市劳动力的产业结构严重滞后于产值结构。2000-2004年三次产业就业和产值结构对比表:

表中显示,第二产业产值上升了4.8个百分点,但就业率仅上升了1个百分点,第二产业就业率没有与第二产业产值比重同步上升;第二产业就业率与第二产业产值比严重失衡;第一产业从业人员比重偏大,第二产业吸引劳动力严重偏低,第一产业劳动力很难向第二产业转移;岳阳市产业就业结构严重滞后,低于全省50.3:21.5:28的平均水平,成为制约全市发展效益型经济的一大瓶颈。

3、三次产业链条衔接不紧。主要表现为资源型工业弱小,未能主导和带动第一产业的滚动发展。经济普查显示2004年资源型工业法人单位完成销售收入241.38亿元,占全市工业法人单位全部收入的37.3%,2004年,农林牧渔业总产值189.91亿元,资源型工农业总产值合计431.29亿元,相当于整个工农业总产值的40%。非资源型工业的销售收入占了工农业总产值的60%,但却无法带动本地优质资源的发展,造成本市主导工业与本地优势资源不能优势互补,形不成合力;而资源型工业由于弱小,不能构建带动资源型农业滚动发展的强势产业链,成为制约岳阳发展效益型经济的又一瓶颈。

4、高能耗产业偏大。2001-2004年岳阳市每万元GDP平均消耗3.63吨标准煤,而同期全省平均水平却只消耗1.2吨标准煤,每万元GDP吨标准煤消耗率相当于全省平均水平的3倍。以石化和火电能源为主体的工业结构,使岳阳的工业呈现出高能源消耗特征,成为岳阳规模工业效益在全省长期偏低的主要原因。2001至2003年,石化工业实现增加值146.71亿元,利润亏损16.43亿元,2004年普查显示石化工业利润亏损9.79亿元。

5、科技创新力不足。经济普查统计2004年696户规模工业有科研活动的44户、有新产品开发的33户、有科研机构的23户,仅占规模工业的6.3%、4.7%和3.3%。岳阳市工业普遍存在着科技含量不高、自主创新能力不强的通病。特别是食品和纺织行业表现尤为突出。工艺落后,设备老化,科技力量薄弱,产品科技含量不高,自主创新的品牌不多,缺乏市场竞争力,成为资源型经济难以做大的主要原因。

6、产业投资结构不够优化。2003-2004年城镇以上固定资产投资中第一、二产业投资合计占48.6%,其中农林牧渔业投资仅占0.8%,资源型工业投资仅占18.8%,资源型工农业投资合计只占19.6%,优势的产业资源没有得到相应的固定资产投资的开发,没有形成吸纳“资本要素稟赋”的洼地效应。

四、三次产业结构调整方向

1、第一产业调整方向。调整目标,力争2010年第一产业增加值达到160亿元,占三次产业结构比重由2004年的19.9%下降为2010年的15.0%。调整方向:一是种养殖结构调整。进一步优化粮、猪、鱼为主导、多种经营、六畜并举的种养殖结构,在重点保护粮、猪、鱼三大主导产品稳定增长的同时,积极发展油棉麻薯、蔬菜茶叶、水果湘莲、牛羊家禽、竹木药材等其他种养殖业品种、扩大其他种养殖业规模、提升其他种养殖业产值,使粮、猪、鱼主导产品与其他种养殖业总产值的比重由2004年的73.3:26.7调整为2010年的64:36。二是品牌结构调整。要加快品牌的更新换代,不断淘汰劣质品牌、增加优质品牌;要提高自主创新能力,提升品牌的科技含量;要注重品牌的安全质量,发展无害农业、打造绿色品牌;要加大宣传力度,扩大洞庭湖绿色生态农业品牌效应。三是体制结构调整。重点突破小农经济体制对规模化集约化经营的束缚,积极发展农村专业合作组织、行业协会组织和各种形式的股份合作制,大力推广“公司加农户加基地”的经营模式,加速农业产业化的进程。四是产业结构调整。要降低农副产品中作为第一产业的比重,加大农副产品中作为工业品原料的比重,2010年要使农副产品中转化为工业品的比例达到80%;同时要扩大农业中第三产业的比重,要积极拓展农副产品交易市场,充分利用产业化、特色化、庄园化、工业化农业资源发展生态、休闲、观光旅游业。通过农业结构调整,带动就业结构调整,使农村劳动力就地转移到农产品加工和贸易、农业旅游观光业中来,完成产业产值结构调整与产业劳动力结构调整的对接。

2、第二产业调整方向。调整目标:2010年第二产业占GDP比重到达49.0%,比2004年上升3.8个百分点。其中建筑业占比4.5%;工业占GDP比重达到44.6%,比2004年上升5.6个百分点。优化工业结构第一要做大资源型工业板块,力争2010年其占工业总产值的比重由2004年的37.3%提升至47.3%。根据资源要素稟赋比较优势发展理论,岳阳市发展资源型工业能带动农业滚动发展和广大农民致富;能解决农村劳动力转移难题,增加工业吸纳劳动力的力度;具有地方特色,是党中央和国务院最为关注的产业,得到国家宏观调控政策的扶持,有良好的发展基础。目前,岳阳市资源型工业产值虽呈弱势,但法人单位数量已达到2257个,占了全市工业法人单位的72.1%,因此发展以县区为主要载体的食品、造纸、纺织、矿产建材、竹木家具、水电风电等资源型工业符合比较优势发展战略经济规律,是建设全面小康社会的必由之路,是构建和谐社会的经济基础。第二发展以重化工业为主体的三大强势产业:要重点发展以云溪为基地的石油精细化学工业,要逐步地将全市主要化学工业连成一遍,构筑以巴陵石化四大家为主体、全市323个化学工业法人单位为辅翼的石化工业产业集群,扩大规模,提升档次,打造高、精、尖石化产品,延长产业链,发展环保循环型经济。要做大以火电、风电、水电、核电为主要产品的能源工业,争取华能第二期工程提前投产、第三期工程2*100万KW项目早日开工,要落实七弓岭装机10万KW风力发电项目和华容核电项目,以城陵矶-七弓岭为轴心、以散布在各县区的45个水、火、风力发电单位为网络,发展能源工业产业集群,争取2010年全市能源工业产值比重由2004年的2.2%上升至4.2%。以八字门-康王开发区为基地积极发展电子机械工业和高新技术工业,岳阳高新技术电子工业底子薄,2004机械机电工业有239个,产值仅占4.3%。高新技术、电子机械工业是资源节约型、环境友好型、技术效益型经济,应该与资源型工业一道成为岳阳市工业发展的主导产业,力争2010年产值比重上升至8.0%。第三要重点治理高能耗、高消耗、高污染工业产业,既有利于帮助该类企业降低成本,提高效益,又有利于发展资源节约型、环境友好型经济,建设城市秀美的人居环境,构建以人为本的和谐社会。

3、第三产业调整方向。调整目标:2010年结构比重达到36. 0%,比2004年上升1.1个百分点。一要利用水陆兼备的交通区位优势发展航运物流业,打造以城陵矶-松阳湖为基地的航运物流中心,在长江经济带开发中,充分发挥岳阳“南极潇湘、北通巫峡、西入腹地、东出海洋”的航运优势,做大交通货运物流业,力争交通运输电信软件业增加值占GDP比重由2004年的9.0%上升至11.0%;二要利用得天独厚的大江大湖水乡特色发展以岳阳楼洞庭湖景区为中心的旅游业,把绿色资源、红色资源和民风民俗资源以及庄园农业融为一体,构筑秀美岳阳、浪漫水乡的旅游特色,吸引国内外游客,使旅游总收入由2004年占GDP比重的4.0%上升至2010年的8.0%;三要健全和完善以城区为中心、以农村为腹地的批零商贸网络,重点抓好国内外大型连锁公司在岳阳的税费收缴,使零售额与税费成比例增长。此外要积极发展信息产业、社区服务业、房地产业、文化产业等,不断提高服务业水平,促进经济的协调发展。

[岳阳市统计局 陈志莲 供稿]