随着经济的不断发展,群众日常的文化消费也在不断地拓展和延伸,文化消费已逐渐成为文化产业的重要组成部分和第三产业一个新的经济增长点。十七届六中全会通过的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》指出,作为文化产业链上的最终环节和促进居民消费结构升级的重要力量,文化消费对于促进文化产业发展、推动我国产业结构优化升级以及提高国民素质都有着十分重要的意义。本文通过长沙居民文化消费需求现状,探讨其特点及需求趋势,为完善长沙公共文化服务体系和推动长沙文化产业发展提供参考。

一、长沙城乡居民文化消费概况

(一)文化消费总量稳步增长

近年来,随着全市经济的持续快速发展,长沙文化消费总量稳步增长。2012年全市实现地区生产总值(GDP)6399.91亿元,是2007年的2.9倍,年均增长14.6%;人均GDP达89903元,是2007年的2.3倍,年均增长13.0%。城乡面貌显著改善,居民收入逐年增加,2012年城镇居民人均可支配收入30288元,比2007年增加12397元,增长1.4倍,年均增长11.1%;农村居民人均可支配收入15057元,比2007年增加8718元,增长1.4倍,年均增长18.9%。2012年长沙文化产业(文化和创意产业,下同)增加值556.50亿元,为2007年的2.9倍,年均增长23.9%。文化产业的蓬勃发展和城乡居民收入水平的快速提高为长沙居民文化消费的增长打下了坚实基础。恩格尔定律说明:随着居民收入的增加,在全部支出中用于食物支出所占的比重会下降,而用于文化消费方面的支出会逐步上升。2012年城镇恩格尔系数35.8%,比2008年(2008年首次开展城镇住户抽样调查)下降了0.8个百分点;2012年农村恩格尔系数37.0%,比2007年下降2.5个百分点。2012年城镇居民人均文化消费(含教育)支出2616.65元,比2008年增长77.5%,年均增长15.4%;农村居民人均文化消费(含教育)支出876.21元,比2007年增长42.4%,年均增长7.3%。

(二)文化耐用消费品领域不断拓宽

随着城乡居民收入和生活水平不断提高,旅游、体育健身、教育培训、文化娱乐等精神消费受到更多人的喜爱和推崇。居民家庭信息化程度大幅度提高,电视、家用电脑、摄像机、手机等各种电子产品不断更新换代,高档乐器、健身器材也开始步入平常百姓家庭。2012年,城市居民家庭平均每百户拥有家用电脑、照相机、钢琴、移动电话和健身器材分别为96、62、4、224台和6套,比2007年分别增加了34、8、2、57台和1套。2012年,农村居民家庭平均每百户拥有彩色电视、家用电脑、照相机和移动电话分别为113、28、14和233台,比2007年分别增加了6、8、2和65台。其中农村居民家庭平均每百户接入有线电视网的彩色电视机为68台,比2007年增加13台;接入互联网的家用电脑和移动电话分别为22和39台,是2007年的3.1倍和3.5倍。

(三)文化消费支出在中部六省会城市中排名靠前

与其他中部六省省会城市比较,2011年长沙城镇居民家庭人均文化消费支出为2337.32元,排第一位,超出排第二位的合肥214.58元,超出排最后一位的郑州884.32元。从占比来看,2011年长沙城镇居民家庭人均文化消费支出占总消费支出的比重为13.1%,排在中部六省省会城市的第三位,处于中等偏上的位置。与全国全省比较,2011年长沙城镇居民人均文化消费支出超出全国平均水平485.32元,超出全省平均水平811.32元;其占总消费支出的比重比全国平均水平高0.9个百分点,比全省平均水平高1.7个百分点。

(四)公共文化服务体系初步建成

一是公共文化平台全面搭建。2012年末长沙拥有艺术表演团体12个,文化馆10个,公共图书馆12个,博物馆12个,公园22个。乡镇(街)综合文化站167个,其中示范性综合文化站58个,实现了所有乡镇(街)全覆盖。社区(村)文化活动室(中心)1425个,其中示范性活动室190个;建成农家书屋1013个、绿色网吧322个、社区篮球场360个。广播电视事业保持较高发展水平,全市广播综合人口覆盖率达99.3%;电视综合人口覆盖率达98.6%;有线广播电视用户达102.78万户。国际互联网用户数达到134.30万户。二是公共文化工作队伍逐步壮大。2012年长沙市专业艺术团体、公共文化机构和乡镇(街)文化专干达1000余人、文化骨干达1400余名;各类文艺协会(团体)14个,各类会员达4000多人;各类群众文艺团队1090支,人数10万余人。三是公共文化惠民工程有序推进。2003年起长沙实施“政府买单、群众看戏”工程,年均送戏下乡进社区800多场,累计送戏7000多场。农村公益电影年均放映20000多场。全市公共博物馆、图书馆、文化馆、群众艺术馆、爱教基地、乡镇(街)文化站全部实行免费开放;组织部分游泳场馆暑期免费向中小学生开放等等。多门类、多层次、多样化的文化服务体系初步形成,较好地满足了广大人民群众多元化、多层次的精神文化需求,促进了社会文化生活的繁荣和发展。

二、长沙城乡居民文化消费特点

为弥补常规调查资料的局限,更深入地了解城乡居民文化生活现状以及对文化消费环境的主观评价,我们于2013年7月对长沙市城乡居民开展了文化消费状况专项抽样调查。调查结果如下:

(一)文化消费的形式以娱乐休闲为主。调查结果显示,看电视/看电影/听广播,上网,去公园、游乐园是长沙市城乡居民文化消费的主流形式。在调查中我们将文化消费形式主要分为四类,知识类、娱乐类、运动类及休闲类。在各类消费形式中的排位如下:知识类中阅读书报排在第一位,占所有调查人口的29.0%,其次是观看各类文艺演出,占7.2%,最少的是绘画书法摄影、乐器演奏,只占1.3%。娱乐类中看电视/看电影/听广播占62.9%,其次是上网,占40.1%。运动类中选择健身活动的最多,占16.3%。休闲类中选择去公园、游乐园的最多,占30.0%,其次是旅游,占15.3%。

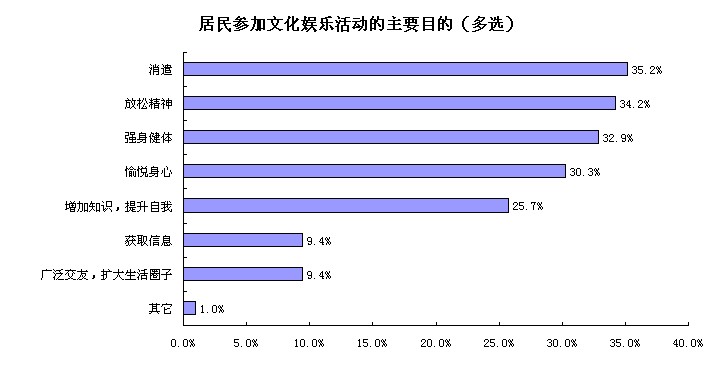

(二)文化消费的动机以消遣、放松精神为主。在调查受访者参加文化娱乐活动的主要目的时,选择“消遣”的最多,占35.2%;其次有34.2%的人选择了放松精神;32.9%的人选择了强身健体;30.3%的人选择愉悦身心;25.7%的人选择了增加知识;各有9.4%的人分别为了广泛交友和获取信息;7.2%的人为了缓解压力。从调查结果来看,绝大多数人进行文化消费更多的是为了满足精神上的需要,这与文化消费的理论是相匹配的。

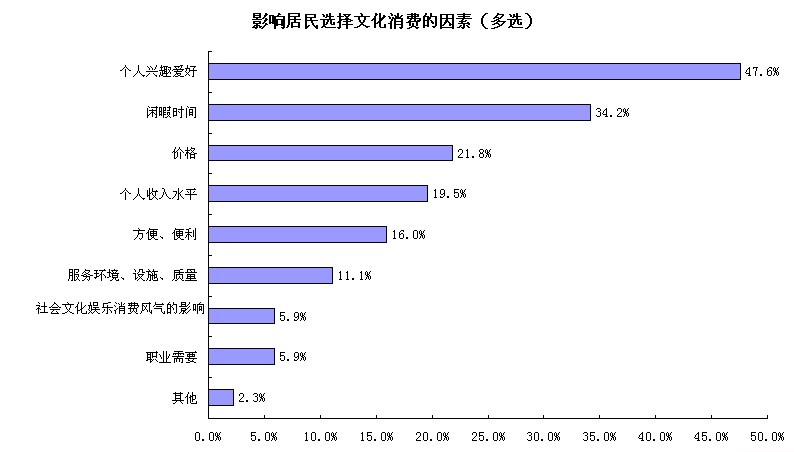

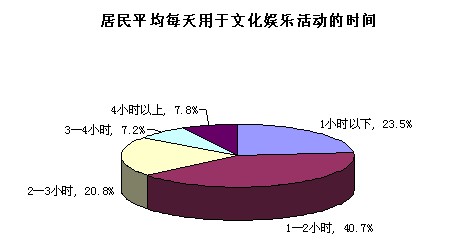

(三)文化消费的影响因素以个人兴趣、闲暇时间、价格水平为主。在影响城乡居民文化消费的因素中,排在前三位的分别是个人兴趣爱好(47.6%)、闲暇时间(34.2%)以及价格水平(21.8%),调查结果表明大部分受访者的兴趣爱好对其文化消费的影响最大,随着生活水平的提高,人们越来越重视自我的发展和内心的需要。同时快节奏的工作生活模式也制约了受访者的文化消费方式,居民文化休闲时间偏少,40.7%的人平均每天文化娱乐活动时间在1-2小时之间,23.5%的人在1小时以下,而活动时间在2-3小时之间的只占到20.8%。多数人会根据自己的兴趣爱好和闲暇时间选择价格实惠的文化消费项目来进行娱乐休闲。另外个人收入水平已经排到了影响因素的第四位,占19.5%,说明随着人们生活水平的提高,个人收入水平已经不是影响其文化消费的最主要因素了。除此之外,16.0%的人认为方便、便利是影响文化消费项目的因素;11.1%的人选择了服务环境、设施、质量;各有5.9%的人分别选择了职业需要和社会文化娱乐消费风气的影响。

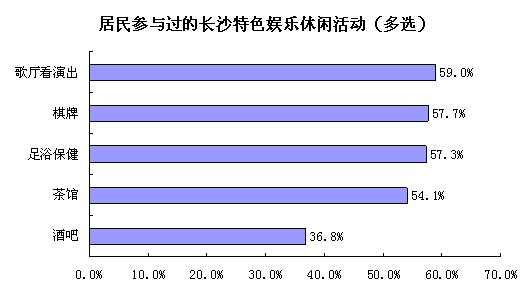

(四)最具长沙特色的文化生活是歌厅、棋牌及足浴保健。歌厅看演出、棋牌、足浴保健是最具有长沙特色的前三名娱乐休闲项目。具体来看,有59.0%的人在歌厅看过演出,其中54.4%的人偶尔参与,2.6%的人经常参与。57.7%的人参与过棋牌娱乐,其中12.7%的人经常参与,42.0%的人偶尔参与。57.3%的人参与过足浴保健,其中45.3%的人偶尔参与,9.1%的人经常参与。54.1%的人去过茶馆,其中40.4%的人偶尔去,9.8%的人经常去。36.8%的人去过酒吧,其中35.5%的人偶尔去,0.7%的人经常去。以往认为的最具长沙特色的酒吧文化主要是属于年轻人的文化消费,在18-35岁的受访者中,44.4%的人去过酒吧。

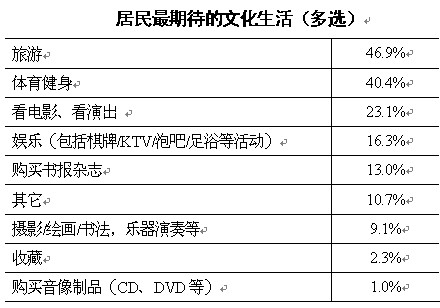

(五)最期待的文化生活是旅游及体育健身。在调查城乡居民最期待的文化生活中,旅游排在第一位,占46.9%。随着生活水平的提高,人们已经不满足于停留在家附近进行娱乐活动,更倾向于走得更远来追求更开阔的视野,摆脱单调的紧张生活,获得精神层面的满足感。2012年长沙城镇居民人均旅游花费总额为595.17元,比上年增长了32.0%。另外,40.4%的人选择了体育健身,表明人们对自身的健康也越来越重视。23.1%的人选择了看电影演出;16.3%的人选择了棋牌/KTV/泡吧/足浴等娱乐活动;13.0%的人选择了购买书报杂志;9.1%的人选择了摄影/绘画/书法、乐器演奏等;2.3%的人选择了收藏;10.7%的人选择了其他文化消费。

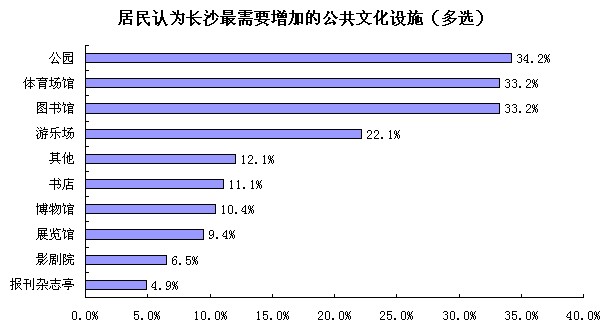

(六)最期待的公共文化设施为公园、体育场馆和图书馆

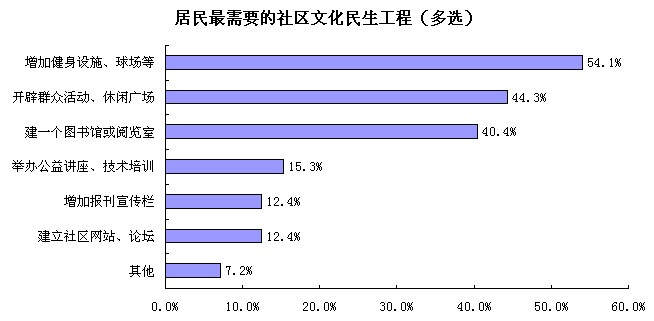

受访者认为我市最需要增加的文化设施依次是公园(34.2%)、体育场馆(33.2%)和图书馆(33.2%)。另外,22.1%的人选择了游乐场、11.1%的人选择了书店、10.4%的人选择了博物馆、9.4%的人选择了展览馆、6.5%的人选择了影剧院、4.9%的人选择了报刊杂志亭,还有12.1%的人选择了其他文化设施。在调查居民最需要的社区文化民生工程中,增加健身设施、球场(54.1%),开辟群众活动、休闲广场(44.3%),建一个图书馆或阅览室(40.4%)排在前三位。另外15.3%的人选择举办公益讲座、技术培训;各有12.4%的人分别选择了建立社区网站、论坛和增加报刊宣传栏。

三、文化消费呈现新趋势

(一)文化消费趋向科技化、网络化

在新技术、新观念的推动下,传统文化消费方式受到挑战,高科技、网络化的文化消费成为快速扩张的新市场。传统文化消费时代,居民文化消费主要集中在看电视、听广播、游公园、看报纸杂志等,不需要太多的科技含量,就可以对文化产品和服务进行直接消费。随着信息化技术的迅速普及,最新的娱乐资讯、新闻动态、最新的电影、电视、游戏等,无疑与网络、电脑、手机、电子设备等新媒体、新技术分不开,居民文化消费呈现出高科技趋势。2012年末,长沙电话用户共1196.10万户,其中移动电话用户2007年来以平均每年百万户的增速发展,到2012年总数达到984.50万户,在电话用户总数中所占的比重达到82.3%,是固定电话用户的4.7倍。同时长沙市网民规模2012年达到134.30万户,较2007年增加60.58万户。除去传统的电脑上网外,用手机及其他电子移动设备上网也逐步演变成流行趋势。新媒体时代的到来,网络的流行,大部分居民尤其是年轻人的文化消费呈现出网络化趋势。数字化信息技术的迅速普及和新技术大规模的商用以前所未有的速度创造着新型的文化消费方式。

(二)文化消费走向多元化、高级化

马斯洛的需求层次理论认为,人的需求是由低级向高级不断发展的,当低层次的需求得到满足以后,必然会提出更高层次的需求。随着生活水平的不断提高,在吃、穿、住、行等基本需求得到满足后,长沙市城乡居民的精神文化消费需求将日益旺盛,并由单一的低层次向多元的高层次发展。从民意调查的结果来看,尽管目前长沙大部分城乡居民以娱乐休闲的文化消费方式为主,但从受访者最期待的文化生活以及最需要的公共文化设施来看,文化消费方式已悄然向高层次的发展型、知识型及智能型发展。46.9%的受访者最期待的文化活动是旅游,40.4%的是体育健身,23.1%的是看电影及演出。另外,尽管只有1.3%的受访者经常参与绘画书法摄影、乐器演奏等,但仍有9.1%的受访者最期待这样的文化生活。同时在受访者提的意见中,多建一些健身场所和图书馆这两个公共文化设施的频率是最高的,说明广大群众越来越关注身心健康发展。

(三)文化消费倾向自主性、积极性

在传统文化消费时代,城乡居民开展文化消费活动的途径主要是看电视、听广播、去公园等,在2008年抽样调查中,看电视、游公园以及阅读书报是长沙居民文化休闲娱乐的主流形式。大多情况下,消费者都是作为观众、听众,在外力的驱动下被动进行消费。相比传统消费,数字化信息时代以其快捷、便利、即时、互动优势,大量丰富免费的文化资源对消费者产生了巨大的吸引力和影响力。同时,新媒体世界赋予了弱势及少数群体话语权,让群众能够表达真正的想法,对于权威不再噤若寒蝉。消费者可以自主的选择不同的文化项目进行消费,可以自主发表意见、参与评论。想不想、愿不愿意消费都在消费者的主动支配下进行。2013年的居民文化消费形式排名中,“上网”已从2008年的第五位上升到了第二位,在网上进行休闲娱乐,消费者更能自由表达自己的主动意愿。民意调查显示,几乎过半的受访者在选择影响消费者文化消费项目的因素时,都选择了“个人兴趣爱好”,充分说明相对于传统的文化消费时代,城乡居民文化消费的自主性更强,积极性和主动意愿也更强。

(四)文化消费影响其产业格局更具竞争性

从两个典型事例可以窥见文化产业格局的明显变化,创意产业正逐步取代传统产业,文化产业某些垄断格局也在被逐渐瓦解。一是传统媒体已受到了新媒体的冲击,以数字技术为代表的新媒体主要包括数字杂志、数字报纸、数字广播、手机短信、移动电视、网络、桌面视窗、数字电视、数字电影、触摸媒体等,而传统媒体是指电视,广播,报刊等。由于3G技术、互联网的发展以及智能手机的广泛应用,纸介质的传统报刊业已逐步走向了网络数字化,如长沙晚报开发了“掌上长沙、长沙晚报数字报、星辰在线”等多款智能手机客户端,让用户不再依赖纸质报刊或广播电视就能随时随地了解最新的长沙新闻及生活信息等,传统媒体正在根据消费者需求逐步呈现出新面貌。二是电视台市场格局正由原来的寡头垄断逐步转变为群雄割据。在泽传媒发布的全媒体卫视收视率榜单中(全媒体统计包括各卫视的传统收视、视频网站、搜索、社交(网评方面)等平台的分项统计结果),尽管湖南卫视2013年至今一直位居榜首,但与大量二线卫视的差距已在逐步缩小,其7月份收视率为3.085%,比排在第二名的江苏卫视高出1.24个百分点,其差距已比1-6月缩小了0.46个百分点;比第三名卫视收视率高出1.57个百分点,其差距比1-6月缩小了1.03个百分点。观众对电视市场的多元化需求客观上将会导致电视台呈现出百花齐放、群雄争霸的局面。

四、存在的主要问题

(一)居民文化消费满意度有待提高

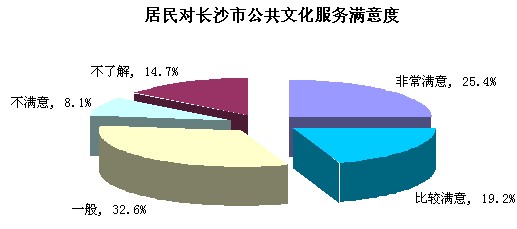

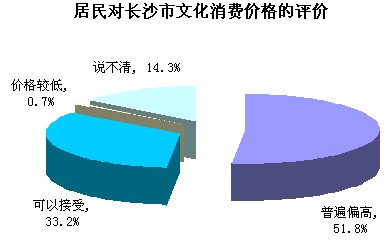

不管是对受访者自身的文化需求评价,还是对于公共文化服务评价,44.6%的人都分别给出了满意的评价,但仍有三分之一以上的人满意度“一般”,甚至有少部分人感到“不满意”;同时受访者对所在社区的文化活动评价度也有待提高,过半的受访者感到长沙的文化消费价格“普遍偏高”。具体来看:一是在对自己文化需求满意度调查中,39.4%的人选择了“一般”;22.8%的人选择了“比较满意”;21.8%的人选择了“非常满意”;12.7%的人选择了“不太满意”;还有3.3%的人选择了“不满意”。二是在对长沙的公共文化服务满意态度评价时,32.6%的人选择了“一般”;25.4%的人选择了“非常满意”;19.2%的人选择了“比较满意”;14.7%的人选择了“不了解”;8.1%的人选择了“不满意”。三是对社区文化活动是否丰富的评价中,37.5%的人选择了“一般”;20.8%的人选择了“基本没有”;20.5%的人选择了“较少”;14.3%的人选择了很丰富;6.8%的人选择了“不清楚”。四是对长沙的文化消费价格评价时,51.9%的调查对象认为“普遍偏高”,33.2%的调查对象认为“可以接受”,只有0.7%的人认为“价格较低”,还有14.3%的人认为“说不清”。而居民对文化消费满意度不高集中体现在以下几点:认为公共文化设施太少,公共文化活动太少,公共卫生环境有待提高,城乡文化设施差距太大,文化素质有待提高等等。

(二)文化消费城乡差别明显

一是文化消费形式,城镇居民排在前三位的为看电视、上网及去公园,农村居民排在前三位的为看电视、搓麻将/扑克及上网。虽然近几年农村各种传媒性的电器拥有量明显增长,如电视、影碟机、电脑的拥有量出现增长趋势,但与城市相比仍有不小差距,如2012年城市居民家庭平均每百户拥有的家用电脑、照相机和中高档乐器分别是农村居民家庭的3.4倍、4.4倍及4.8倍。相比之下,城市的文化服务类型更多,文化消费品类型也更多。因此城乡居民的文化消费方式也会存在较大差别。二是对公共文化服务的满意程度,城镇居民40.7%的人感到满意,而农村居民更容易满足一些,有51.6%的人感到满意,比城镇居民高出10.9个百分点。三是从需要的公共文化设施来看,农村居民对知识的渴求程度更高。城镇居民最需要的公共文化设施前三名分别为公园、体育场馆及图书馆,而农村居民最需要的公共文化设施前三名分别为图书馆、体育场馆及公园。图书馆由城镇居民期待的第三位排到了农村居民期待的首位,这跟网络的普及有一定的关系,城镇网络已基本普及,许多新知识都可以从网络获取,而农村网络普及相对滞后,农村居民更需要通过图书馆这种公共设施来获取新知识。四是从影响文化消费行为的因素来看,城镇居民认为个人兴趣爱好、闲暇时间及价格水平排在前三位,而农村居民把价格水平排在了闲暇时间的前面。这种排序的不同主要跟其收入水平的差距相关,尽管城乡居民的收入在不断增长,但城镇与农村居民的收入差距也在不断扩大,2012年城镇居民人均可支配收入比农村居民多出15231元,比2007年的差距扩大了3679元,增长了31.8%。

(三)老年人文化消费范围相对窄小

随着文化产业数字化,青年人逐渐成为消费主体。青年人的文化消费突出娱乐性特征,主要包括电影、游戏、动漫、演唱会等领域。随着智能手机在年轻一代中的普及,很多人会选择使用移动终端进行文化消费,如手机阅读、手机游戏等。而目前的文化市场推出的消费产品也主要是以年轻人为目标群体,越来越注重青年人的品味追求。在需求和供应的相互作用下,文化消费逐步走向年轻化,而对于老年人来说,文化消费状况却不容乐观。由于文化设施的局限性、长久形成的消费习惯等因素影响,老年人的文化消费范围相对窄小。以火爆的电影暑期档为例,绝大部分电影都是根据青年人的爱好“度身定制”的,尤其是那些令人炫目的视效、震耳欲聋的音效,对老年人来说或许更多的是一场“考验”。放眼当下各主流文化消费种类,会发现中老年人的参与度偏低。调查中80.6%的老年人娱乐活动以看电视为主,其次是阅读书报占33.3%,去公园、参加健身活动、上网分别在30%以下,其他文化消费方式的占比就更小了。随着老龄化社会加速临近,在相关社会保障体系逐步完善的同时,老年人文化消费不足的现象越发明显,文化产品滞后的问题也逐渐突出。如何满足老年人的文化消费需求,仍需要社会各界多方的长期关注和积极努力。

五、相关对策建议

建立合理的文化消费市场,增加文化消费总量,提高文化消费水平,对于扩大内需、推进产业结构升级、提高国民素质、构建和谐社会等具有重要意义。

(一)正确引导文化消费价值观

文化消费商业化的到来,消费被不断的创制,在广告的大肆渲染下,在各种新奇、独特文化产品或服务的诱惑下,在网络无节制的复制传播下,部分消费者尤其是青少年容易迷失方向,消费有一定的盲目性和不确定性,需要政府加强对文化消费价值观的引导和监管。一是加强对居民文化消费的宣传引导。通过电视电台、报刊等传统媒体以及微博、微信等网络新媒体,长期持续地加强文化消费理念和正能量的宣传,引导居民增加文化娱乐时间,提升文化消费观念。二是针对不同人群分别采取不同的引导模式,对于年轻人尤其是青少年需要的是如何引导正确的文化消费价值观,努力提高其文化素质;对于农村居民及老年人更需要的是更新文化消费理念,创新刺激其消费意愿,培育消费新模式。三是健全法律法规和政策体系,营造有利于创新项目成长的文化氛围,提高文化产品质量,同时对文化市场尤其是网络市场加强监管。

(二)进一步加强改善文化公共设施

一是加强公园、健身场所、图书馆、文化宫等公共基础文化设施建设。坚持公益性、均等性原则,通过政府主导,社会参与的模式,充分发挥“非政府”、“非营利”机构的作用,有序推进公益性文化设施建设,为城乡居民提供优质的公共文化服务。二是实现社区文化设施的普及化、便利化。按辐射范围、辐射人群合理设定设施密度,尤其要加强在郊区、农村地区的公共文化设施建设。同时在社区文化设施的建设中将老年人和青少年的可操作性考虑进去,加强既适合普通群众又能满足青少年及老年人休闲健身需求的场所,如在休闲广场上加设门球设施、小型游乐设施等。三是将长沙民间有广泛影响力的传统文化与外来文化相结合,多形式推动开展具有地方特色、适合各类群众需求的文化活动。如针对老年人的湘剧、花鼓戏公演,适合儿童的卡通木偶戏,青少年热衷的cosplay、针对广大群众的广场舞比赛以及免费的湘绣和剪纸展览等等。

(三)努力提高居民文化消费能力

一是努力提高居民收入,缩小城乡居民收入差距。通过改革收入分配制度,建立收入增长与经济增长、物价增长挂钩机制,拓宽财产性、经营性等多种收入渠道,强化农村基础设施建设,进一步完善保障机制,为摆脱生存型消费状态提供物质基础。二是保障居民闲暇时间。通过加大劳动监督力度,切实保证职工法定休假休息时间,在相应的劳动法规中确定每周加班的最高时限,有效增加居民闲暇时间。三是提升居民文化素质。加大素质教育投入,提高居民的文化程度,并有针对性地开展文学、艺术类教育和宣传,提高居民审美情趣、文化品位、文化鉴赏能力。四是降低文化消费门槛。如进一步降低网络宽带资费,鼓励版权方和企业适当让利;规范票务市场,降低电影和演出的过高票价;多种形式实施文化消费补贴,对部分文艺演出采取政府补贴和市场化运作结合形式,针对低保人员、中小学生、外来务工人员、老年人等特定人群发放折扣票和消费券等。四是合理规范某些价格虚高的行业,如长沙的教育培训业。进一步分析长沙城镇居民人均文化教育娱乐服务支出的细项,会发现教育支出几乎占到了一半,一方面与各家庭重视子女教育相关,另一方面也间接反映了许多教育培训机构存在价格虚高的现象。因此政府既需要引导家长树立正确的教育理念,更要加强对教育培训机构的监管力度,开展专项整治,规范价格,降低家庭的教育成本,提高其文化消费能力。

(四)营造良好的文化消费氛围

文化消费产业已经不再只是出版、影视和演艺,而是人们温饱解决之后乐意支付的精神消费产业。文化消费顺应居民需求,同样会促进文化产业的发展。一是通过体制改革使现有的文化团体(单位)转变过去面向政府、孤芳自赏的局面,去面向市场、社会和消费者,充分了解研究并尊重消费者的需求,真正做到群众需要什么就生产、服务什么,不断满足最广大群众的文化消费需求,为文化市场注入活力,带动居民文化消费不断增长。如最具有长沙特色文化的歌厅、足浴保健,是过半的长沙人都会参与的休闲活动,这两类文化产业在国内甚至国际上都小有名气。为长沙的歌厅及足浴文化产业创造良好的发展环境,打造一批类似于颐而康的阳光品牌,并带动其他如观光、购物、度假休闲、会展、文博等产业链的发展,进一步满足广大消费者的旅游需求,让长沙由路过游转变成过夜游。二是促进传统文化产业与高科技的结合。文化消费科技化、网络化的趋势让传统文化产业面临新的挑战,如何让长沙传统的烟花产业与科技、环保结合,出版业与数字化、网络化结合,在新一轮的文化产业升级中,赢得更多的竞争优势,更加适应群众文化消费需求,是值得进一步思考的问题。三是进一步推进新型城镇化建设。城镇居民的文化消费能力远远高于农村居民,2012年城镇居民的人均文化消费支出是农村居民的3倍。城镇化率每提高1个百分点,即增加7万城镇居民,将给文化市场带来更大的消费需求和发展空间。因此加快新型城镇化建设,对促进城乡居民文化消费,扩大文化市场需求和发展空间有着十分重要的作用。

注:文化消费是指人们在教育学习、享受艺术、休闲娱乐等活动中为获得知识、艺术熏陶、精神享受的消费行为。包括文化娱乐用品消费、文化娱乐服务消费、教育消费等方面。

[供稿:长沙市统计局丁伟]

[审核:刘雁]

[责编:张艳]