劳动力资源,亦称人力资源,是指所考察范围内(如一个国家或地区)有劳动能力的人口总和。关于劳动年龄的确定,按照联合国划分标准,不分男女,均以15-64岁为劳动年龄人口。我国现行的劳动年龄人口标准为:男性16-59岁,女性16-54岁。本文将采用联合国划分标准,以2010年全国第六次人口普查数据为基础,结合历年人口普查资料,对近年长沙劳动年龄人口的发展趋势和“十二五”时期长沙就业状况进行分析,并针对劳动力资源和就业问题提出相关建议。

一、长沙市劳动力资源现状

(一)劳动年龄人口总量持续上升。长沙市目前拥有较为充裕的劳动力资源,2010年第六次人口普查显示,长沙市常住人口总数为704.10万人,其中15-64岁的劳动年龄人口545.03万人,占总人口比重的77.4%。从近四次全国人口普查结果来看,近三十年来长沙劳动年龄人口的数量和比重均呈逐年增加的趋势,人数从1982年的167.57万人增长到2010年的545.03万人(包含行政区划调整因素);占全市总人口的比重从1982年的67.8%提高到2010年的77.4%。根据第六次人普的人口结构推算,2013年长沙劳动年龄人口554万人左右,比2010年增加9万人;其比重略有波动,比2010年下降0.6个百分点。

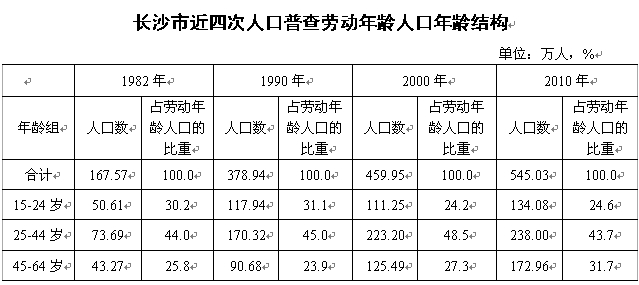

(二)劳动年龄人口中青年居多。从2010年长沙劳动年龄人口的年龄构成来看,25-44岁人口最多,为238.00万人,占劳动年龄人口的43.7%;其次是45-64岁人口,为172.96万人,占劳动年龄人口的31.7%;最少的是15-24岁年龄段人口,为134.08万人,占劳动年龄人口的24.6%。近四次人口普查数据显示,25-44岁人口增长逐步减缓,1982-1990年增长96.63万人;1990-2000年增长52.89万人;2000-2010年增长14.80万人。从中青年劳动资源比重的变化趋势来看,25-44岁人口占比1982-2000年呈上升趋势,2000年达到峰值48.5%,2010年下降至43.7%。据推算2013年25-44岁劳动年龄人口243万人,占劳动年龄人口的43.8%。

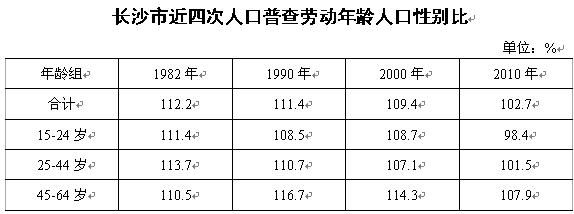

(三)劳动年龄人口性别比趋于平衡。2010年长沙市劳动年龄人口中,男性为276.51万人,占劳动年龄人口的50.7%;女性为268.89万人,占劳动年龄人口的49.3%。从长沙市近四次人口普查劳动年龄人口性别比来看,劳动年龄人口中男女人数趋于均衡,性别比由1982年的112.2%逐步下降到了2010年的102.7%,下降了9.5个百分点。分年龄段来看,各个年龄段的男女性别比都呈下降趋势,尤其是15-24岁人口中,男女性别比由1982年的111.4%下降到了2010年的98.4%,降低了13.0个百分点,由1982年的男多于女逐步转变成2010年的女多于男;25-44岁年龄段男女人口数已基本持平,性别比由1982年的113.7%逐渐下降到了2010年的101.5%,降低了12.2个百分点;45-64岁年龄段男女性别比由1982年的110.5%下降至2010年的107.9%。

(四)劳动年龄人口地区分布差异较大。从2010年长沙市第六次人口普查数据来看,长沙市劳动年龄人口密度为461人/平方公里,是全省劳动年龄人口密度最高的地区。从各区县(市)的分布情况来看,长沙市劳动力资源的地区分布差异较为明显,九个区县(市)中,芙蓉区劳动年龄人口密度最高,达到10058人/平方公里。劳动年龄人口密度超过5000人/平方公里的还有天心区、雨花区,这三个区面积仅占全市的2.0%,而劳动年龄人口占全市的25.8%,密度在5000-10060人/平方公里之间。劳动年龄人口比较稀少的为宁乡县、浏阳市,这两个县(市)面积占全市的66.9%,劳动年龄人口占全市的32.2%,人口密度在180-290人/平方公里之间。劳动力的区域性流动主要与地区之间经济发展的不平衡有关,经济较发达、城市化水平较高的地区更能吸引劳动力资源的流入。随着县(市)城市化水平的提高,预计劳动年龄人口将逐年向县(市)流动,地区分布差异有望逐步缩小。

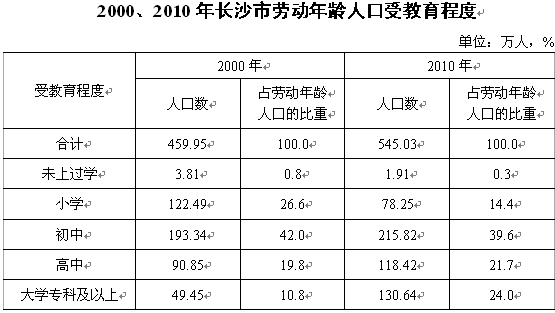

(五)劳动年龄人口受教育程度明显提高。从近两次人口普查结果来看,劳动年龄人口受教育程度明显提高。主要表现为:一是文盲人口大幅度下降。2010年长沙劳动年龄人口中的文盲人口为1.91万人,占劳动年龄人口的比重为0.3%,比全省1.3%的平均水平低1个百分点。与2000年相比,文盲人口减半,所占比重下降0.5个百分点。二是劳动年龄人口的受教育程度结构进一步优化。小学文化程度的人口比重由2000年的26.6%降至2010年的14.4%,降低了12.2个百分点;初中及以上文化的人口比重由2000年的72.6%升至2010年的85.3%,提高了12.7个百分点,特别是大学专科及以上文化的劳动年龄人口比重由2000年的10.8%升至2010年的24.0%,提高了13.2个百分点。三是人均受教育年限不断提高,2010年长沙市劳动年龄人口平均受教育年限为10.87年,相当于高二水平,比2000年的9.47年提高1.40年,其文化程度实现了从初中向高中的转变,文化素质迈上新台阶。据推算,2013年长沙市人均受教育程度已达高中三年级水平。

二、长沙劳动力资源面临的问题

从近四次人口普查数据来看,尽管长沙劳动力资源规模不断扩大,人口质量不断提升,但从其发展趋势来看,长沙人口红利期逐渐缩短,刘易斯拐点即将出现,劳动力资源年龄结构趋向老化。

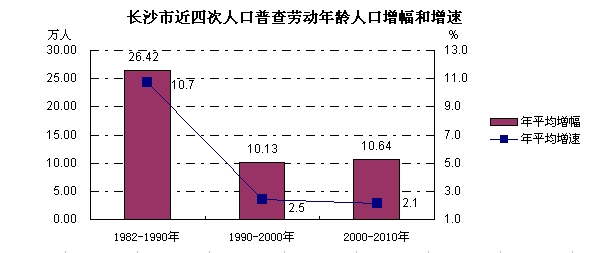

(一)人口红利期缩短,劳动密集型行业将首当其冲。上世纪90年代长沙刚刚进入“人口红利”期,劳动年龄人口急剧增加,1982-1990年年均增加26.42万,年平均增长10.7%,大量的农村剩余劳动力向城市和非农产业转移,这种状况维持了近十年。1990-2010年劳动年龄人口增幅明显收窄,1990-2000年年均增加10.13万,2000-2010年年均增加10.64万;增长速度也明显放缓,1990-2000年年均增速下降到2.5%,2000-2010年年平均增速继续下降到2.1%。

据测算,虽然“十二五”时期长沙仍处于劳动力充裕时期,但人口红利期已逐渐缩短,长沙劳动年龄人口将在2018-2022年左右形成一个高峰期,劳动力供给量约在590万左右,随后呈现减少趋势。从现有人口结构看,长沙的“刘易斯拐点”将在2020年左右出现,在这个转折点后,长沙的劳动力将从无限供给转到相对平衡,随后面临劳动力供给减少,局部行业如制造业、建筑业等劳动密集型行业劳动力短缺,劳动力市场可能呈现供不应求。

(二)劳动力资源年龄结构老化,未来青壮年劳动力减少。尽管目前长沙劳动力资源是以中青年为主,但从其人口发展趋势来看,如果没有外来青年人口的补充,年龄结构将逐渐老化,主要体现在以下两个方面:

一是长沙劳动年龄人口中位数持续上升,劳动年龄人口的平均年龄不断提高。1982年长沙劳动年龄人口的中位数为31岁,1990年增加到32岁,2000年34岁,2010年37岁,意味着2010年全市劳动力中一半人年龄在37岁及以上。近30年间增加了6岁。从长沙劳动年龄人口的平均年龄来看,已经由1990年的34.09岁、2000年的35.52岁,提高到2010年的37.16岁。

二是从长沙劳动年龄人口中各年龄段比重看,低年龄段比重下降,高年龄段比重上升。2010年15-24岁的劳动人口134.08万人,占劳动年龄人口的比重由1982年的30.2%下降到24.6%,受国家计生政策影响,其中主要是15-19岁的低龄人口比重下降较快,由1982年的18.7%下降到2010年的8.1%,降低了10.6个百分点,“十二五”之后将对需要青年劳动力较多的行业造成一定的影响。高年龄段45-64岁的劳动人口比重由1982年的25.8%提高到2010年的31.7%,提高了5.9个百分点,劳动力资源明显老化。25-44岁年龄段劳动力比重最大,2010年占43.7%,“十二五”后将逐年加剧长沙劳动年龄人口老化的程度。下图是以单岁组分性别人口占总人口的比例绘制的2000年(阴影)和2010年(曲线)人口金字塔的合影,纵坐标表示年龄,男性位于中轴线左边,女性位于右边。可以形象明确地看出,2000-2010年长沙劳动年龄人口的性别、年龄状况和发展变动趋势,金字塔的上半部逐渐扩大,老化趋向明显;下半部逐渐缩小,未来青壮年劳动力呈减少趋势。

三、长沙市就业概况

劳动力充分就业是社会和谐、稳定的重要体现。长沙“十二五”规划提出,要“积极推进充分就业,把促进就业放在突出位置,实施更加积极的就业政策,坚持劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业。”

按照长沙市“十二五”整体规划纲要,2011年以来长沙坚持围绕“民生为本、人才优先”的工作主线,克服经济下行带来的不利影响,努力实现城乡充分就业。2013年长沙全社会就业人员达到456.63万人,比2010年增加32.56万人,年均增长2.5%。其中,城镇从业人员214.91万人,增加34.96万人,年均增长6.1%。

(一)非公有制经济就业规模不断扩大。伴随社会主义市场经济的快速发展,非公有制企业成为扩大就业的重要渠道。2013年全市第二、三产业非公经济从业人员数为301.73万人,比2010年增加37.61万人,年均增长4.5%,快于全社会就业人员年均增速2.0个百分点;第二三产业非公经济从业人员占全部从业人数的86.0%,比2010年提高0.9个百分点。从长沙城镇单位的经济类型来看,从业人员逐年由国有、集体单位流向三资企业、股份有限公司等其他经济类型单位。其中,长沙国有单位从业人员2013年为36.51万人,比2010年减少4.90万人,年均减少4.1%;集体单位从业人员为3.07万人,比2010年减少1.75万人,年均减少14.0%;三资企业、股份有限公司等其他经济类型单位从业人员增长迅速,从业人员为90.76万人,比2010年增加26.44万人,年均增长12.2%。

(二)二、三产业从业人员比重提高。随着长沙产业结构调整力度的加大,劳动力从第一产业向第二、三产业转移的步伐加大,使得全市就业人员在三次产业间的分布进一步调整。2013年末,全市第一产业从业人员105.62万人,占全部就业人员的23.1%;第二产业从业人员153.66万人,占33.7%;第三产业从业人员197.35万人,占43.2%。三次产业从业人员占比由2010年的26.9:32.0:41.1调整为2013年的23.1:33.7:43.2。

(三)创业主体大幅增加。2009年长沙市被人力资源和社会保障部确定为首批创建国家级创业型城市之一。“十二五”以来长沙进一步加强创业富民工作,努力把长沙打造成“创业之都”,通过一系列创业宣传、创业培训以及创业政策的实施,长沙创业活力明显提升,创业主体不断增加。2012年长沙市被国务院授予“全国创业先进城市”。2013年经济普查数据显示,全市共有私营企业4.24万家,个体工商户61.9万户,每千人拥有私营企业、个体户数量109户;2013年私营企业比2010年增加1.47万家,年均增长15.3%;2011-2013年三年时间累计新增“三上”企业2624家,年均新增875家。

(四)城镇登记失业率得到控制。“十二五”以来长沙积极贯彻落实国家、省就业扶持政策,并从实际出发,加大了就业扶持力度,构建了以“七补两贷三扶持”为核心的较为完整的就业政策体系,有效地拉动了就业。2011-2013年上半年,长沙累计新增城镇就业32.28万人,认定就业困难人员7.3万人,累计帮助6.2万名就业困难人员实现就业,零就业家庭连续七年实现100%动态清零,城镇登记失业率每年均控制在3%以下。

四、长沙就业存在的问题

(一)经济增长对就业的拉动作用有所弱化。就业与经济密切相关。在世界经济复苏减缓和国内经济下行压力加大的背景下,长沙地区生产总值增速呈减缓趋势,2013年全市GDP增长12.0%,比2010年减少3.5个百分点。近几年的就业弹性系数数据显示,长沙经济增长对就业的拉动作用在减弱。2010年以来长沙的就业弹性系数呈下降趋势,由2010年的0.25下降到2013年的0.16。分三次产业看,2011-2013年第一产业就业弹性系数都为负值,说明第一产业对就业产生挤出效应,经济增长与就业增长呈反方向变化,第一产业在经济发展中长期作为劳动力的净流出部门,难以对劳动力形成较强的吸纳能力;第二产业与第三产业就业弹性系数为正值,对就业保持较强的吸纳能力;近几年第三产业就业弹性系数都高于第二产业,成为全市就业拉动主动力,但从2011-2013年总体情况看,二三产业就业弹性系数也呈下降趋势。

(二)农村转移劳动力就业压力较大。2011-2013年,随着长沙城市化水平的进一步提高,工业化进程的不断推进,农村劳动力向城镇转移的步伐加快,城镇人口快速增加,2013年长沙城镇化率为70.60%,城镇人口由2010年的476.58万人增加到509.86万人。在城镇化进程中,农村的就业压力减轻,但是转移劳动力就业压力增大。一是农村劳动力的自由流动仍存在诸多障碍和歧视,如农村劳动力进城务工受到某些职业、工种限制等,加大了农民工就业难度;二是农村劳动力相对而言素质技能较低,制约了其就业层次的提高;三是农村非农产业对剩余劳动力的容纳能力有限,使得更多的剩余劳动力向城市聚集;四是劳动力市场及中介组织发育滞缓,农村转移劳动力就业信息闭塞。

(三)就业结构性矛盾较为突出。一方面企业难以招到合适的人才,另一方面劳动者就业压力较大。2013年长沙企业中级和初级技工需求量占全市用工需求总量的47.5%,而现有从业人员中,中级和初级技工仅占12.7%,存在较大的用工缺口。2014年长沙进行了相关用工调查,在对求职者的要求中,用工单位最为看重的依次为综合素质(69.1%)、技能(47.4%)以及经验(33.0%)。而问到现今大学生缺乏哪种就业观时,被调查单位列为前三位的依次为“吃苦耐劳”、“对薪酬的正确认识”以及“经验”,分别为63.9%、44.3%以及28.9%。2013年驻长高校(含高职院校)毕业生数达22.4万人,长沙作为省内大学生择业的首选地,就业压力非常大。部分高校毕业生的专业、素质、个人期望和市场需求还存在差距,同时很多劳动者就业观念落后,理想和现实错位,缺乏“先就业、再择业、再创业”的就业观,这种情况将进一步加剧就业结构性矛盾。

五、应对劳动力资源及就业问题的对策建议

“十二五”已接近末期,面对长沙劳动力资源发展趋势以及2011年以来就业中存在的问题,提出以下建议。

(一)协调劳动力资源与就业的关系。面对长沙劳动力资源供给减缓,劳动力人口老龄化的问题,建议从三个方面改善:一是大力实施人才强市战略。着力引进青年人才,改善长沙劳动力年龄结构;提供良好的就业环境,吸引驻长高校优秀毕业生留长发展;完善长沙劳动力输入输出管理办法和市场供求信息平台,鼓励急需紧缺人才的引进和饱和行业劳动力的输出。二是转变过去依靠“人口红利”的发展模式,激发市场活力,促进劳动密集型企业和个体创新,促使经济发展方式从劳动力和资本投入驱动型,转向主要依靠创新和生产率提高驱动型。三是积极发展老龄产业。长沙“十二五”规划已提出要“积极应对人口老龄化趋势”,“培育壮大老龄服务事业和产业”,面对劳动力人口老龄化趋势,长沙应继续结合本地老年人口的收入、职业、年龄、性别等状况,积极培育和发展老年消费市场、就业领域,缓解就业压力。

(二)协调经济增长与就业的关系。统筹考虑经济增长与扩大就业,实现二者的协调发展。没有一定的经济增长则不足以支撑就业,解决就业问题仍然要靠经济发展。一是注重经济增长与就业并重。目前长沙主要是二三产业能吸纳更多劳动力,2013年长沙第二、三产业就业弹性系数分别为0.26和0.32,即第二产业增加值每增长1%,其从业人员增长速度将提高0.26个百分点;第三产业增加值每增长1%,其从业人员增速将提高0.32个百分点。长沙在调整产业结构时优先考虑促进就业,保持第一产业的基础地位,巩固第二产业的支柱地位,大力发展第三产业,发挥第三产业吸纳劳动力的优势。二是重视非公经济吸纳就业的重要作用,进一步提升非公经济的地位,扩展民营经济的就业功效。

(三)协调农村城镇化与就业的关系。在城镇化进程中,注重城镇化和农村劳动力转移就业的协调发展。一是加快小城镇的发展。2014年长沙已经开始规划周边15个小城镇,小城镇将是今后吸纳农村剩余劳动力的重要载体,有序推进小城镇建设,能方便农村人口就近转移,提供低门槛、低成本的创业与就业环境。二是继续加强农民的就业培训,提供就业服务。加强农村职业教育和技能培训,提高转移农民就业能力,并为其提供就业信息、就业辅导等服务。三是改善农民工就业和定居环境,降低农村转移人口的居住生活成本,完善农民工的社会保障、医疗、教育制度,保障城乡人口都能享受到均等化的基本公共服务。

(四)协调人才培养与就业的关系。积极有效地破解就业结构性矛盾,有利于在继续扩大就业的同时提高就业质量。由于产业结构调整、产品转型升级等原因,市场用人需求变化速度很快,但长沙人才供给变化较慢,就业能力并未与之相适应。因此实施动态化的人才培养方式,提高劳动者整体素质和就业技能显得至关重要。从短期看,长沙可以加强对大学生的就业服务与指导,并通过大学生创业引领计划、企业吸纳大学生就业税收优惠政策以及大学生村官、鼓励下基层等各项政策来引导大学生就业。从长期看,应重视本地职业教育和成人教育,通过职业教育培养大量高素质的技能型人才,通过改革来大幅提高学校的专业和课程设置应对市场需求变化的速度和能力。

(五)协调优惠政策与就业的关系。湖南省及长沙市制定了许多就业的优惠政策,但企业及老百姓对部分就业政策知晓率不高,如在2014年有关企业调查中,只有23.7%的调查单位了解“小型微型企业招收年度高校毕业生可享受社会保险补贴”促就业政策;只有37.1%的调查单位了解“劳动密集型企业可申请小额担保贷款”的促就业政策等等。同时58.8%的调查单位认为,“现有的就业优惠政策宣传力度不够,知晓理解难度大”;42.3%的调查单位认为“现有的就业优惠政策申请办理手续复杂,办理成本高”。因此,在制定积极的就业政策后,只有加大政策的宣传力度,明确申报流程,简化透明申请办理操作手续,才能真正将优惠政策落实到位,进一步带动就业。

(六)协调创业与就业的关系。与以往执著于追求“铁饭碗”不同,“90后”大学毕业生择业观发生较大转变,创业正成为他们的就业新选择。麦可思研究院近日发布的《2014年中国大学生就业报告》显示,本科毕业生创业比例略有提升,高职大专毕业生自主创业的比例明显上升,其中八成创业大学生资金靠自筹。长沙应进一步完善和落实小额担保贷款、财政贴息、税费减免、孵化基地等创业政策,及时为创业者提供项目信息、政策咨询、创业指导、融资服务、人力资源服务和跟踪扶持。同时开拓新的就业空间和就业领域,如低成本的网络创业等。中国就业促进会发布的《网络创业就业统计和社保研究项目报告》显示,全国网络创业带动的直接就业规模接近1000万人;在网络创业中,九成以上为个人网店,全国个人网店带动网络创业就业人数达600万人。长沙应大力宣传理性就业观,鼓励引导互联网打工创业,推进创业带动就业。

注明:

1、人口红利期:指的是一个国家或地区在一个时期内生育率迅速下降,抚养儿童和赡养老人的负担相对较轻,总人口中劳动年龄人口比重上升,从而在老年人口比重达到较高水平之前,形成一个劳动力资源相对比较丰富、对经济发展十分有利的黄金时期。

2、刘易斯拐点:即劳动力过剩向短缺的转折点,它是指在工业化过程中,随着农村富余劳动力向非农产业的逐步转移,农村剩余劳动力逐渐减少,最终枯竭的变化,其最重要的转折标志,就是劳动力无限供给特征的消失。

[供稿:长沙市统计局丁伟]

[审核:刘雁]

[责编:张艳]