2014年,全国经济发展步入新常态。在新常态下,经济发展更加注重增长质量和效益,加快服务业发展成为加快经济结构调整、转变经济发展方式、扩大就业渠道的重要途径。2014年,在房地产市场低迷、政府公共性支出继续紧缩等情况下,服务业实现稳步增长,全年服务业增加值比上年增长9.7%。

一、2014年服务业发展的主要特点

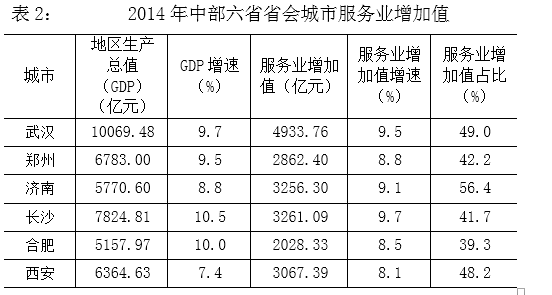

(一)规模再上台阶,内部结构优化升级。2014年,长沙服务业(第三产业)实现增加值3261.09亿元,比上年增长9.7%,继2011年长沙服务业增加值超过2000亿元,仅用了三年时间,服务业规模再上台阶。服务业增速在省会城市中保持相对领先,增速居省会城市第6位、中部省会城市第1位。全市三次产业结构为4.0:54.3:41.7,服务业增加值比重比上年提高0.9个百分点,2013年、2014年连续两年提升。2014年,服务业对经济增长的贡献率为37.4%,在全市工业增速持续回落、贡献降低的情况下,服务业将成为新常态下长沙经济增长的新动力。

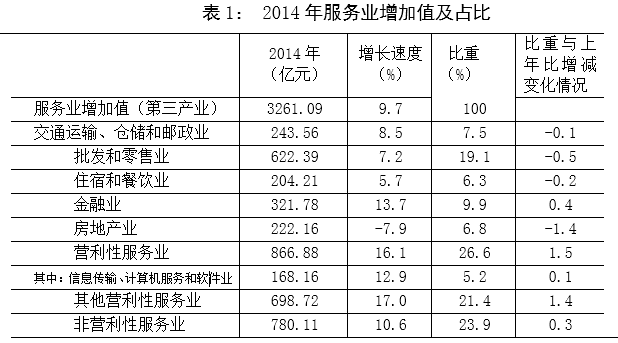

分行业来看,服务业内部结构不断优化升级。金融业、营利性服务业等现代服务业增加值占第三产业比重比上年提高,分别提高0.4和1.4个百分点。营利性服务业、金融业、非营利性服务业增加值增速均高于服务业增加值增速,其速度分别为16.1%、13.7%、10.6%,分别高于服务业增加值增速6.4、4.0、0.9个百分点,营利性服务业和金融业成为拉动服务业发展的重要引擎。

(二)增税收、促就业,对社会的贡献进一步增强。2014年服务业税收收入达564.72亿元,比上年增长12.8%,服务业税收收入占全市税收收入的比重达39.6%,对全市税收增长的贡献达40.5%。其中,房地产业、批发和零售业是服务业税收收入的主要来源,分别实现税收收入226.89亿元和110.2亿元,比上年增长13.7%和10.9%。

服务业具有就业弹性大,劳动密集、技术密集和知识密集并存的特点,在吸纳劳动力就业方面具有独特优势,能够吸纳各种不同素质的劳动者就业。2014年,服务业就业人数和占比均呈现上升趋势,服务业从业人员达200.67万人,比第二产业多45.53万人,服务业从业人员占全社会从业人员比重达43.6%,比上年提升1.2个百分点。服务业新增从业人员10.74万人,占全社会新增从业人员的87.3%;服务业成为新增就业的主要渠道。

(三)投资稳步提升,现代服务业投资增速加快。2014年服务业固定资产投资总额3575.82亿元,比上年增长17.4%,占全社会固定资产投资总额的65.8%。从总量上来看,房地产、水利、环境和公共设施管理业、交通运输邮电仓储业等社会基础建设行业固定资产投资较多,三个行业固定资产投资总额合计占全部固定资产投资总额的44.1%,比上年下降一个百分点;三个行业占全部固定资产投资总额的比重分别为27.4%、9.3%、7.4%。从速度来看,文化体育和娱乐业、科学研究和技术服务业、批发零售业、信息传输、软件和信息技术服务业等现代服务业固定资产投资增速较快,均高于全市固定资产投资总额的增速,分别为73.8%、47.1%、44.7%、31.0%。

(四)交通运输网络日益完善,区位优势进一步突显。近几年,长沙立体交通网络建设突飞猛进,运输网络日益完善,区位优势进一步突显。2014年,长株潭城际铁路、轨道交通工程一号线、黄花国际机场飞行区东扩工程等重点项目的强力推进,将加速长沙大交通格局的进程。轨道交通二号线顺利开通标志着长沙大步迈进“地铁时代”;长韶娄高速10月全线开通,沪昆高铁长沙至南昌段、长沙到怀化段相继开通;沪昆、京广两条大动脉在长沙交会,中国高铁“十字架”形成,长沙到株洲、湘潭只需半个小时,到怀化仅需1个半小时,到武汉、南昌仅需1小时,到上海、杭州仅需4个小时,到北京仅需6个小时。2014年,长沙高铁南站累计发送旅客1424.75万人次,比上年增长33.0%,增速高于上年6.1个百分点,创近3年来新高。南来北往的旅客乘坐高铁汇聚长沙,势必加速长沙经济发展,并且加快了与长三角、珠三角的联系,为长沙拉动内需、吸引人才、引进技术奠定了坚实的基础。

(五)居民消费档次逐步提升,民生生活持续改善。服务业的快速发展为城乡居民提供了更多、更新、更方便快捷的服务,居民消费档次也逐渐从一般家庭生活消费向休闲、信息、文化教育等中高档消费延伸。2014年,长沙市城镇居民人均交通及通信、教育文化娱乐、医疗保健等服务性支出10014元,占全年消费性支出的比重达37.4%,较2010年提高了7.2个百分点;其中城镇居民人均交通通讯、教育文化娱乐、医疗保健支出分别为4596元、3808元、1610元,较上年均有大幅度提高,与上年相比,增速分别为53.7%、52.4%、28.3%。

二、主要行业发展呈现新特点

(一)交通运输业稳中有升,公路运输仍是主力。2014年,全市交通运输、仓储和邮政业实现增加值36.71亿元,同比增长12.8%,占GDP比重为2.9%,占全市服务业增加值比重为7.5%。全年实现全社会客货换算运输周转量431.55亿吨公里,比上年增长10.8%,增幅比上年提高0.6个百分点。全市货运量累计13.22亿吨,比上年增长13.2%,客运量4974.9万人,比上年增长0.8%;货物运输周转量为359.74亿吨公里,比上年增长12.2%,旅客运输周转量为221.00亿人公里,比上年增长8.0%。长沙港实现港口吞吐量3736.3万吨,比上年增长6.3%。

公路运输仍是长沙综合运输体系的基础,具有举足轻重的地位。2014年,公路运输承担了全市76.6%的客运量和89.0%的货运量。全年共完成客运量9765.34万人次、货运量2.71亿吨次,与上年比分别增长-0.96%和14.4%;完成旅客周转量61.1亿人公里、货物周转量264.27亿吨公里,比上年分别增长4.5%和13.2%。

(二)消费总体平稳,消费结构优化升级。2014年全市消费增速总体平稳,消费在发挥经济增长稳定器作用的同时,消费结构优化升级步伐明显加快。2014年,全市实现社会消费品零售总额3162.07亿元,比上年增长12.9%。2014年各月累计增幅保持在12.8%-13.4%之间。主要商品较快增长。2014年,全市汽车、石油、中西药、食品类等主要商品零售额增速分别为13.1%、17.8%、15.3%和19.0%。从商品销售形式看,网络消费大幅增长,全年限额以上批发零售业网上零售额增长72%。消费结构逐步升级,从基本消费向发展型消费转变,文化办公用品、通讯器材、报刊杂志、化妆品等商品零售额增速领先,全年分别增长23.5%、22.1%、16.9%和15.4%。

(三)房地产投资稳步增长,房地产市场下半年回暖。2014年长沙市完成房地产开发投资1310.50亿元,同比增长13.6%;增幅比上半年提升1.8个百分点。在建施工面积9647.14万平方米,同比增长11.3%,其中新开工面积2582.9万平方米,下跌7.2%;竣工面积1438.85万平方米,增长2.7%;新建商品房销售面积1519.20万平方米,下跌17.5%,降幅比上半年收窄6.7个百分点,降幅呈现逐步收窄态势。受国家和全省出台房地产政策利好,10月以来全市房地产市场有所回暖。

(四)金融业信贷结构优化,民间融资活跃。2014年底,全市本外币各项存款余额为11266.10亿元,比上年增长11.0 %;本外币各项贷款余额为10712.82亿元,比上年增长11.2%。2014年信贷重点投向基础设施建设、涉农贷款等薄弱环节、个人住房消费和保障性住房等民生工程,信贷结构进一步优化,其中:2014年全市基础设施领域贷款新增317.41亿元,占新增对公贷款的比重达47.3%;全年涉农贷款新增328.64亿元,比上年增长17.8%,快于全部贷款增速6.6个百分点;全年个人住房消费贷款新增217.03亿元,比上年多增19.08亿元;保障性住房开发贷款新增123.42亿元,比上年多增100.44亿元。随着金融业的快速发展、改革创新、融资成本居高不下,民间融资快速发展,保持活跃。2014年末,全市小额贷款公司达45家,比上年新增3家,全年累计发放贷款79.46亿元;全市融资性担保机构达75家,比上年新增3家,新增融资性担保额102.08亿元,其中新增小微企业贷款担保96.78亿元。

(五)旅游人数首次突破1亿,旅游节会有声有色。2014年长沙加快旅游产业转型创新步伐,实现新常态下的新跨越。2014年接待旅游者首次突破1亿人次,实现旅游总收入1192.01亿元,比上年增长18.5%,其中:接待国内旅游者1.13亿人次,同比增长19.55%,实现国内旅游收入1153亿元,同比增长20.34%;接待入境旅游者120万人次,同比增长2.59%;实现入境旅游收入7.86亿美元,同比增长0.84%。举办了橘洲喜乐会、梅溪湖元宵灯展、开福喜乐会、天心火宫殿庙会、第六届中国湖南世界名花生态文化旅游节、杜鹃花节、油菜花节、第二届葡萄节、漂流节等10多个旅游节会活动,带动了旅游业发展。在央视4套进行长沙城市形象宣传,不断提升“快乐长沙”长沙城市形象知名度,美誉度。

(六)会展业繁荣活跃,会展经济量质齐升。2014年,长沙市会展业繁荣活跃,呈现出量质齐升、持续发展的良好局面。2014年度,长沙被评为全国会展业“金五星”——“优秀会展城市奖”。根据长沙三大专业会展场馆及2014年重点会展项目的各申报单位上报的数据,2014年,长沙共举办各类展会183个,比上年增长29.8%;累计展览面积达180.18万平方米,比上年增长15.5%;专业观众人数达540.86万人,比去年增长18.5%,各类展会成交金额达到395.09亿元,其中,成交金额10亿以上的展会5个,2014湖南汽车博览会成交金额35亿。

(七)服务外包规模效益同步增长,产业聚集效应明显。2014年,全市完成服务外包总收入453亿元,同比增长12.5%;离岸服务外包执行金额同比增长24.4%。服务外包执行金额达到1000万美元以上的企业达到28家,同比增长64.7%。服务外包企业从业人员1000人以上的企业达18家,同比增长20%。全年通过CMMI、ISO27001和IS09001等相关国际资质认证的企业新增21个,技术先进型服务企业新认定2家; 4个服务外包公共平台项目初步纳入国家公共平台项目支持范围,其中,“长沙高新区服务外包国际合作平台”已有近10家境外机构签订了合作意向。目前,长沙服务外包产业集聚效应明显,四个示范园区的业务总额占全市业务总额超过了75%,其中高新技术产业开发区服务外包企业数量占到全市的60%左右,成为我市服务外包企业的主要聚集地。

(八)现代物流业发展成效显著,冷链物流实现规模化。据商务局统计,2014年,长沙社会物流总额突破2.7万亿元,比上年增长14.1%;实现社会物流收入593亿元,比上年增长8.1%。全市共有规模物流企业800余家,其中年物流收入过10亿元企业达8家,年物流收入过亿元企业20余家。全年新增3家AAAA级物流企业,3家5星级仓储物流企业。2014年长沙着力构建农产品冷链物流体系建设,促成4个拥有5万吨以上库容量的冷链物流项目,冷链物流实现规模化。截止2014年底,全市已新建仓储近155万平方米,在建/拟建的常温仓储约320万平方米。全市已建成投产冷库容量总计25.5万吨;拟建/在建冷库容量总计63.2万吨,预计长沙冷库容量将突破100万吨,服务能力将辐射江西、湖北、株洲、湘潭、益阳、常德、岳阳等周边省市。

(九)电子商务交易额翻番,平台建设稳步推进。2014年,全市电子商务产业发展正在进入创新和快速扩张的新阶段,长沙相继获批国家电子商务示范基地、电子商务示范城市和跨境贸易电子商务服务试点城市。2014年长沙“四上”企业实现电子商务交易额为258.31亿元,同比增长130.9%(按可比口径,下同)。其中:电子商务销售额为209.15亿元,同比增长126.1%;电子商务采购额为307.47亿元,同比增长134%,电子商务交易额翻番。移动电子商务迅猛增长,钢为、通程等电子商务企业抓住市场发展机遇,纷纷推出移动APP。O2O电子商务、农村应用电子商务发展迅猛,平台建设成果稳步推进,现已建成的B2C类一定规模的交易平台约有50余个,B2B类专业交易平台约10多家。其中,长沙福满星城公共消费平台、岳麓购公共消费平台等部分现代服务业综合试点项目已经上线试运营。云猴网、爱尚通程、友阿有啊、60购、中国信息导航网、天骄物流等一批综合电商平台的正式上线,进一步完善了我市电子商务产业公共服务体系,推动电子商务产业的快步发展。

(十)快递经济发力,业务量爆发式增长。2014年,长沙快递业实现快递业务量13469.58万件,比上年增长55.2%;快递业务收入完成165977.47万元,比上年增长28.6%,快递业成为各行业中发展最快,最有活力、最具人气的行业。巨大的市场潜力吸引着大量本土和外来快递企业,据市邮政管理局统计:截至2014年底,在长获得快递营业许可证的机构达345家,比上年增加116家,顺丰、联邦、中铁、申通、圆通等国内外知名快递企业抢滩长沙,将湖南营销总部落在隆平科技园。

三、服务业发展中存在的主要问题

目前长沙经济总量已跃居全国省会城市第七,在未来发展中,长沙服务业或将成为提高城市竞争力的关键因素。而当前,长沙服务业与经济总量排在前六位的广州、成都、武汉、杭州、南京、沈阳相比,差距比较明显,全市服务业发展存在的问题不容忽视:

(一)第三产业总量偏小。从全国26个省会城市比较来看,长沙经济总量与广州、武汉、成都、南京、杭州等城市的差距主要体现在第三产业差距较大。2014年,长沙第三产业增加值3261.09亿元,比南京少1664亿元、比武汉少1673亿元,比杭州少1807亿元,比成都少1864亿元,与广州差距高达7602亿元。

(二)第三产业占比偏低。从世界发达国家来看,第三产业增加值占GDP比重一般在70%以上。近年来,虽然长沙第三产业占GDP的比重有一定提升,但仍然低于全国、全省平均水平,与发达城市及发达国家相比差距较大。2014年,长沙第三产业增加值占GDP的比重为41.7%,居全国26个省会城市第22位,低于省会城市平均水平9.9个百分点;低于全省水平0.5个百分点,低于全国水平6.5个百分点,低于全面小康目标值5.3个百分点。从表(1)2014年中部六省省会城市服务业增加值看,长沙服务业增加值占比居第五位,与居第一位的济南差14.7个百分点,与居第二位的武汉差7.3个百分点。

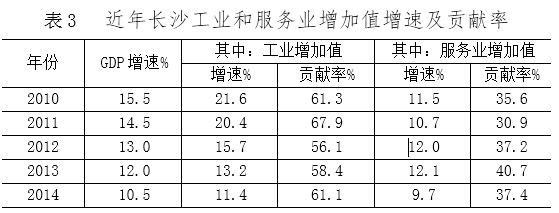

(三)服务业增速趋缓,对经济增长的贡献和拉动作用下降。从表(3)2010 -2014年长沙工业和服务业增加值增速及贡献率来看,工业增加值增速逐年放缓,服务业增加值增速逐年提高,2014年服务业增加值出现回落。204年,服务业增加值增速较上年下降2.4百分点,下降幅度高于工业0.8个百分点。2014年服务业拉动GDP增长3.9个百分点,比上年下降1个百分点;服务业对经济增长的贡献率达37.4%,比上年下降3.3个百分点。

分行业来看,传统服务业增速下降明显。房地产业、住宿餐饮业、批发零售业、交通运输业增加值分别增长-7.9%、5.9%、7.2%、7.5%,增速均低于全市增加值增长速度(10.5%)和服务业增加值增速(9.7%),分别低于全市服务业增加值平均速度17.6、3.8、2.5、2.2个百分点,其占服务业增加值比重均出现下降,下降幅度分别为1.4、0.2、0.5、0.1个百分点。

四、加快推进长沙服务业发展的建议

当前全国经济结构正发生重大转变,由工业主导向服务业主导加快转变。在经济增速放缓的情况下,服务业成为吸纳就业的主渠道,经济发展的主要动力。近年来,我国十分重视服务业发展,陆续出台了支持现代物流业、高技术、节能、家政服务、文化产业、体育产业等服务业发展的政策措施,从财税、信贷、土地和价格等方面不断深化、细化和完善促进服务业发展的政策体系,加快推进服务领域改革,加大政策扶持力度,拓宽投融资渠道,加大了对服务业的投入力度。服务业发展环境不断优化,服务业发展政策不断升级,服务业迎来难得的发展机遇。

目前长沙经济发展步入新常态,加快经济结构转型升级已为时势所驱。在工业经济增速放缓、房地产业增速下滑、批发零售、住宿餐饮业不景气的情况下,推动现代服务业发展正成为改善产业结构、促进转型升级的重要突破口。因此,必须充分发挥服务业对各类产业的引领和带动作用,促进服务业向各类产业融合渗透,促使服务业迸发出前所未有的发展活力。

(一)加强思想认识,创新发展体制机制。长沙市政府各级领导和部门要充分认识服务业发展的重大意义和作用,认清目前服务业发展的重大机遇和趋势,把服务业放在战略优先发展的地位。以建设国家现代服务业综合试点城市为依托,细化第三产业发展规划,加快政府职能转变,加快制定相关政策。紧跟国家改革促进第三产业快速发展的步伐,主动对接全国、全省相关改革措施,发挥省会城市优势,勇于突破创新,大胆探索,深入研究,主动设计改革方案,争取在市内扩大试点或率先试点,鼓励有条件地区先行先试,积极探索可复制、可推广的改革路径和成功经验。同时主动学习其他服务业发达城市的经验,深入企业,了解企业需求和困难,使服务业相关政策措施能够更好的落地、帮助和服务企业,推动相关行业的发展,为服务业的发展营造良好环境。

(二)发挥优势,重点发展。服务业行业范围广,产业多,大力发展服务业,应充分依托长沙区位优势、文化氛围和现有产业资源,重点发展。一是加快发展现代服务业。结合服务业发展特色优势及《长沙现代服务业发展行动计划》,集中力量抓好现代金融、现代物流、文化创意、电子商务、旅游休闲、科技服务业等现代服务业发展。二是着力提升传统服务业。结合生态、休闲、宜居城市特色,促进文化、商业、旅游融合发展,创新经营理念、优化经营模式,大力推进传统服务业经营业态转型升级。

(三)加强基础体系建设,推动“互联网+”服务业融合发展。2015年,中国的网民渗透率将达50%,即近一半的中国人使用互联网上网。互联网已经成为人们生活和工作形影不离的工具。和互联网有关的新兴服务业快速发展,电子商务、网络传媒、互联网金融、在线教育、在线旅游、互联网健康产业在经济增长速度趋缓的形势下,快速甚至爆发式增长。互联网逐渐渗透到生活和商业的各个层面,各种新产品、新行业、新产业、新业态、新模式加速成长,新的动力加快孕育,成为中国经济未来的希望所在,拥抱互联网成为服务业发展的必然选择。为推动“互联网+”服务业融合发展,需要大力加强基础体系建设。一是推动互联网基础设施建设,加大通讯电缆的铺设和移动电话基站的建立,进一步降低网络资费,打造良好的互联网生态环境;二是推动企业信息化建设,鼓励企业加强信息化建设投入和信息化改造,提升企业的互联网思维和应用;三是大力推进物流基础设施建设,以降低社会物流成本为核心,以重大物流基础设施、重点物流工程建设为抓手,优化物流基础设施布局。

(四)推动社会保障体系建设,提升消费能力。当前长沙城乡居民消费结构升级趋势愈发明显,休闲消费、保健消费、教育消费、文化消费、旅游消费等渐成气候,文教娱乐、文化创意、健康服务、旅游服务、设计服务、养老服务等服务型产业发展空间巨大。提升消费能力和推动消费升级,成为推动服务业发展的加速器。一是增加居民可支配收入,增强经济发展与收入增长的联动性,优化收入分配比例,扩大内需和就业;二是加大养老、教育、医疗等民生领域投入,减少老百姓消费的后顾之忧;三是优化消费环境,加强市场监管和消费维权。

[供稿:长沙市统计局 曾花林]

[审核:刘雁]

[责编:罗昊]