三十年改革开放,春风秋雨共同经历,春华秋实一起走过。巨变无声,株洲市劳动就业工作的辉煌成就与人民群众生活水平的大幅提升,印证着改革开放的巨大成就。全市就业规模稳步扩大,就业结构不断优化,失业率有效控制,收入水平大幅提高。

一、从业人员显著增加 就业规模稳步扩大

改革开放以来,国家始终抓住发展经济这条主线,采取多种措施创造就业岗位,扩大就业渠道,包括:调整产业结构,大力发展第三产业;调整所有制结构,大力发展非公有制经济;通过市场力量配置劳动力资源。随着国家就业管理体制的改革和经济的快速发展,促进全市就业规模不断扩大。全市城乡从业人员从1978年的131.9万人增加到2007年的216.22万人,年均增加2.81万人,年均增长1.7%。其中:城镇从业人员从29.76万人增加到55.67万人,年均增加0.86万人,年均增长2.2%;乡村从业人员从102.14万人增加到160.55万人,年均增加1.95万人,年均增长1.6%。

二、结构调整效果显著 就业结构不断优化

改革开放三十年,全市劳动就业突破了计划管理体制,改革了“统包统配”的就业制度,不断加大就业服务力度,拓宽就业渠道,改善就业环境,逐步建立起与社会主义市场经济体制相适应的劳动就业管理体制和就业制度,就业结构显著改善。

1、城镇就业比例上升。30年来,随着城市化和工业化进程的逐步加快,城镇吸纳就业能力不断加强,大批农村富于劳动力向城市转移,城镇就业人员年均2.2%速度增长,快于全市就业人员增速0.5个百分点,其占全市就业人数比重从1978年的22.6%上升到2007年的25.7%,乡村就业人员占全市就业人数比重从1978年的77.4%下降到2007年的74.3%。

2、二、三产业就业面迅速扩大。改革开放初期,全市二、三产业在国民经济中的比例较低,二、三产业从业人员占全部从业人员比重分别为15.6%和7.6%,76.8%的从业者从事农业生产劳动。经过三十年的建设与发展,株洲逐步形成了以制造业为主体的工业体系,与人民生活密切相关的批零贸易业、住宿餐饮业、交通运输仓储邮政业、金融业等服务行业也得到了长足发展,经济结构和产业结构得到有效调整,二、三产业从业人员快速增加,就业结构发生巨大变化。2007年,全市全部从业人员中,一产业从业人员84.9万人,占39.3%;二产业从业人员62.51万人,占28.9%;三产业从业人员68.81万人,占31.8%。与1978年相比,第一产业下降了37.5个百分点,二、三产业则分上升13.3和24.2个百分点(见图一)。

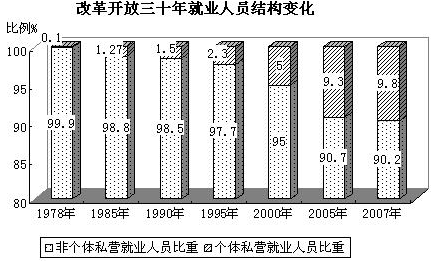

3、个体私营就业群体大幅增加。改革开放不断深入,人们就业观念也发生了根本性的变化,长期形成的“重全民,轻集体,鄙视个体”的择业观逐渐淡薄,取而代之的是以劳动报酬高低、个人才能与个人价值的实现程度为择业标准。大批劳动力从国有和集体企业转向其他企业,非公有制经济单位从业人数迅速增长。2007年,全市城镇单位从业人员中,其他单位从业人员14.06万人,占城镇单位的45.5%,其中内资企业10.98万人,外商及港、澳台商投资企业3.08万人,个体私营单位就业人员则达到21.25万人,占全部就业人员的比重由1978年的0.1%提高到2007年9.8%(见图二)。

三、农村劳动力转移步伐加快 再就业工作进展顺利

1、农村劳动力转移步伐加快。随着大城市、沿海开放城市经济迅速扩张和株洲市经济社会的迅速发展,为农村劳动力转移提供了动力和更多的就业岗位。农村劳动力迅速向城市转移。2007年,全市农村共有劳动力资源180.22万人,累计转移农村劳动力68.6万人。农村新增劳动力转移就业人数5.39万人,其中:跨省转移就业人数3.24万人。2007年农村劳动力转移人数比2003年增加19.8万人,平均每年增加近5万人(见图三)。

2、下岗职工再就业工作进展顺利。近年来,全市贯彻落实国务院36号、省政府4号文件等就业再就业政策精神,突出抓好再就业扶持政策的落实和困难群体再就业,下岗职工再就业工作进展顺利。2007年,全市城镇新增就业5.01万人,下岗职工再就业2.56万人(见图四)。

四、失业率得到有效控制 就业形势基本稳定

从1980年国家“三结合” 就业方针后(即实行劳动部门介绍就业、自愿组织起来就业和自谋职业相结合),1981年,中央又作出《关于广开门路、搞活经济、解决城镇就业问题的若干规定》,进一步明确多渠道解决就业问题的政策。在国家方针政策的指导下,株洲通过加快经济发展、调整就业政策和加大安置力度等政策措施,广开就业门路,多渠道安置就业,失业率得到有效控制。2000年至2007年城镇登记失业率均控制在3.1-4.6%的较低水平(见图五),为构建株洲和谐社会,推动经济社会持续稳定健康发展发挥了重要作用。

五、工资收入大幅增加 生活质量显著改革

改革开放以来,国家收入分配制度不断改革,由按劳分配制度到逐步向按劳动、资本、技术和管理等生产要素按贡献大小参与分配的原则,形成了以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配格局,职工平均工资大幅增加,生活质量显著改善。2007年,全市城镇单位在岗职工平均工资由1978年的578元提高到22661元,是1978年的39倍,年均增长13.5%,高于全市经济增长平均水平(见图六)。

[供稿:株洲市统计局 罗莱]

[责编:徐林]