在资源日趋紧张,环境日益恶化的今天,努力建设“两型社会”是党中央、国务院从国际形势和我国国情出发,为中部崛起所做出的重大战略决策,是全面建设小康社会,构建和谐社会的重要内容。2007年12月,国务院批准武汉城市圈和长株潭城市群成为“全国资源节约型和环境友好型社会”建设综合配套改革试验区,正式拉开了“两型社会”建设的序幕。本文结合长株潭经济社会发展实际情况,尝试建立一套较为合理的“两型社会”综合评价体系,为决策部门从宏观上更科学地规划与促进“两型社会”的建设提供参考。

一、“两型社会”的基本概念

“两型社会”简单地说,就是指“资源节约型、环境友好型社会”。资源节约型是指在生产、流通、消费等领域,通过法律、经济和行政等综合性措施,提高资源利用效率,以最少的资源消耗获得最大的经济和社会收益,保障经济和社会可持续发展,其核心目标是降低资源消耗强度,提高资源利用效率,减少自然资源系统进入社会经济系统的物质流、能量流通量强度,实现社会经济发展与资源消耗的物质减量化;环境友好型是人与自然和谐发展的社会,是以生态承载力、环境容量为基础,认识并尊重自然环境及其演变规律,保护生态环境,致力于人与自然和谐共生,经济社会发展与环境和睦相处的社会形态。其核心内涵是人类的生产、消费活动与自然生态系统协调发展。

二、“两型社会”综合评价指标体系的基本框架

1、综合评价的重要意义

构建“两型社会”指标体系对于科学系统评价并积极推进“两型社会”的建设具有重要意义。主要表现在以下几个方面:一是形成“两型社会”建设的评价指标系统,对长株潭“两型社会”的建设状况进行动态评价,为政府决策提供参考依据;二是通过定量分析评价长株潭“两型社会”建设水平,检测、揭示和分析经济社会发展过程中的问题及不足,从而采取相应对策;三是利用“两型社会”评价指标体系对长株潭发展现状和发展走向进行分析研究,制定出“两型社会”建设的战略规划,以进行有效的宏观管理。

2、指标体系的基本框架

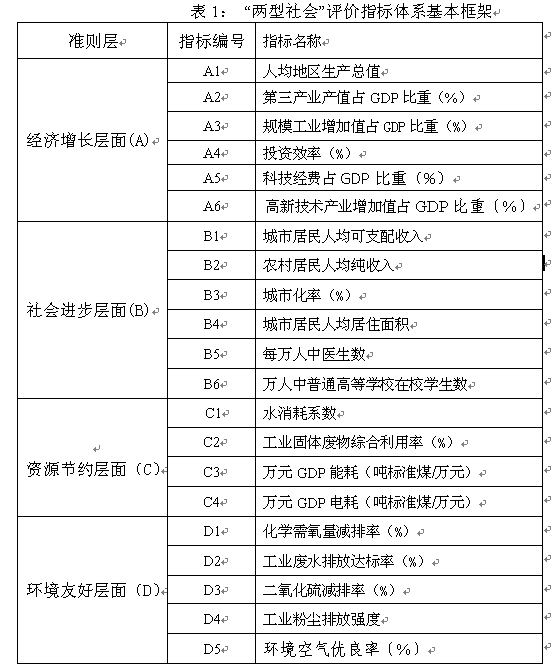

结合“两型社会”的内涵和长株潭的实际情况,本文选取经济增长层面、社会发展层面、资源节约层面、环境保护层面四个指标作为一级准则层(见表1)。其中经济和社会系统指标,主要是对经济和社会效益进行评价。通过对经济和社会效益的评价,反映出整个社会经济结构变化情况和人们的生活情况。资源和环境子系统指标,反映资源节约和环境友好状况,旨在通过提高资源的有效利用率和节约投入水平,改善生态环境质量,促进各行业的清洁生产和循环经济发展,加强污染治理,使污染排放对环境的影响达到最小。

三、长株潭“两型社会”建设的实证分析

(一)综合评价

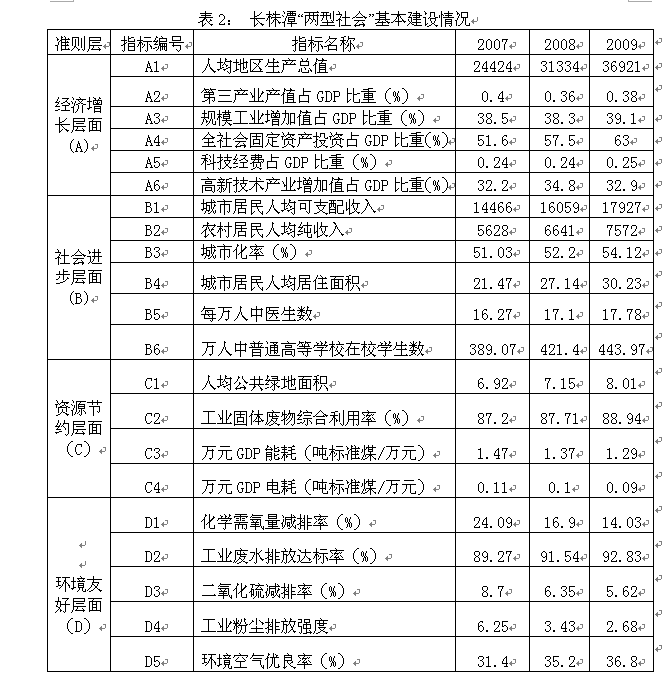

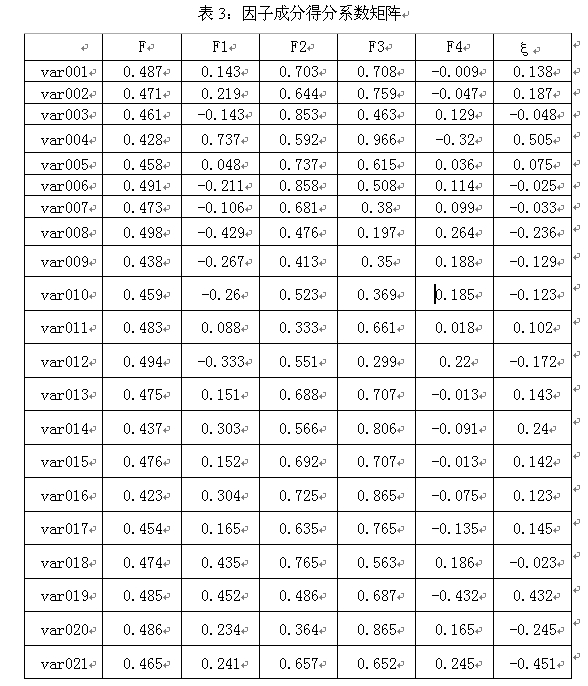

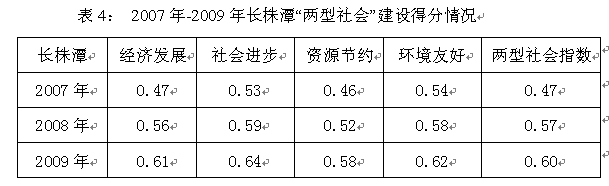

在“两型社会”评价指标体系基本框架的基础上,选取了长株潭三市2008-2010年的21个指标数据(见表2),通过SPSS软件对上表2数据,先进行因子分析,然后通过方差极大化对因子得分矩阵进行旋转,旋转后的因子得分系数矩阵(见表3)。由因子得分矩阵,可以得到2007年长株潭“两型社会”建设综合得分情况为经济发展0.47分;社会进步0.53分;资源节约0.46分;环境友好0.54分;总得分0.47分。以此类推,可以得到其他年份的得分情况(见表4)。

(二)评价分析

1、纵向比较:长株潭“两型社会”建设成效较为明显

一是在经济发展层面上,长株潭经济发展总量逐步上升。长株潭三个城市人均地区生产总值、规模工业所占GDP比重、固定资产投资占GDP比重等都有所上升,由2007年-2009年长株潭的经济发展得分情况0.47分上升到0.61分也可以印证长株潭的经济总量稳步发展。经济总量得到增长主要是因为在国家支持“两型社会”建设的背景下,政府积极引导,消费、投资市场异常活跃,三大产业也得到稳固发展。

二是在社会进步层面上,长株潭社会进步硕果累累。首先在人均收入上,城镇人均可支配收入和农村居民人均纯收入都获得稳步提高;其次,城市化率由2007年的51%上升到2009年的54.1%,城市人均面积也有较大提高,2007年的21.5%上升到2009年的30.2%;最后,人民医疗条件得到改善,教育水平得到提高,每万人中医生数由2007年的16.3人上升到2009年的17.8人,同时万人中普通高等学校在校学生数上升到2009年的444人。

三是在资源节约层面上和环境友好层面上,长株潭资源消耗和环境友好得到一定改善。首先,工业固定废弃用综合利用效率由2007年的87.2%上升到2009年的88.9%;万元GDP能耗由2007年的1.47%下降到2009年的1.29%,同时,万元GDP电耗也得到一定下降;其次,化学需氧量减排率由2007年的24.1%下降到2009年的14%,工业粉尘排放强度由2007年的6.25下降到2009年的2.68。最后,根据上表长株潭资源节约和环境友好的得分情况,长株潭的资源节约得分和环境友好得分分别由2007年的0.46和0.54提高到2009年0.58和0.62。长沙属于一个典型的酸雨污染城市,株洲曾是我国十大工业污染城市之一,湘潭重化工污染也很突出,长株潭城市群工业结构以重工业为主,钢铁、有色、化工等资源消耗巨大,排污量大的产业比重偏高,但在近几年的“两型社会”建设中,长株潭城市群加强了管理,狠抓环境建设,使得资源环境得到有效改善。

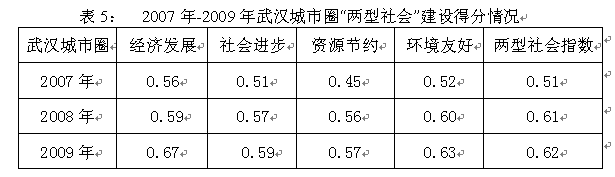

2、横向分析:长株潭城市群稍低于与武汉城市圈

根据上述因子分析法和武汉城市圈的相关数据,武汉城市圈“两型社会”建设得分情况(见表5)。表中数据表明:武汉城市圈“两型社会“建设指数进程要稍高于长株潭城市群,但进程要稍慢于长株潭城市群。

一是长株潭经济发展实力有待提升。武汉城市圈的经济发展每年得分都较高于长株潭城市群的得分,这从各年武汉城市圈和长株潭城市群在地区生产总值、第二、三产业增加值等指标上的数据差距可以看出。2008年,武汉城市圈实现地区生产总值6972.11亿元,增长14.8%;占全省的61.5%,比2007年提高0.6个百分点,在湖北省经济增长中处于举足轻重的位置。2009年上半年,武汉城市圈实现地区生产总值3397.29亿元,占全省的63.2%。从经济总量看,拥有9个城市的武汉城市圈明显占优。另外,从城市辐射带动作用上看,长株潭的得分情况为1.45分,武汉城市圈的得分为2.14分。因此,长株潭尚未发挥城市向心力和辐射带动作用,集聚和辐射带动功能较弱,对外开放程度较低,周围城市呈现实力普遍弱小、城市圈梯级层次不合理、城市功能和产业结构趋同的不利局面。这说明长株潭城市群在经济发展规模、经济效益和城市辐射能力上有很大改善的空间。

二是长株潭社会进步较为明显,居民幸福感指数较高。从收入上看,2007年长株潭城市人均可支配收入和农民纯收入分别为14466元和5628元,高于武汉城市圈的10521元和4193元;从居民人均居住面积上看,长株潭城市人均居住面积为21.5而武汉城市圈为20.3;从居民幸福指数上看,长株潭近几年的指数保持在1.52左右,而武汉城市圈的指数仅为1.13;从城市化率上看,长株潭城市化率为51%高于武汉城市圈的46.8%水平。长株潭城市群在人民生活质量、基础设施建设、城市交通改善和城市景容提质上近几年来取得了令人可喜的成绩,在国家支持两型社会建设的今天,这些特色无疑是长株潭城市群发展的源动力。

三是武汉城市圈和长株潭城市群环境建设都任道重远。2007年-2009年,长株潭城市群和武汉城市圈在资源节约和环境友好上的得分相差不大,这说明两大城市群作为国务院指定批准建设的综合配套改革试验区,两大城市群都力争抓好环境,做好资源节约工作,从而努力建设成为资源节约型和环境友好型社会,但作为“两型社会”建设试验区,两大城市群在资源节约和环境保护上,都任道重远。2007年,长株潭城市群和武汉城市圈的单位GDP能耗分别为1.47和1.49;二氧化硫减排率也较低,分别为8.7和7.0;资源节约和环境友好得分情况远远低于上海0.75、0.82的水平。

3、三城分析:株洲“两型社会”进程快于长沙、湘潭两市

结合长株潭三市2008-2010年相关数据,三市的“两型社会”的得分情况(见表6)。

由上表可以得知,2007年-2009年长沙市两型社会指数由0.53上升至0.61,上升了0.08;株洲市由0.47上升至0.59,上升了0.12,为三市最快升幅;湘潭市由0.46上升至0.54,上升了0.08。具体分析如下所示:

一是从经济发展速度上,株洲市紧紧围绕“保二争一、科学跨越”战略目标,2008年和2009年的增幅均保持全省第四的增幅,分别增长13.4%和14.2%,长沙市两年里均保持较高增幅,分别增长15.1%和14.7%,分别位居全省首位和第二位,湘潭市2009经济发展增幅为13.7%,由2008年全省的第三位下滑至第七位。从上表的得分情况也可以看出,长沙市三年的经济发展得分情况都保持较高分值,分别为0.56、0.62和0.67。

二是从社会进步上看,长沙市社会进步得分情况高于株洲市和湘潭市的得分。2009年,长沙市拥有科学研究开发机构97个,共取得省部级以上科技成果329项,其城镇居民人均可支配收入20238元,农民人均纯收入9432元,而株洲和湘潭的科研结构较少,且城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入都要低于长沙市水平。2009年,长沙市社会进步得分为0.63,高于株洲市的0.61和湘潭市的0.59。但近年来,株洲市重视科研的发展,先后在汽车产业、轨道交通产业、高职院校等方面取得不少佳绩,科研事业稳步发展。2009年株洲市争取国家、省级计划项目80项,全年申报专利1608件,荣获省部级以上科研成果24项,省科技进步奖18项,第七次荣获全国科技进步先进城市和国家知识产权示范城市荣誉称号,列入国家新能源汽车示范推广试点城市。

三是从资源节约和环境友好上看,株洲市进步明显。株洲市作为老重化工业基地,在“两型社会”方面起点比较低,环境污染较为严重,资源消耗巨大。但长株潭城市群“两型社会”正式批复以后,株洲市加大在“两型社会”建设方面的力度,为了治理环境污染和资源浪费情况,宁可不要GDP,先后关掉了近200余家污染企业,并对清水塘污染区进行全面治理,环境治理成果显著,资源节约和环境友好得分情况上升较快。2007年-2009年,株洲市的环境友好得分上升0.15,长沙上升0.07,湘潭上升0.11,株洲上升快于长沙、湘潭两市,进步更加明显。

四、加快长株潭“两型社会”建设的几点思考

根据长株潭“两型社会”建设基本情况,本文从经济增长、社会进步、资源节约和环境保护四大层面,就如何进一步加快长株潭城市群“两型社会”建设做了一些思考。

(一)经济增长层面:以转变发展方式为突破,不断增强区域协调发展能力,全力打造区域核心竞争力。

1、打破行政壁垒,增强区域协调能力。长株潭城市群在“两型社会”建设中,政府应加大支持力度,突破行政体制障碍,均衡照顾三市经济发展利益和项目分配。可以考虑建立长株潭城市群建设管理委员会,以大部制的原则建立若干跨市的专门委员会,下设产业协调委员会,以此增强长株潭城市群产业一体化发展协调能力,促进长株潭三市协调发展,从而提高长株潭城市群的整体竞争力。

2、发展优势产业,增强核心竞争能力。长株潭城市群,特别是株洲市和湘潭应该充分认识到自身的劣势,在借鉴国外城市经济发展经验的基础上,充分利用自身优势,狠抓产品质量,培育企业品牌,做大做强优势产业,并将各自的优势产业进一步优化升级,打造出优势产业的品牌效应,通过优势产业的品牌效应来吸引投资,以此促进经济增长。

3、转变发展方式,增强结构优化能力。长株潭城市群在“两型社会”建设中,应调整产业结构,大力培育和发展产业集群和低碳经济产业,如大力发展电子信息产业、文化创意产业和现代服务业等新型战略型产业,改变过去粗放式的经济发展方式。另外要立足新型工业化,改造传统工业,从源头上降低排放,减少污染,使长株潭城市群的经济在资源节约与环境友好两个约束条件下实现又快又好发展。

4、强化科技研发,增强企业创新能力。一是要加强企业自主创新能力,开发可再生资源恢复技术、减量化技术、循环技术、废物无害化处理技术等两型技术,来实现生产技术的升级换代,推动产业结构的优化,提高资源利用效率,降低环境污染;二是要加大核心技术的研发,利用核心技术打造企业核心竞争力,从而达到保护环境的同时实现经济增长。

(二)社会进步层面:以实现全面融城为基础,不断完善城市群基础设施,全力打造区域投资置业洼地。

1、建立基础设施共建共享机制,实现三市统筹发展。探索城市群基础设施建设的新模式,统筹交通、能源、通信、供水、污水和垃圾处理等基础设施建设。一是创新交通管理模式,构建高效协调发展的区域综合交通体系,统筹城际轨道交通、高速公路、黄花航空枢纽、湘江航运等重大项目建设,提升长株潭在全国交通格局中的枢纽地位;二是积极推进城市公用事业改革和城市基本设施建设,大力促进城乡基础设施对接,让广大民众切身感受到“两型社会”建设带来的改变,提高外界对长株潭城市群形象的认知度和关注度。

2、落实社会保障体系,促进社会和谐发展。一是完善税收和优惠补贴政策,实行合理的差别税收制度,对高收入阶层实行增税政策,对低收入阶层增加收入补助;二是完善社会保障体系,增加社会保障事业的投入。通过完善分配机制,来改善人民整体生活水平,缩小贫富差距,促进社会和谐发展。

3、大力文化产业事业,推动社会进步。长株潭城市群需进一步完善文化体制,大力推进文化大发展,融合长株潭三市的教育、科研、卫生、体育等资源,使之发展更大效益,从智力上支持“两型社会”建设,从精神上满足人民生活需求,从而提高社会进步指数和人民生活幸福指数。

(三)资源节约层面:以构建城市群循环经济为目标,不断提高资源利用效率,全力打造两型示范产业。

1、构建城市群循环经济体系,提高资源利用效率。加快株洲清水塘循环经济工业区建设,促进湘潭竹埠港、下摄司和长沙坪塘等深度污染区循环经济改造,支持各市按照资源禀赋和产业特色建设循环经济产业园区和循环农业示范区,构建以有色、冶金、化工、建材等产业为重点的循环经济产业体系。探索建立生产者责任延伸和工业废弃物处理认证等制度,完善循环经济政策支撑体系。将长株潭城市群整体纳入国家循环经济试点,探索城市群循环经济发展新模式。

2、加大教育宣传力度,培养全社会的节约意识。一是加强节约观念的教育和宣传,提倡“绿色生产”和“绿色消费”观念,从意识上改正以往人们在生产生活中浪费的习惯,营造全民节约资源的社会风气;二是完善相关政策法规,在政策法规上体现赏罚分明,奖励并鼓励企业节约减排的行为,严惩企业污染浪费的行为,有效促进社会、企业节约能源资源。

3、建立和完善资源产权制度,加强资源利用的管理。一是健全和完善资源有偿使用制度,探索建立统一、开放、有序的资源初始产权有偿取得机制,二是健全资源产权交易市场,规范探矿权、采矿权市场,培育水权、林权等产权交易市场,加强资源利用的管理。

(四)环境保护层面:以湘江综合治理为重点,大胆探索污染排放交易制度,全力提高区域生态承载能力。

1、建立湘江流域综合治理体制机制。将湘江流域纳入国家长江中下游污染治理规划,加大国家对重大项目支持力度。以控制沿江沿湖地区项目准入和开发强度为重点,加强水系、水域环境污染联防联治和流域生态修复与保护,有效保护饮用水源地安全,探索建立跨区域的流域综合整治和保护机制新模式。

2、建立区域性生态环境补偿机制。建立并实施污染物排放总量初始权有偿分配、排污许可证、排污权交易等制度,在长株潭设立排污权交易市场,开展排污权交易试点,推进环境保护和污染治理市场化运营。改革城市污水和固体废弃物处理费征管办法,创新排污费征收使用管理模式。在湘江流域开展国家生态补偿试点,设立生态补偿专项资金,重点是建立湘江流域水源保护区、长株潭“绿心”保护区等区域的生态补偿与污染赔偿机制和部分重金属污染河段的治理修复补偿机制。

3、建立城市群环境治理一体化机制。制定城市群统一的环境保护和生态补偿地方性法规,完善污染物排放标准体系。编制实施城市群生态建设规划,按照区域功能实行分类管理,探索一体化的规划环评机制、项目布局协商机制。提高产业发展的环保准入门槛,实行强制清洁生产审核和生产全过程污染控制。尝试建立企业环保诚信档案。建立城市群一体化的垃圾分类、收集、运输、处理体系。

[供稿:株洲市统计局庄云庭 张海清]

[审核:李跃辉]

[责编:张艳]