二十一世纪对现代城市未来的发展定位重构了新的平台,城市的中心作用、辐射作用、枢纽作用和媒介作用日显突出,城市不仅变得更加重要,而且城市之间的竞争更加激烈。如何提高城市的综合竞争力,充分发挥其“领头羊”和组织者的角色,推动地区和国家经济的迅速增长,己经被提上各级政府的议事日程。株洲市作为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革实验城市之一及南方重要的交通枢纽,产业基础雄厚,经济发展迅速,文化积淀深厚。整体看来,株洲市综合竞争力的提升具有无可比拟的优势,但同时也存在一些劣势。本文首先构建城市综合竞争力评价指标体系,然后对株洲市综合竞争力进行实证研究,并采用SWOT分析法对株洲市经济发展现状进行分析,最后针对当前发展现状提出提升株洲市综合竞争力的发展对策。

一、城市综合竞争力评价指标体系构建

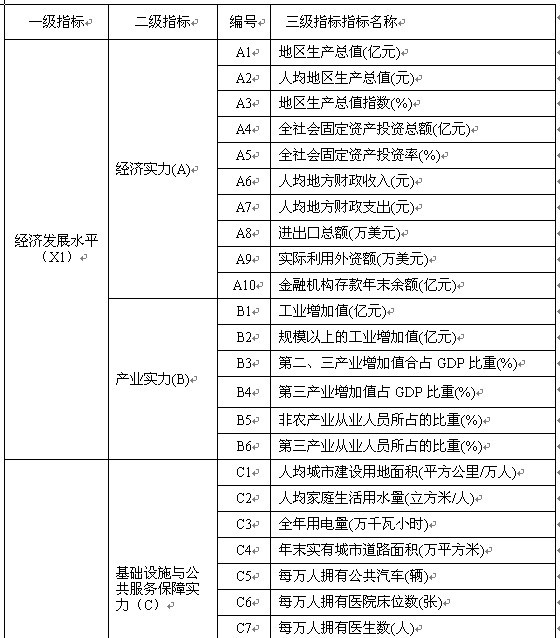

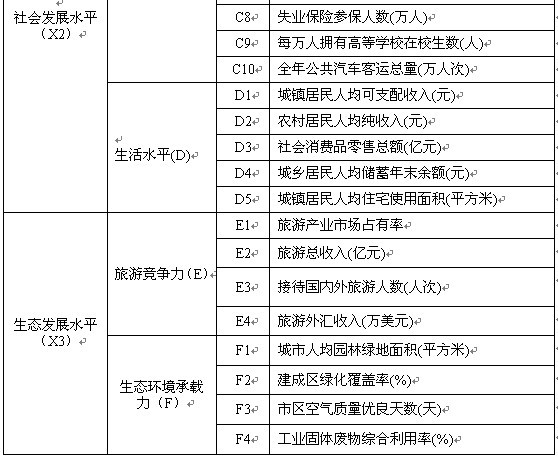

城市综合竞争力是一个复杂的多元系统,主要包括经济竞争力、市场竞争力、市民素质和人才竞争力、科技和文化竞争力、基础设施竞争力等多个方面。本文结合株洲市发展情况,主要从经济发展水平、社会发展水平和生态、旅游发展水平三个方面构建城市综合竞争力评价指标体系,具体如下表1所示。

表1 城市综合竞争力评价指标体系表

二、株洲市综合竞争力的具体评价

根据上述评价指标体系,结合2011-2013年湖南省统计年鉴数据,利用SPSS软件,采用主成分分析方法(首先对原始数据进行标准化处理,然后得到标准化矩阵后求出相关系数矩阵,并求出该矩阵的特征值和特征向量,接着计算主成分贡献率及累计贡献率,由此确定主成分个数,最后求出综合评价结果。)对株洲市、常德市、岳阳市、湘潭市和衡阳市的经济发展水平、社会发展水平和生态发展水平三个层次进行评价分析,得到各个层次的评价结果如下表2所示。

(一)经济发展水平评价。由上表2可以得知,株洲经济发展正处于“标兵更远,追兵更近”的困境。首先,株洲与长沙经济发展水平之间的差距呈现明显的“剪刀差”,两市之间的差距呈现越拉越大的发展趋势,2012年,长沙GDP总量和财政收入为株洲的3.6倍,第三产业增加值为株洲的4.6倍,固定资产投资为株洲的3.4倍,社会消费品零售总额为株洲的4.3倍;其次从指标体系的得分上看,与岳阳之间的差距在加大,而与常德之间的差距则在减少,衡阳和湘潭的得分也在不断提高。2012年,株洲经济发展水平的得分较岳阳低2.2分,分别高于高于常德、衡阳和湘潭0.7分、2.5分和3.8分;最后从经济指标数据上看,2012年,株洲GDP总量较岳阳、常德分别少438.6亿元和277.2亿元;工业增加值较岳阳少158亿元,高于常德35亿元;财政总收入较岳阳少16.9亿元,高于常德59.8亿元;第三产业增加值较岳阳、常德分别少167.8亿元和173.8亿元;社会消费品零售总额较岳阳、常德分别少107.5亿元和59.7亿元。近年来,岳阳市深入推进“五市一极”建设和“四三六”工程,充分利用本地产业资源、旅游资源和农产品资源,全面发展第一、二和三产业,经济社会获得较快发展;常德市大力实施抓项目、抓招商、抓园区、抓品牌、抓企业和抓产业集群发展战略,中联重科、三一重工、金天钛业、海螺水泥、冀东水泥、雨润食品等上亿元产业项目落户常德,促进了常德经济较快发展。

(二)社会发展水平评价。从社会发展水平的得分情况上看,株洲得分位于榜首。2012年,株洲社会发展水平得分分别高于常德、湘潭和衡阳0.4分、5.4分和4.4分。近年来,株洲加快发展科技事业,促进民生事业改善,积极推进社会事业发展,居民幸福指数逐步提高。2012年,株洲城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别提高到25916元和10972元,其中城镇居民可支配收入高于湘潭2367元,农民纯收入较湘潭低345元;分别高于岳阳3805元和2645元,高于常德6058元和2949元,高于衡阳5536元和855元。2012年,株洲已实现新型农村养老保险、合作医疗保险全面覆盖,在全省率先实施市区城乡低保统筹;实施国家“863”、“973”等重点科技项目50项,申请专利突破2万件,获评国家知识产权工作示范城市,第八次获评全国科技进步先进城市;公立医院改革试点成效显著,基本药物制度全面实施,市中心医院、21个社区卫生服务中心、141个卫生健康服务室建成投入使用,社区卫生服务网络实现全覆盖。但是,岳阳在社会事业发展上也取得了较大进步,其社会发展综合评价得分仅低于株洲0.1分。2012年,岳阳在全国率先推广“三零”社区卫生服务模式、率先建立地市级造血干细胞配型实验室;教育事业协调发展,被评为第三届全国未成年人思想道德建设先进城市;文化建设力度加大,市内图书馆、博物馆、文化馆、纪念馆全部免费开放,城市“十分钟文化圈”基本成形,乡镇文化站实现全覆盖;在全国率先开展“零就业”家庭就业援助专项行动、率先建立特困家庭大病医疗慈善救助基金,被评为全国和谐社区建设示范城区。

(三)生态发展水平评价。从生态发展水平得分情况上看,2012年,株洲得分为80.3分,较湘潭、衡阳、岳阳和常德分别低1.2分,2.2分、2.3分和1.1分。株洲作为老工业发展基础,能耗大,排污多,化工企业数量多,对生态环境保护造成了较大压力。在2004年国家环保总局首次公布全国113个国家环保重点城市空气污染指数最大的十个城市中,株洲位居第6位。近年来,株洲大力实施“五改工程”,开展“蓝天碧水净土静音”行动,加大“两型社会”建设步伐。2012年,株洲清水塘循环经济工业区跻身全国循环经济试点园区;关停污染企业123家,拆除烟囱700余根;建成全国首座电动公交城,并成为全省唯一一个写进十六大以来党中央治国理政纪实的典型事例,实现了从“全国十大污染城市”到“国家卫生城市”的蝶变。2010-2012年,株洲生态发展水平的得分年均增长3.7%,较湘潭高1.1个百分点,较衡阳高2个百分点,较岳阳高1.9个百分点,较常德高1.5个百分点。

三、株洲市提升综合竞争力的SWOT分析

(一)优势分析(Strengths)

一是具有较好的区位交通优势。株洲位于湖南省东部,湘江中游,北望武汉,南瞰广州,东接赣、浙、沪,西连云、贵、川,是湖南经济最发达的长(长沙)、株(株洲)、潭(湘潭)“金三角”的重要一极。同时,株洲交通网络四通八达,是南方最大的交通枢纽中心,是全国五大客货运输特级站之一;长株潭三市的联城拉近了株洲与长沙、湘潭的距离,也为三市旅游资源资源整合和旅游产业一体化发展提供了条件;武广高铁的开通,进一步完善了株洲的旅游通行条件,推进了株洲旅游与广州、深圳、武汉等地的交流与合作。

二是具有广泛的产业发展基础。首先,农业现代化发展基础较牢固。全市发展农民专业合作社发展到473家,入社农户超过2万户;株洲县的蔬菜、茶叶、油茶,醴陵的油茶、红薯,攸县的油茶、麻鸭、大豆,茶陵的紫皮大蒜、烤烟,炎陵的药材和黄桃等实现产业化发展;全市农产品加工企业达到2750家,规模以上企业达150家,农业产业化龙头企业97家,其中国家级龙头企业2家,省级19家,市级76家。其次,工业发展实力较雄厚。全市已形成交通运输设备制造业、非金属矿物制品业、化学原料及化学制品制造业、有色金属冶炼及压延加工业、医药食品制造业和纺织服装制造业等六大产业集群,2012年,六大支柱产业增加值占全部工业增加值的比重为54.9%;全市共有工业企业5500余个,其中规模工业企业1313个,大型企业27户,中型企业249户,规模工业企业数和大中型企业数均位居全省第二;拥有国家级、省级重点实验室、工程技术中心和企业技术中心45家、博士后工作站6个,规模工业专业技术人员占从业人员比例达15.9%,居全省第一。最后,现代服务业发展雏形已形成。信息产业不断发展,全市拥有信息产业企业86家,其中规模以上电子信息设备制造业企业54家,其增加值占GDP的比重为3.89%,居全省第三位;金融服务不断拓展,全市拥有各类分支银行19个,保险公司35个,证券营业部11个;旅游资源较丰富,具有8大类122项旅游资源,210个旅游资源单体数,具备四个旅游板块:以炎帝农耕文明为代表的历史人文旅游板块、自然山川生态风光为代表的休闲度假旅游板块、伟人足迹和革命故地为代表的红色旅游板块和现代科技文明为代表的工业旅游板块;房地产业快速成长,拥有房地产开发经营企业348个,物业管理公司131个,房地产中介服务企业18个,实现增加值72.9亿元,占GDP的比重为4%。

三是具有较高的科研技术水平。科学技术是第一生产力,科技创新在经济社会发展中处于核心位置。2012年,全市具有科研机构9个,省级重点实验室6个;省部级以上科技成果27项,国家及省以上技术创新项目104项,其中国家重点技术创新项目50项;高新技术企业202家,专利申请数3627件,授权专利达2636件;第八次获评“全国科技进步先进城市” ,获奖次数居全国前列、全省第一;实现高新技术产业增加值350.4亿元,占GDP的比重为19.9%,高于全省5个百分点,高于岳阳3.2个百分点,高于常德12.3个百分点,高于衡阳5.3个百分点。

(二)劣势分析(Weakness)

一是三次产业结构不够优。从三次产业结构来看,二产业比重高但不强,三产业占比偏低。全省株洲的第二产业比重最高,达60.5%,但增速基本处于全省6到10位水平。三产业比重低,发展相对滞后,领域狭小、结构不合理,三产业比重呈逐年下降趋势,2012年为31.1%,增速居全省第11位,传统服务业占第三产业比重85%以上,但是金融、保险、物流、居民服务等现代服务业发展不够快,没有充分利用好已有的发展雏形来进一步发展壮大。从产业结构内部来看,传统产业比重高,战略性新兴产业发展规模不够大。2012年,株洲战略性新兴产业增加值仅246.8亿元,占规模工业的比重仅25.9%,而湘潭市占比为31.3%,高于株洲5.4个百分点。随着当前人力资源、土地、能源等生产要素成本不断上升,传统制造业仅靠大规模、高消耗、低产出的生产方式已经失去原有竞争优势和发展空间,大力发展新材料加工产业、电子信息产业、文化创意产业、节能环保产业等战略性新兴产业是今后走可持续发展道路的重大战略选择。

二是园区经济发展不够强。首先园区工业发展需升级。2012年,全市园区规模工业增加值占全市规模工业的比重为52.3%,低于长沙和湘潭15.3和0.29个百分点。在全省总量居前20位的产业园区中,株洲仅有高新区入围,而长沙有5个,郴州4个,岳阳3个,湘潭和衡阳各2个。其次,园区要素支撑不给力。园区开发建设资金不足,融资能力不强,融资平台普遍规模偏小,县(市)的工业园区很难在四大商业银行融通资金;园区发展用地制约明显,部分园区的发展空间不足,如田心高科园的发展预留土地不足,再加上受到云龙示范区的规划限制,其发展空间极为有限。最后园区发展环境不够优。在政策环境上,全市园区发展主要靠政府主导,园区发展的自主权不够,部分政府相关部门对园区发展的服务不够;在配套环境上,全市园区基础设施及周边配套设施相对滞后,各园区之间的产业联系缺乏良好的基础设施的支撑,同时市内园区中介服务机构,如金融担保公司、小额贷款公司、律师事务所等,规模较小,不能满足园区发展需求。

三是非公经济发展不够快。首先,非公企业发展规模不大。全市90%以上的中小企业属于非公经济,产值超过10亿元的只有4家,其中仅有唐人神集团股份有限公司、株洲时代新材料科技股份有限公司和株洲旗滨集团股份有限公司3家上市公司。其次,科技投入不足。全市1100余家非公规模工业中,只有185家企业有研发经费投入,投入100万元以上的93家,研发强度达3%以上的37家,分别只占有研发经费投入企业的50.3%和20%。最后,经营资金困难。融资困难是长期以来中小企业始终面临的难题。一方面,中小企业通过证券融资希望渺茫,而且,银行对中小企业的贷款也较谨慎,贷款额度比较小,全市中小企业贷款余额占全部贷款余额的比重平均只有35.1%;另一方面,场外高息借款破坏了金融秩序,使得中小企业融资成本提高,并增加了社会不安定的隐患。非公经济发展不快,计划经济成分过多,导致市场经济发展活力不足。

(三)机会分析(Opportunity)

一是国家政策发展契机。株洲是长株潭城市群两型社会建设综合配套改革试验区核心之一。建设“两型社会”,实现资源节约,环境友好,必须加快产业结构调整,从整体经济、科技事业和环境保护三管齐下,全面发展;清水塘老工业区整体改造转型升级,大力发展房产经济、现代物流等新兴产业;云龙示范区以高端服务业为主,已构建以职教培训、研发与创意、总部经济与商务金融、旅游服务、物流与临空服务为代表的“两型”产业体系。同时还有振兴老工业基地、中部崛起、罗霄山连片特困扶贫开发等国家政策层面提供的发展契机,这些都将全面促进株洲综合竞争力进一步提升。

二是城乡一体化发展契机。三中全会报告指出城乡二元结构是制约城乡发展一体化的主要障碍,必须健全体制机制,形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农城乡关系。株洲城乡经济发展不协调,2012年,县域经济占全市经济总量比重为50.3%,基本与城区经济平分秋色,但与县域占70%的人口比重相比,县域经济人均量明显低于城区。因此,株洲应当抓住此良好契机,充分利用县域经济发展优势,大力发展农业现代化和本地特色产业,以此促进城乡一体化发展。

三是市场需求的良好契机。首先,居民消费结构迅速提升。当前居民消费结构正处于迅速提升的状况,城乡消费市场潜力未得到挖掘,发展商机无限,广大人民改善物质生活和文化生活的迫切要求,是株洲发展消费品市场的无穷尽动力;其次,产业结构调整加快,产业结构的调整带来巨大的市场商机,株洲需要重点抓好三件大事:一要加快发展先进制造业和高新技术产业;二要促进服务业加快发展;三要加强基础产业设施建设。最后,加速城镇化的进程。农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,是工业化和现代化的必然趋势,这也为发展城市工业经济和消费市场提供了良好的机会。

(四)威胁分析(Threat)

从国际上看,国际金融危机深层次影响持续显现,世界经济复苏充满不确定性、不稳定性,西方各国为了摆脱国内危机,扭转“高失业、高债务、低增长”状态,纷纷采取大规模非常规措施,放松货币供给,新一轮货币战争悄然发生。国际经济环境在短期内难以明显好转,世界经济面临的下行压力和潜在风险有所加大,世界经济复苏的不确定性、不稳定性进一步上升。这些情况都会对株洲进出口市场产生较大压力,增加当前发展经济所面临的风险和挑战。

从国内上看,我国也面临不少矛盾和问题,如:发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出;经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾有所加剧;企业生产经营成本上升和创新能力不足问题并存;国家货币政策收紧,贷款利率提高等等。这些对国内市场产生较大冲击,增加了中小企业的市场投资风险。

从本市上看,株洲市产业结构问题(工业占GDP的比重高达53.8%,第三产业仅占比31.5%)、财政收入增速放缓和政府刚性支出增加的矛盾问题(2012年,全市公共财政预算支出超过财政总收入16.5亿元)、能耗水平居高不下的问题(全市的火力发电、有色冶炼二氧化硫排放量占全市的90%,化工行业化学需氧量、氨氮排放量分别占全市70%和90%)等,这些都将对提升株洲综合竞争力造成较大威胁。

四、株洲市提升综合竞争力的对策建议

(一)加快构建现代产业体系

一是坚持走现代农业发展道路。加快推进农村规模化经营,以现代发展理念、组织形式、经营模式、装备技术和专业人才推进现代农业发展;以发展高产、优质、高效、生态、安全农业为方向,大力发展壮大龙头企业,建设一批粮食、果蔬、禽畜等行业标志性龙头企业和生产基地,在全省率先形成现代农业发展格局。

二是加快推进新型工业化建设。以“两型社会”为契机,改造升级传统产业;以创新驱动为动力,突出培育战略性新兴产业;以科技引领为载体,加快建设全市具有核心竞争力的新型工业体系。

三是构建现代服务业发展体系。把发展服务业作为调整产业结构、促进消费增长和改善民生的重要着力点;加大资金投入,强化政策扶持,加快发展生产性服务业;积极发展消费性服务业,重点发展旅游休闲业;着力构建特色鲜明、功能完善的现代服务体系,逐步提高现代服务业在三次产业中的比重。

(二)努力增强经济发展活力和动力

一是助推非公经济快速发展。首先要健全服务体系,规范行政行为,为非公企业发展建立多主体、多层次的社会化公共技术信息服务平台;其次要加强银企合作,有效开展银企对接活动,建立健全信用担保体系和中小企业发展基金,多渠道解决融资困难的问题;最后要加大创新力度,加强品牌管理,研究开发一批拥有自主知识产权的核心技术和产品,提高中小企业竞争力。

二是促进三驾马车协同拉动。首先要优化投资结构,拓宽资金渠道,实现从“数量”投资向“效益”投资方向转变;其次要全面激发城乡消费市场潜力,积极培育消费热点,从城乡居民收入、社会保障体系、新型城镇化建设等多方面建立保持消费持续增长的长效机制;最后要培育壮大龙头企业,做大做强企业品牌,积极拓展境外贸易市场,实现出口市场多元化,并协助企业避免贸易壁垒的限制。

(三)大力提升园区经济发展水平

坚持把园区作为转变经济发展方式的重要平台,拓展城市空间,推动项目建设;以市场为导向,加强基础设施等园区平台建设;积极促进园区转型提质,努力实现园区从单一工业园区向综合产业园区转变,从区域政策差别向注重产业政策差别转变,从政府开发为主向市场开发为主转变,从行政化管理向企业化管理转变,努力形成 “特色布局、全员招商、利益共享”的园区发展格局。

归根到底,是要想方设法积极引进高端人才。首先,要积极实施引才工程,特别是高新技术重点领域的急需人才,以此不断提高企业独立自主进行技术开发的能力。其次,要完善高层次人才的激励机制,广泛凝聚人才。作为人才培育的主体,企事业单位既要提供良好的生活环境、居住环境和研究环境,又要依据供求关系和市场机制自主确定高层次人才分配办法,还要坚持重奖有突出贡献的科技人员。最后,要积极推进人才管理的法制建设,制定以高层次人才评价、培养、引进、激励、流动、管理为主要内容的政策法规体系,逐步实现人才管理的制度化、规范化和科学化。

[供稿:株洲市统计局张海清]

[审核:刘雁]

[责编:张艳]