近十多年来,株洲市全面落实党在农村的各项政策,紧紧围绕“三农”工作,着力调整农业产业结构,把农业产业化作为强农、富农的重要内容。农村经济不断迸发新的生机与活力,农民收入持续稳步增长,消费水平不断提高,生活质量明显提升。

一、收入增长阶段特征明显

从2000年到2014年,株洲市农村居民人均纯收入由2000年的2689元增加到14430元,增长了4.4倍,年均增长11.9%。

(一)2000年-2003年,缓慢增长阶段。农民人均纯收入由2000年的2689元增加到3029元,增加340元,年均增加85元,年均增长3.0%。这一时期随着农村经济的快速发展,农产品供应充足,农产品买方市场逐步形成,收入增长制约因素增多,农民收入增速不明显。

(二)2004年-2009年,平稳增长阶段。农民人均纯收入由3535元增加到6502元,增加2967元,年均增加494.5元,年均增长10.7%。从2004年开始,中央一号文件连续十二年聚焦“三农”,不仅强调了“三农”问题在我国社会主义现代化建设时期重中之重的地位,还初步形成了强农惠农富农政策体系。“四取消”(取消农业税、屠宰税、牧业税、农业特产税)与“四补贴”(对种粮农民直接补贴、良种补贴、农机具购置补贴、农业生产资料综合补贴)以及对重要粮食品种实行最低收购价等为主要内容的直接支农惠农政策,减轻了农民负担,保护和调动了农民的积极性,切实增加了农民收入。

(三)2010年-2014年,快速增长阶段。株洲市委、市政府通过加强农业设施建设,调整农业结构,加快农业科技进步,转变农业增长方式,促进农民增收。同时,我国经济快速发展,农民务工工价逐年较大提高。农民人均纯收入由7658元增加到14430元,增加6772元,年均增加1354.4元,年均增长13.5%。2013年与2014年增速虽有所放缓,但逐年增长趋势未变。

总体来说,株洲市农村居民人均纯收入实现较快增长,城乡居民收入差距呈现逐步缩小的趋势。2000年株洲城乡居民收入比为2.85:1(以农村居民收入为1),2003年为最高点,为2.90:1,到2014年差距比缩小到2.18:1,低于全国城乡居民收入差距(2.92:1)。

同时,农村居民生活水平普遍高于全国与全省水平。与全国相比,2000年株洲农村居民人均纯收入为2689元,全国为2253元,高出全国436元,为全国的1.2倍。到2014年,株洲农村居民人均纯收入为14430元,全国为9892元,高出全国水平4538元,为全国的1.5倍。与全省相比,2000年株洲农村居民人均纯收入高出全省(2197.16元)491.84元,为全省的1.2倍,到2014年高出了4370元,为全省的1.4倍。

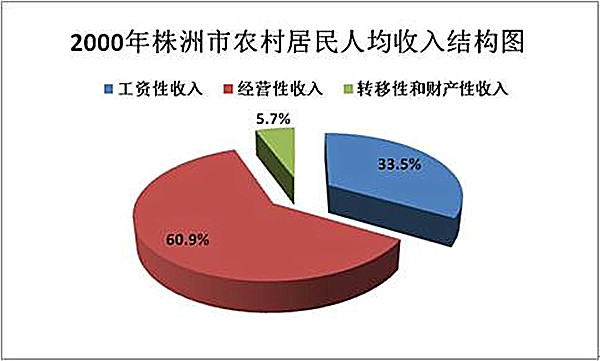

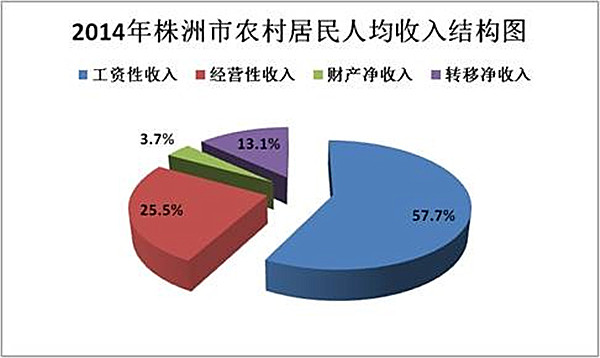

二、收入结构变化明显

注:2014年,国家统计局湖南调查总队计算了城乡可比的新口径全省居民人均可支配收入,同时将农村居民人均纯收入改为农村居民人均可支配收入,2013年及以前年份农村居民收入仍为纯收入。此处2014年株洲农村居民人均收入结构为农村居民人均可支配收入结构。

(一)工资性收入所占比重快速提高,成为农民增收的重要来源。近年来,株洲市鼓励劳务经济发展,一直把解决农民工就业问题放在就业工作的突出位置,认真落实就业政策。2014年株洲农村居民人均工资性收入为8285元,比2000年增加7385元,增长了8.2倍,平均每年增加492.3元,年均增长15.9%(未扣除物价因素,下同)。农村居民工资性收入占纯收入的比重为57.7%,成为农民收入的重要来源,比2000年提高了24.2个百分点。

(二)经营性收入占比下降,来自二、三产业经营收入提升。2014年株洲农村居民人均经营收入为3663元,比2000年增加2026元,增长了1.2倍,年均增加135.1元,年均增长5.5%。农村居民经营收入占可支配的比重为25.5%,比2000年下降了35.4个百分点。

1.来源于第一产业收入比重下降。2014年农村居民家庭经营收入中,来自第一产业的纯收入1388元,比2000年的1182元增加了206元。但源自第一产业收入占经营性收入比重由2000年的72.2%下降为2014年的37.9%,下降了34.3个百分点。

2.来源于二、三产业收入比重上升。2014年农村居民家庭经营收入中,来自二、三产业收入为2274元,比2000年增长了4倍,占经营性收入的比重由2000年的27.8%提高到2014年的62.1%,提高了34.3个百分点。

(三)财产性和转移性收入快速增长,是农民收入的重要补充。随着农民家庭财富的积累,利息、租金和土地转包、国家土地征用补偿收入拉动增收作用开始显现。特别是政府在收入的分配与再分配过程中,不断完善了对农民工的社会保障力度,提高了直接或间接向农民的转移支付,从而使农民的转移性收入明显增加。2000年到2014年,农民人均收入中财产性和转移性收入由152元增加到2418元,增长了14.9倍,年均增长20.3%。

三、消费水平提高明显

随着农民收入的提高,农民消费水平不断提升,2014年株洲农民人均消费性支出9975元,比2000年增加7951元,增长了3.9倍,年均增长11.2%,比农民人均收入年均增长慢0.7个百分点。恩格尔系数大幅下降,2000年,株洲农村家庭恩格尔系数为50.2%,2014年下降到32.4%,比2000年下降了17.8个百分点。

(一)衣着支出增加,消费档次提高。随着收入水平的提高,衣着消费观念的改变,衣着消费支出逐年增长。2014年株洲农村居民人均衣着消费支出567元,比2000年增加466元,增长了4.6倍,年均增长12.2%,其中人均购买服装支出435元,占衣着消费支出76.7%。

(二)居住条件不断改善。在吃、穿水平不断提高和同时,农民的居住环境得到明显改善。2014年株洲农村居民人均居住消费支出2341元,比2000年增加2048元,增长了7倍,年均增长14.9%,占生活消费的比重由2000年的14.5%上升至23.5%,提高了9个百分点。

(三)精神生活日益充实。新世纪以来,农村经济一片繁荣,农村居民在享受物质生活的同时,精神生活也日趋充实、健康和丰富多彩,对接受知识教育和享受娱乐活动越来越渴求。2014年农村居民人均教育文化娱乐用品及服务支出1161元,比2000年增长了3.7倍,年均增长10.8%。随着农村基础设施建设力度加快,农村的交通和通讯事业发展迅猛,为农村居民获取信息及出行提供便捷。2014年农民人均交通和通讯支出1095元,比2000年增长5.8倍,年均增长13.7%,占生活消费的比重由7.9%提高到11%,提高了3.1个分百点。同时,农村居民自我保健意识增强,更关注自己的身心健康,人均医疗支出777元,比2000年增长了9.6倍,年均增长17.1%,占生活消费的比重由3.6%上升到7.8%,提高了4.2个分百点。

四、当前存在的问题

(一)农民增收乏力。株洲市农村居民人均纯收入增速近三年有所下降,特别是2013年增速回落到13%。主要原因是农产品市场价格波动较大,农民抵御市场风险的意识和能力较差,难以适应市场的需要,农村居民收入受到很大影响。比如,牲猪价格的低迷和禽流感的影响,都使农村养殖户蒙受巨大损失,严重影响了农村居民收入。

(二)传统农业生产力低下。由2014年株洲市农村居民可支配收入结构可以看出,农民家庭经营收入减少,来源于第一产业的纯收入占家庭经营收入比重减少,工资性收入比重大于家庭经营收入。由于传统农业生产科技水平和劳动生产率低,使农产品经济效益不高;同时,农村主要劳动力大量外流,从事种植、养殖业的农民多数是老人,造成了农村家庭经营收入减少,影响了农业的经营发展。

(三)城乡收入差距大。株洲市城乡收入比虽逐年缩小,但从居民生活上来看,城乡差距依旧明显。城镇居民的就业条件更为便利、工资待遇更高、社会保障也更为全面;农村居民则面临了收入不稳定、效益不高、社会保障还不够完善等更多不确定性因素。株洲市2012年至2014年的城镇居民人均可支配收入分别为25916元、28698元、31338元,分别是同期农民人均纯收入的236%、222%、218%。近年来虽然差距有所缩小,但是收入差距仍有一倍以上。

五、促进增收的建议

农业是国民经济社会稳定的基础,增加农民收入,缩小城乡差别,关系到株洲市经济社会的持续健康,必须采取有效措施,推进城乡一体化,促进农民增收。

(一)大力发展农业现代化。加大科技投入对现代农业的发展必不可少,推进农产品优质化,发展农产品加工都需要科技进步;同时,现代化农业的发展也离不开农业产业化经营。以龙头企业为先导,推进农业适度规模经营,政府在税收、信贷、技术引进等多方面对产业化龙头企业给予倾斜和支持,以促进其提高带动能力,实现农业经营效益,增加农民收入。

(二)努力发展劳务经济。从近几年农民收入构成来看,工资性收入是在农村居民收入中起着支柱作用,发展劳务经济是农村居民增收的主渠道。通过对农村劳动力提供职业培训服务、就业信息服务、职业介绍服务以及法律援助服务等,增强农民工的就业能力,降低农民工的就业成本,维护农民工的合法权益。进一步加快工业化进程,为更多农民工提供就业机会,实现更多的农村劳动力转移。

(三)全力落实惠农强农政策。进一步加大落实各项支农、惠农、强农政策力度,调动农民生产的积极性,稳定和促进农村经济发展,提高农民收入。进一步完善对农村居民的就业与社会保障力度,保障农村居民生活,减小城乡居民保障差距。进步一加强对农村基础设施、民生工程和农村公益事业的投入,强化涉农惠民资金管理制度的监督机制,保障惠农政策落实。

[供稿:株洲市统计局 聂萱]

[审核:刘雁]

[责编:徐林]