就业乃民生之本,直接关系到人民的生存和生活水平的提高,它不仅是经济问题,而且也是政治问题和社会问题,更是衡量一个国家或地区经济发展的重要指标。中国是世界上人口最多的发展中国家,劳动力资源丰富且素质参差不齐是中国的基本国情,就业困难在相当长的一个历史时期内是客观现实。当前株洲经济正处在转型升级的关键时期,具体分析全市就业状况与就业潜力,能够较为全面地反应全市目前的劳动力产业结构和就业结构,以及劳动力就业所存在的供需矛盾,从而有利于发现全市就业规律,更快、更好地促进劳动者充分就业。

一、株洲劳动力供需状况

(一)劳动力供给分析

从劳动力自身角度来看,影响劳动力就业因素是多方面的如人口总量、年龄构成、文化技能等方面。

1.人口供给与年龄分布结构。十年来,株洲市年末常住人口从2005年的378万人,增至2014年的396.1万人,增长了18.1万人,年均增长 1.65万人;全市人口自然增长率保持相对稳定,基本都维持在7‰左右,并且随着计划生育政策调整,近年略有上升。在可预见的时间内,劳动力供给数量的不断增加,株洲市将面临着更大的就业压力。

在人口总量增加的同时,人口年龄结构也随之发生显著的变化。2000年65岁以上的人口为27.4万人,到2010年,该老年人群体达到 36.3万人,增长了32.5%;同时期内,全市总人口由358.2万人增加到385.8万人,仅增长了7.7%。老龄人口增长高出全市总人口增长24.8个百分点。可见,株洲人口老龄化的趋势逐年明显。与此同时,适龄劳动力人口(15到64岁)由2000年的 257.3 万人增长到2010 年的 291.1 万人,增长13.1%,增幅高出总人口增幅5.4个百分点。

2.人口文化程度。 由于全市产业结构调整的步伐要明显快于就业结构的调整,目前已出现结构性失业的局面。就业结构不断适应产业结构的调整,需要一个较长的过程,这就取决于供给劳动者的学习能力、文化水平和技能等因素的变化快慢。而劳动者的文化程度又决定了劳动力的质量水平。

株洲市人口素质整体上有所提高。文盲率由 2000年的4.5%下降到2010年的 2.1%,高中、大学专科、大学本科及研究生文化程度人口由 2000年的 31.5万人、9.7万人、4.1万人、0.1万人增长至 2010 年的63.3万人、22.5万人、11.1万人、0.6万人,增长幅度较大。说明全市劳动力文化水平在 10 年的时间里有了显著的提高。但是,2010年拥有高层次文化程度(大学本科及以上)水平的人口仅为 11.7万人,占全市适龄劳动力人口(15到64岁人口)的4%,劳动力整体素质依然偏低,特别是高素质劳动力资源难于快速适应产业结构的调整。

(二)劳动力需求分析

就业是劳动力供给与需求相互作用均衡作用的结果。当劳动力供给相对稳定的情况下,对劳动力的需求决定了就业量,劳动力需求的增加直接带动就业的增加,从而缓解就业困难的矛盾。

1.从业人员与失业率。近年来,株洲经济以每年10%左右的速度稳步快速增长,但由于产业结构调整快于就业结构的变化,丰富的劳动力资源难以被各行业所及时吸纳。2005年以来,全市城镇登记失业人员与城镇登记失业率逐年提高,在2009年达到峰值,城镇登记失业人员2.61万人,登记失业率为3.9%,随后呈下降趋势。

2.三次产业中劳动力分布情况。从分产业就业人口看,第一产业从业人员由2005年的88.2万人,占比41.4%,降低至2014年的78.4万人,占比31.8%。显然,株洲市第一产业对劳动力的需求量呈下降趋势,对劳动力的吸纳能力大幅降低;第二产业从2005年的58.9万人,占比27.6%,增加至2014年78.4万人,占比31.8%;而第三产业从业人员从2005年的66.1万人,占比31%,上升到2014年的89.6万人、占比36.4%。第二、第三产业的快速发展对劳动力就业吸纳作用逐年加强,这表明全市劳动力就业结构正在发生转变,第一产业就业比重下降,第二、三产业就业比重上升,劳动力正由传统的第一产业部门向第二、三产业部门转移。

由三次产业中具体行业来看,城镇非私营单位农、林、牧、渔业的就业人员从 2005 年的0.39万人降至 2014 年的 0.14万人,减少了0.25万人。第二产业中,城镇非私营单位以采矿业就业人数增幅最为明显,采矿业由2005年的0.36万人增至2014年1.23万人,增加0.87万人,增长241.7%;制造业与建筑业就业人数增长也迅速。从第三产业来看,住房改革的深化推动了房地产行业的发展,从业人员从 2005 年的0.48万人猛增到 2011 年的 1.29万人,增加1.7倍。此外,随着人们收入水平的提高,对于物质性行业如:信息传输、计算机服务和软件业、批发与零售业、租赁和商务服务业、卫生、社会保障和社会福利业,以及精神性行业如:教育、文化、体育和娱乐业的消费需求增加,推动了这些行业的发展,对从业人员的就业需求增加明显。其他诸如交通运输、仓储和邮政业、金融业、公共管理和社会组织等行业发展相对缓慢,但吸纳就业人员数量也较为可观。

3.分经济类型就业情况。2004年株洲市对劳动力的需求主要集中在国有企业、有限责任公司与私营企业。而到2013年,国有企业劳动力需求由18.9万人降低到4万人,减少了14.9万人;有限责任公司由9.9万人增加到了22.1 万人,私营企业由21.2万人增加到了50.3万人;其他注册类型就业人数较低,对就业人员的吸纳有限。显而易见,非公有制经济已经成为了株洲市的经济增长点,对劳动力的吸纳作用较为突出,特别是有限责任公司和私营企业将成为劳动力流动的主要方向。

二、就业潜力分析

(一)就业弹性分析

从第一产业来看,就业弹性值基本上为负值,说明第一产业增长对就业具有挤出效应,劳动力处于一种相对富余或饱和状态,仍存在大量剩余劳动力;从第二产业来看,随着第二产业结构调整趋于合理,就业弹性均为正值,表明在第二产业增加值增长条件下,能够拉动就业,具有一定的就业潜力;从第三产业来看,弹性值均为正值,且从2008 后大于第一、二产业的弹性值,表明第三产业已成为全市经济发展热点,劳动吸纳能力明显强于第一、二产业,就业增长将主要依赖于第三产业的拉动。

(二)结构偏差分析

由三次产业增加值在GDP中的比重与三次产业从业人员占总从业人员比重两项指标,计算出株洲市三次产业结构偏离度。

从整体上来看,在三次产业结构偏离值中,第一产业偏离值均为负值,第二产业偏离值一直最大;从偏离值的绝对值来看,第二产业最大,第一产业次之,第三产业最小。表明株洲市三次产业结构与就业结构存在较大的差异性:第二产业均衡状况最差,第三产业最均衡。分别从三次产业角度来分析,第一产业结构偏离值一直处于负值运行,且绝对值有上升趋势,说明株洲市就业结构与产业结构不协调性正在逐步加强,第一产业不仅不能吸纳更多劳动力,而且还使劳动力不断的向外释放;第二产业偏离值都为正值,且最大,其偏离值基本上都在 1 附近徘徊,离均衡值0有一定的距离,表明第二产业结构与就业结构变化并没有太大的变化,还需要进一步去协调二者的关系,以进一步发挥吸纳更多劳动者就业的作用;第三产业结构偏离值总体上呈现下降趋势且下降幅度较大,由2005年的0.1774下降到2014年的-0.0934,离均衡点0较近。这说明全市第三产业结构与就业结构要比第一、二产业更为合理。这主要是因为第三产业行业门类众多,进入该行业标准相对较低且用人机制灵活,可以充分吸纳第一、二产业的剩余劳动力,导致第三产业就业比重上升。近年来,第三产业的迅猛发展并保持着对劳动力需求旺盛态势,在未来的较长时期里,仍有继续吸纳劳动者就业的巨大潜力。

(三)行业吸纳就业弹性分析

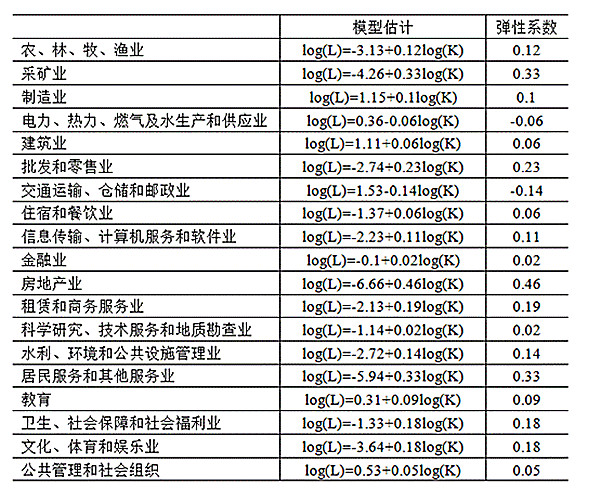

中国经济发展的实践表明, 投资是拉动经济增长的主要因素, 劳动密集型的经济增长又会带动就业的上升,投资与就业之间存在非线性关系。为此,本文将投资作为株洲市就业影响因素指标,建立如下模型:

L=AKβ (1)

其中, L为就业人数, K为资本。A为常数,β为资本对劳动力的吸纳弹性。为便于对模型估计, 对(1)式两边取自然对数, 得如下对数回归模型:

Log(L)=α +β log(K) (2)

模型(2)将用于下文行业吸纳劳动力就业能力的分析, L用不同行业的从业人员数表示, K用对应的固定资产投资代替。利用Eviews6对上述模型进行估计,模型结果如下:

模型估计结果表明, 农、林、牧、渔业投资每增长1%, 就能够带动此行业从业人员增长0.12%;采矿业投资每增长1%,就能够带动此行业从业人员增长0.33%;制造业投资每增长1%,就能够带动此行业从业人员增长0.1%等,依次类推。在投资因素的影响下,吸纳就业弹性较大的行业前五依次为房地产业、居民服务和其他服务业、采矿业、批发和零售业、租赁和商务服务业;而交通运输、仓储和邮政业以及电力、热力、燃气及水生产和供应业吸纳就业弹性相对较弱。如果考虑投资强度,对就业贡献较大的行业分别为信息传输、计算机服务和软件业、居民服务和其他服务业、租赁和商务服务业、金融业、科学研究、技术服务和地质勘查业、卫生、社会保障和社会福利业、建筑业。

三、扩大就业的建议

(一)合理开发人力资源

加大人力资源开发力度是提高就业潜力,增加劳动力有效供给,解决就业问题的关键。全市就业结构矛盾突出表现为:低素质劳动力剩余,而高素质和高技能人才紧缺。为此,提升人力资本价值才能有效的缓解就业结构性失衡。一是要全面加强教育,普遍提高劳动力基本素质。重点深化高等教育改革,完善专业技术人才培养模式,重点突出创新型、应用型和复合型人才培养。同时也要注重职业教育,尤其要发展中高级职业技术教育,扩大专业技能人才队伍,提升一线劳动者的专业技能素质。二是建立以市场需求为导向的技能培训体制。加强对未就业人员以及失业人员的职业介绍、职业指导以及职业培训,为其提供优质就业服务,提升其职业技术水平,保障未就业人员充分就业,失业人员再就业。

(二)鼓励发展非公有制经济

目前,非公有制经济迅猛发展,成为了主要的就业途径,尤其是私营企业吸纳就业效果更为明显。根据第三次经济普查数据,私营企业吸纳就业人员达 55.3%,比“一经普”时期的33%,上升了22.3个百分点。由此可见,所有制结构的改变引起了就业结构的转变,在吸纳劳动力就业中,非公有制经济主导地位突出。发展非公有制经济发首先要创造良好的投资环境,为其发展提供政策支持;其次要拓展非公有制经济融资渠道,解决其发展上资金困难问题,鼓励其生产规模的扩大,创造更多的就业岗位。此外,劳动者也要树立正确的就业观念,摆脱非公有制经济(国有企业、事业单位与集体企业)不入行的错误思想。

(三)促进结构调整优化

一是要加快优化产业结构步伐。随着产业结构调整的深入,第二产业吸纳就业的能力逐年减弱,而服务业巨大潜力将逐步释放。一方面要对原有第二产业进行结构调整,在调整中寻找新的吸纳就业的领域和机会;另一方面,通过大力发展第三产业开辟新的就业岗位。二是要调整投资结构。从增加就业和促进经济发展的角度考虑,引导资金逐步流向吸纳就业弹性较大的居民服务和其他服务业、租赁和商务服务业、房地产业、金融业等行业;加大公共产品的投资,包括教育、卫生、环保以及基础设施建设投资等。

(四)促进劳动力合理流动

在完善的劳动力市场中,不存在市场分割,市场是完全竞争的,劳动力资源可以自由流动,区间薪酬差异是劳动力配置的唯一标准,在解决劳动力就业过程中能达到“帕累托最优状态”。目前,株洲劳动力市场尚不完备,制约劳动力资源自由流动的因素很多。一是要从制度、体制上消除阻碍劳动力充分、合理流动的障碍。探索户籍改革,让农村与城镇劳动力享受同等待遇,减少制约农村劳动力自由流动的因素;完善社会保障制度,扩大社保范围,减少个体、私营经济发展中不稳定因素给劳动者带来的影响,鼓励劳动力流向个体、私营经济领域。二是要积极引导,消除就业歧视和偏见。通过舆论宣传氛围营造和相关劳动法律的完善,消除就业中在行业、单位、职业等方面的等第观念,改变对劳动者性别、学历、籍贯等方面的偏见和歧视,实现充分就业。

(五)全方位支持创业就业。要按照“全民创业、大众创新”的要求,进一步推进简政放权。加大金融、财税和商事改革支持力度,完善扶持创业政策体系,以创新引领创业,以创业带动就业,从而全面激发全社会创业创新的内生动力,充分利用“体制创新”和“科技创新”两大动力,掀起新的一轮创业创新高潮。

[供稿:株洲市统计局 聂萱]

[审核:刘雁]

[责编:罗昊]